在数字化时代高速发展的驱动下,数据中心日益成为全球信息处理和存储的核心枢纽。然而,随着人工智能、大数据和云计算的不断壮大,传统地面数据中心面临着巨大的能源消耗和冷却难题。为突破这些限制,业界开始关注一种更为大胆的设想——将数据中心部署于轨道上,即轨道数据中心(Orbital Datacenter,简称ODC)。这一前沿科技设想不仅利用太空的天然优势,如永远不间断的太阳能供电和自然冷却优势,也旨在缓解地面资源的紧张。然而,尽管轨道数据中心拥有诸多诱人的优势,但在实现路径上却遇到了许多严峻的挑战。发射的机械应力是轨道数据中心首先必须面对的难关。

将大量复杂、易损的计算设备送入低地球轨道,要求搭载的硬件必须承受极端的振动、加速度和温度变化。硬件设备不得不被特别设计和加固,确保能够适应从零速到每秒7.8千米的高速加速过程,历时不到十分钟。在如此苛刻的物理条件下,未经加固的商用服务器部件极易损坏甚至完全失效,装载空间设备的火箭也可能因过载而受到危害。由此,轨道数据中心的硬件定制和测试成本大幅上升,增加了整体项目的门槛。进入轨道后,轨道数据中心依然不可避免面临严峻的太空环境考验。空间辐射是令电子设备头疼的问题之一。

太阳发射的高能质子和电子,外加宇宙射线,无数次击中电子元件,导致软错误、芯片损毁甚至系统崩溃。虽然通过厚重的辐射屏蔽和容错软件设计可以减缓这些影响,但设计成能够在无人工干预的情况下自动错误检测与修复的软件系统难度极大,尤其是对于规模庞大、复杂的计算机集群而言。此类技术目前还处于不断试验与完善阶段。恶劣的空间天气是另一不可忽视的威胁。历史上众所周知的1859年卡灵顿事件,是一次极端强烈的地磁暴,产生的电磁效果几乎瘫痪了当时的全球电报网络。若类似事件再次发生,将对轨道上的数据中心造成毁灭性打击。

太阳活动剧烈时,带来的强烈电磁脉冲和大规模带电粒子暴流不仅损坏卫星电子设备,还会加热地球高层大气,增大大气阻力,令轨道飞行器失去能量甚至被迫脱轨。5月NASA发布的一篇论文提到,近期一场太阳风暴已经提前导致部分星链卫星失效,凸显了空间天气对轨道装备脆弱性的现实威胁。除了自然环境威胁,轨道空间日益严重的空间垃圾问题也是巨大隐患。近年来,随着卫星数量呈爆炸式增长,轨道空间已积聚了大量废弃卫星、火箭残骸及微小碎片。这些高速运动的碎片极易与轨道数据中心及相关设备发生碰撞。一次碰撞不仅可能摧毁设备,还会产生更多碎片,触发连锁反应,形成所谓“凯斯勒综合症”,导致轨道生态环境进一步恶化。

当前,清理太空垃圾的技术尚处萌芽状态,且缺乏完善的商业模式和资金支持,使得轨道设备的长期安全运营面临巨大风险。另外,轨道数据中心的运营维护成本令人望而却步。轨道设备一旦出现硬件故障,传统的数据中心可以迅速由技术人员进行现场更换和修复,而轨道设备则需要高昂的人力和发射成本。如今,将技术人员送入低地球轨道的费用高达每人数千万美元,若需要月球及更远的外太空,费用更是成倍增长。相应地,设备一旦设计不合理造成频繁故障,运营成本将失控,严重影响商业可行性。尽管面临多重挑战,但轨道数据中心依然具备独特的应用价值和潜力。

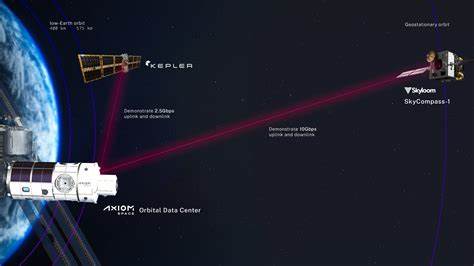

一些特定场景和行业对延迟极低的实时数据处理有迫切需求,如国防领域的边缘计算以及太空采矿任务的现场数据处理。同时,轨道数据中心能够为大型遥感卫星如合成孔径雷达(SAR)和高光谱成像仪提供数据预处理服务,提高数据利用效率,减少地面传输压力。这些切入点为轨道数据中心的发展提供了实际落地点。随着火箭发射技术的进步,尤其是SpaceX星舰等完全可重复使用火箭的出现,轨道发射成本正逐步下行,为未来大规模轨道数据中心奠定基础。大公司如Axiom Space和Red Hat等已经着手部署小型轨道数据中心节点,显示行业真实的兴趣和投入。此外,轨道数据中心的建设还将刺激创新,推动耐辐射硬件设计、自动化运维技术、空间环境监测和太空垃圾治理等相关领域加快发展。

未来,以轨道为平台的信息技术生态系统或将成为地球外经济和数字服务的重要组成部分。总之,轨道数据中心进军现实远非简单之举。技术上的发射机械应力、生存环境中的恶劣辐射和空间天气威胁,以及运营维护费用的高昂,都对业界提出了严苛挑战。然而,借助现代航天技术的进步及数据计算需求的不断增长,轨道数据中心仍拥有不可忽视的市场潜力和战略价值。未来通过跨领域科技融合、协同创新,共同解决硬件稳定性、容错能力和经济可行性难题,轨道数据中心将有望成为赋能人工智能和全球互联的重要基础设施,真正实现地面数据中心与外太空的完美协奏。