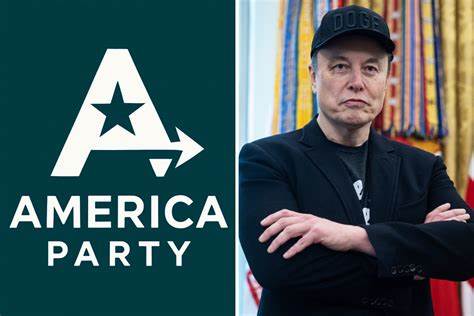

近期,美国科技界巨头埃隆·马斯克在社交媒体平台X上宣布,他计划成立一个名为“美国党”的新政治党派,宣称旨在打破美国长期以来由民主党和共和党两党垄断的政治格局。此举迅速在网络上引起热议,80%的民意调查参与者表示支持该主张。然而,美国政治的历史经验和现实结构对新党派的建立和发展提出了极大的挑战。 美国政治体系经过数百年的演变,自19世纪以来逐渐形成了牢不可破的两党制。由于选举制度采用“赢家通吃”方式,选民往往在多数情况下倾向于支持两大党之一,以避免“浪费选票”,这一现象被政治学家称为“杜弗雷法则”。这使得第三方或新兴政党很难长期获得实质性影响力。

历史上,美国第三方曾多次崛起试图改变现状。最为显著的是1912年前总统西奥多·罗斯福带领的进步党,当时他们挑战现任总统,却未能实现长期的政治地位。1992年,商业巨头罗斯·佩罗以独立候选人身份获得了总选票19%的得票率,引起社会广泛关注,但未能转化为持续的政治力量。1968年,乔治·华莱士带领美国独立党赢得了五个州的支持,为南方保守派阵营发声。尽管这些尝试掀起过政治浪潮,但均未能突破两党制度的深层根基。 埃隆·马斯克提出成立“美国党”,核心诉求是代表美国中间派及那些感到在传统两党之间政治“无家可归”的选民。

他强调目前约有80%的美国选民位于政治光谱的中间地带,且对当前两党的表现均感不满。透过他在X的影响力,马斯克迅速聚集了一批具有技术背景和互联网思维的支持者,他们期待“美国党”能带来新鲜政治理念和务实的政策方案。 然而,美国各州对政党和候选人登记的严格规定,以及准入门槛高的选票获得机制,对新党构成了实质障碍。不同州对政党注册和选票投放的要求不一,这无疑增加了新兴政党在全国范围内参选的难度。此外,以竞选资金为例,尽管马斯克个人财富雄厚,但美国联邦和州政府对单一政治实体的资金来源及额度设有严格限制,意图避免财阀政治对选举的过度影响,这也限制了他通过资金直接推动新党的发展。 另一大挑战则是草根组织的建设。

成功的政党需要全国范围的地面组织,涵盖候选人资源储备、法律团队、志愿者网络和地方协调机构。马斯克在社交网络上的影响力虽大,但线上声势未必能转化为线下实际选民支持。政治活动中,候选人的亲身参与、社区交流和政策推动的持续性都十分关键,缺一不可。 “美国党”的成立正值美国选民对民主党和共和党的失望情绪高涨之时。独立选民数量已超过任何一大党注册选民,这显示出美国政治中间力量的增长及其潜在影响力。在此背景下,马斯克提出的新政党呼应了部分选民希望寻求脱离两党僵局的渴望,力图抓住这一政治真空,打造一个新的政治阵营。

尽管前景充满不确定性,马斯克的“美国党”将对美国政治语境产生影响。即便未来难以直取总统职位或国会多席位,作为一种政治实验,它可能促使民主共和两党调整自身政策以争夺中间选民,从而引导政治话语向中间更加包容和多元化方向发展。 从历史经验来看,美国政治格局具有强烈的保守性和惯性,新党派面临的淘汰率极高。加之制度性障碍,使得新兴势力需要付出长远努力和挖掘深厚基层支持。但从另一个角度看,经济全球化和社交媒体时代,拥有像马斯克这样具备全球影响力的科技领袖参与政治实验,其风向标意义不可小觑。 未来几个月乃至几年内,观察“美国党”能否转换为具备全国性竞争力的政治力量,值得持续关注。

其成败不仅关乎一个新党派的兴衰,也折射出美国民主制度的韧性与变革潜能。对于渴望政治新风的广大选民而言,“美国党”代表一场对两党制束缚的挑战与试探,能否推动其走向成功,仍需时间和民意共同检验。