近年来,科学界逐渐认识到“再现性危机”对科研质量与信任造成的挑战。所谓再现性,是指其他研究团队重复某项实验能够获得与原始研究相似的结果。它作为科学验证的基石,是保障科研成果稳定性与可信度的关键。2025年4月,一项由巴西联邦大学里约热内卢分校(UFRJ)发起并协调的巴西再现性倡议公布了一项前所未有的研究成果:这项覆盖巴西多个实验室的生物医学研究复制计划未能成功验证近一半的关键实验,这一结果引起全球科学界的强烈关注。 这项由超过50个研究团队、213名科学家深入参与的复制计划,专注于使用三种最常见的生物医学研究方法的实验,包括细胞代谢测定、基因扩增技术和啮齿动物迷宫行为测试。通过随机抽选1998年至2017年期间发表且半数以上作者为巴西籍的论文,项目团队着眼于基于方法的科学评估,而非研究领域或引用量。

该独特视角意图揭示科研方法本身对结果可信度的影响。 项目的实施遇到了不少挑战。其中,疫情带来的物流障碍大大增加了复制难度。此外,不同实验室在执行原始研究协议时也表现出一定分歧,正如项目协调员奥拉沃·阿马拉尔所言,这就像试图让众多风格迥异的车库乐队合奏出一曲统一的交响乐。 研究结果令人忧心。经过97次有效复制实验,仅有21%的实验满足了设定的五项复制标准中的至少一半。

这意味着原有文献中大量关键发现可能无法被独立验证,增加了误导科研及临床应用的风险。研究还发现,原论文报道的实验效应大小平均高出实际复制的60%,这反映出现有发表机制可能有意无意地放大了研究影响,从而影响科学共同体和公众对科研成果的预期。 为何会出现如此低的复制率?专家们分析认为这背后有多重原因。首先,科研环境中的发表压力,尤其是在发展中国家,往往促使研究团队优先产出“显著性”较高的结果,甚至出现数据选择性报告的情况。其次,实验细节往往描述不够详尽,导致后续团队难以准确复现实验条件。此外,统计方法的滥用和误用也不断扰乱结果的稳定性。

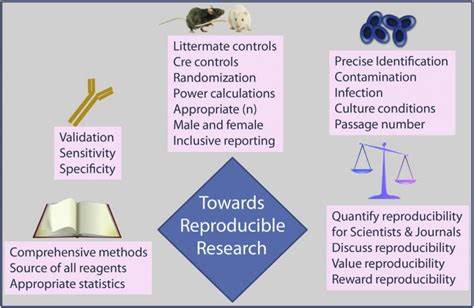

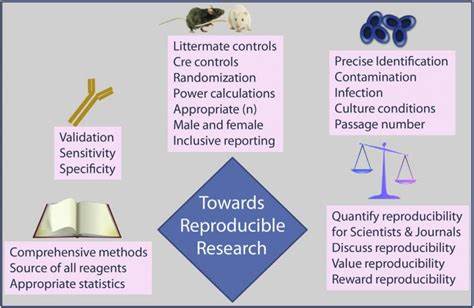

除技术因素外,监督机制缺失和科研文化的不足也降低了学术诚信度。 巴西再现性倡议的发现引发了对科研体制和文化的深度反思。科学家和政策制定者认为,提升科学的透明度和开放性是关键。在研究设计阶段推广预注册研究计划,有助于减少选择性报告和数据伪造的风险。普及开放数据和开放代码共享,则可以让更多科研人员参与结果复验,发现潜在错误。同时,提升统计训练水平,鼓励更合理严谨的数据分析,成为提升实验重复性的必由之路。

更重要的是,这项研究的结果为制定科学政策提供了宝贵依据。政府和科研资助机构应当推动包括再现性验证在内的研究质量监督机制,重构以发表数量和影响因子为主的评价体系,激励追求研究质量与真理。高校和科研机构需要加强伦理培训,建立完善的科研诚信举报和保护通道,营造坦诚公开的学术氛围。 此外,这次复制计划在全球范围内也引起了广泛共鸣。再现性问题并非单一国家或学科的专属,全球科学共同体必须共同面对和解决。国际合作和交流,可以协助推广优秀实践经验,整合资源支持再现性研究。

科学期刊也责无旁贷,应优化审稿流程,提高对实验设计和方法描述的审核标准,强化发表后数据和代码的公开与验证。 巴西再现性倡议的这次重大实验,不仅揭露了巴西以至全球生物医学研究面临的严峻挑战,同时也点亮了逆转趋势的希望之路。科学研究的价值在于真理的不断探索和验证,唯有全面保障实验的再现性,科研才能真正服务于社会进步与公共健康。未来的科研生态必将更加重视数据透明、方法标准化与开放合作,为科学发展注入鲜活动力。 这场被誉为“科学自我修正机制”的复制运动及时提醒我们:科学从来不是神谕,而是持久检验与更新的过程。每一次不能复制的实验背后,都潜藏着改进和革新的契机。

唯有勇于直面挑战、推动制度革新,科学才能更加稳健,科技赋能人类生活的未来也才更加值得期待。