随着基因编辑技术的迅猛发展,RNA引导的内切酶在基础研究以及临床治疗中的应用日益广泛。尤其是以CRISPR-Cas9为代表的系统,极大地推动了精准基因编辑的革命。然而,Cas9蛋白体积较大,限制了其在病毒载体中的包裹和体内传递,且维持高效活性同时兼顾高度特异性依然是科学家面临的挑战。在这一背景下,科学家们瞄准了一类起源于转座子系统、体积小巧的OMEGA家族核酸酶,尤其是其代表成员IscB,展开了深入研究和定向进化式蛋白设计,为体内持久表观基因组编辑开辟了新途径。 IscB蛋白是OMEGA系统中的核心组成部分,作为Cas9的祖先,拥有300至550个氨基酸的简洁结构,易于被腺相关病毒(AAV)载体有效携带。IscB具备双核酸酶活性,能够精确调控双链DNA的断裂模式,其引导RNA(ωRNA)结构庞大且复杂,为其与目标DNA的结合提供稳定支架,甚至可作为额外功能蛋白的结合平台。

此类特征使IscB具备作为精密且小巧工具,进行细胞内基因组及表观基因组调控的巨大潜力。 然而,天然IscB系统由于较短的引导序列(约13个核苷酸)限制,天然特异性较低,容易引发脱靶效应,影响安全性与糖度。这一缺陷阻碍了其直接应用于临床或复杂体内基因调控。基于这一认知,科学家们采用“进化指导”的设计策略,结合大规模同源物筛选、蛋白结构预测与人工智能辅助建模,对IscB的关键蛋白域进行结构域插入和循环取代工程。其核心目标是延长有效引导长度,提高与目标DNA的匹配判断能力,从而增强特异性,并同时提升编辑活性。 经过广泛的生物信息学筛选,从人类肠道相关宏基因组数据中筛选出多个表现优异的IscB正交体,其中OrufIscB蛋白展现最高的初始活性。

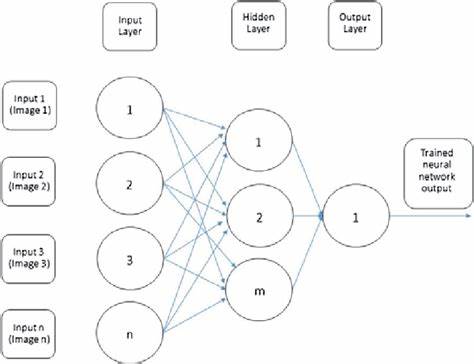

进一步通过AlphaFold2结构预测模型,科学家们识别出IscB蛋白桥螺旋(bridge helix)与RuvC-II结构域间可插入REC结构域的天然结合位点。REC结构域是Cas9家族中负责识别引导RNA与靶序列异构体的关键模块。基于这一定位,科研人员尝试从不同Cas9同源体及IscB ortholog中“嫁接”REC结构域至OrufIscB,成功获得多种嵌合蛋白变体,这些变体在体外和人体细胞中均表现出显著提升的靶向DNA切割效率。 采用进一步细胞实验,研究团队采用14个至20个核苷酸长度的引导序列进行测试,确认REC域插入型IscB使其对长引导序列的依赖显著提升,实现了有效引导长度从约13个碱基增加至15-16个碱基,甚至接近经典SpCas9的17至20碱基标准。这一改变极大提升了目标DNA识别的精准性,削弱了脱靶截断的可能。设计过程中也意识到简单的点突变虽然可提升活性,但往往以牺牲特异性为代价,因而更倾向于利用REC域循环替换和结构域二阶工程优化相互作用界面,实现活性与特异性的同步提升。

结合蛋白域工程和CRISPR复杂RNP(二聚体)复合物结构解析,借助冷冻电镜技术揭示了改造后IscB的REC域如何与引导RNA及DNA靶序列形成更为稳定的复合体,尤其在TAM(靶标邻接模体)远端加固了引导-靶序列杂交结构。同时,详细解析了其HNH和RuvC核酸酶活性位点,阐明了新型剪切机制。 伴随蛋白质结构优化,科研团队同步对IscB所依赖的ωRNA导引RNA进行了系统性缩减和优化。通过结构指导下的先验信息,成功去除不必要的RNA二级结构和不稳定端,缩短了引导RNA长度,同时不影响结合能力。优化后的ωRNA在细胞内稳定性显著增强,表达量提升,并具备更优的递送潜力。基于结构中发现的长发夹结构,团队还开发了可控转导RNA系统,实现了RNA诱导下的酶活开关调节,为未来精细调控提供可能。

最终形成的NovaIscB蛋白体系,集成经过工程化的REC域和优化型ωRNA,实现了相较野生型IscB高达100倍的基因组编辑活性,且特异性媲美SpCas9。同时体积小巧,约为614个氨基酸,加之短小的引导RNA,使该系统成为众多紧凑型基因编辑工具中性能与适用性兼备的代表。借助NovaIscB的优势,科研人员制备了融合DNA甲基转移酶与转录抑制蛋白KRAB的表观基因组编辑器“OMEGAoff”。该融合蛋白能够通过精准DNA甲基化调控目标基因转录,实现有效且持久的基因表达沉默。 OMEGAoff的另一大亮点是其完整基因元件能够装载于单个AAV载体中,实现高效的病毒包裹和体内靶向运输。在小鼠肝脏模型中,通过静脉注射携带OMEGAoff的AAV载体,成功实现对胆固醇代谢关键基因Pcsk9的有效沉默,降低了血清中PCSK9蛋白及胆固醇含量,且其作用持续长达6个月以上,无明显肝脏毒性指标升高,展现出良好的安全性和治疗潜力。

该研究成果不仅为紧凑型基因编辑工具架起了一座桥梁,也为表观基因组调控提供了稳定、可递送的策略。NovaIscB平台的开发,标志着基于进化信息和结构生物学指导的蛋白设计进入一个崭新阶段,启示科学家充分挖掘天然多样性并结合计算预测,实现酶活性与特异性的系统性跃升。此类策略有望在未来催生更多高性能的精准基因调控组件,拓展基因治疗及合成生物学的边界。 面对现有Cas9及其衍生工具体积偏大的限制,NovaIscB提供了一种兼具高效性与便携性的替代方案,其较短的引导RNA和紧凑的蛋白质结构极大地便利了AAV等临床级病毒载体中的基因递送。与此同时,其高度的靶向特异性和可抑制脱靶效应的设计理念,为临床应用的安全性奠定基础。并且,NovaIscB天然起源于人类肠道微生物群,或可在一定程度上规避人体免疫系统,减少免疫排斥反应,这对长期基因治疗极为关键。

展望未来,科学家们计划进一步扩展NovaIscB的靶标邻接序列(TAM)识别范围,增强其基因组适用性,并探索其与其他高效编辑酶(如脱氨酶、逆转录酶)的融合方案,打造多功能核酸编辑平台。此外,基于纳米技术和递送系统的升级,NovaIscB及其衍生工具将在体内多样化细胞类型和复杂生理环境中展现更广阔的应用前景。 总结来看,通过将自然进化的智慧与前沿蛋白工程技术结合,科学家们成功设计并验证了一款创新的紧凑型IscB蛋白NovaIscB,具备高效、特异、稳固的基因组编辑能力,并应用于体内持久表观基因调控,实现了分子生物学和基因治疗领域的重要突破。该里程碑式进展不仅丰富了基因编辑工具箱,也为未来精准医学和生物技术的革新提供了坚实基石和指导范式。