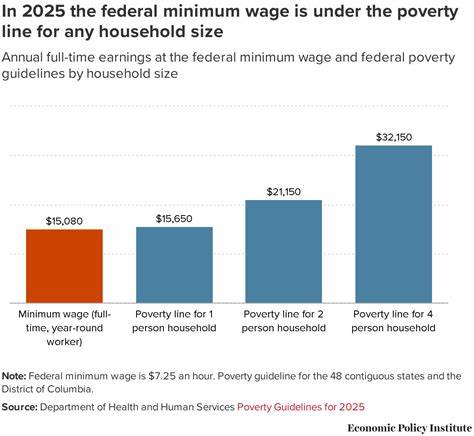

美国联邦最低工资一直是经济政策和社会公平讨论中的焦点。自2009年以来,联邦最低工资保持在每小时7.25美元,长达16年未曾调整。这一现状引发了广泛关注和争议,涉及劳动者生活水平、企业成本和整体经济发展。首先,我们需要理解联邦最低工资为何长期保持不变。2009年经济危机爆发后,美国政府采取了多项刺激措施以应对经济衰退,其中最低工资的调整备受限制,旨在避免增加企业负担,促进就业恢复。在随后的经济复苏阶段,尽管通胀率有所上升,但政治角力和不同利益群体的诉求,使得最低工资难以得到提升。

在实际生活中,每小时7.25美元的工资水平难以满足多数劳动者的基本生活需求。考虑通胀因素,这一数值的实际购买力已大幅缩水,尤其是在生活成本较高的城市地区,许多低收入家庭面临住房、医疗和教育等多重压力。最低工资未调整直接影响了劳动者的消费能力,限制了其经济参与度,进而对整体经济增长产生了抑制作用。与此同时,不同州和地方政府为应对联邦最低工资停滞不前的局面,纷纷制定了更高的地方最低工资标准。例如,加利福尼亚州和纽约市分别制定了超过15美元的最低工资标准,以帮助劳动者更好应对高昂生活成本。尽管此举在保护低收入群体方面成效显著,但也引发了企业成本增加和就业机会流失的担忧。

进入2025年,美国参议员伯尼·桑德斯等积极推动的“提高工资法案”引起了广泛关注。该法案拟将在未来五年内将联邦最低工资逐步提高至每小时17美元,这一目标若实现,将标志着联邦最低工资长期停滞局面的根本性转变。法案反映了近年来公共舆论对工资公平的重视,尤其是在疫情加剧社会经济不平等现象的背景下。提高最低工资不仅意味着劳动者收入的提升,更有助于增强消费信心,刺激内需,推动经济循环。反对者则指出,过快大幅度提高最低工资可能导致小微企业经营困难,甚至裁员,影响就业市场的弹性和平稳运行。除此之外,企业文化和员工福利也因最低工资调整而发生变化。

一些公司主动倡导员工休假和心理健康,以提升员工满意度和效率。实践表明,关注员工福祉可以促进企业长期发展,减少员工流失率。美国的劳动市场正处于多重挑战与转型中,最低工资问题成为衡量社会公平和经济活力的重要标尺。劳工组织、企业代表、政策制定者之间的协商和争论,将直接影响未来美国劳动力市场的走向。与此同时,全球化和科技进步也对最低工资政策提出新的考验。自动化和人工智能的发展,可能使部分低技能岗位消失,进一步加剧收入不平等,这要求政策制定者在调整最低工资的同时,提升劳动者技能培训和职业转型支持。

联邦最低工资的调整不仅是数字的变化,更折射出社会价值观的演变。公平收入保障有助于构建更包容的社会,促进经济的可持续发展。未来,美国如何平衡劳动者权益与企业负担,将是政策制定的重大课题。综上所述,联邦最低工资自2009年保持7.25美元不变,已成为美国劳动经济领域的一个重要议题。随着经济环境、社会结构和政治力量的变化,未来联邦最低工资的调整势在必行。通过审慎的政策设计和多方协作,既保障低收入劳动者的基本生活权利,也维护企业的竞争力和就业市场的稳定,实现经济社会的协调发展。

。