随着加密货币市场的不断发展,投资机会与风险并存。一个日益猖獗且极具欺骗性的骗局正在困扰着广大投资者——蜜罐骗局。这种骗局以虚假的流动性、价格波动和社区活跃度吸引投资者购入特定代币,但他们却无法卖出,从而被锁住资金,蒙受损失。本文将详细剖析蜜罐陷阱的本质,揭露其运行机制及常见类型,并分享实用的防范建议,助力用户避免掉入无法自拔的陷阱中。 蜜罐陷阱,顾名思义,是一种诱敌深入的技术手段。骗子开发恶意智能合约,允许用户购买代币,却通过合约代码限制卖出操作,实质上锁定投资者的资产,使资金无法转出。

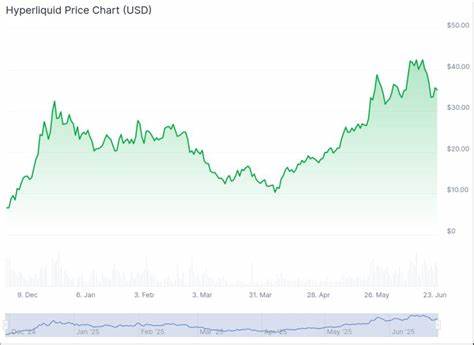

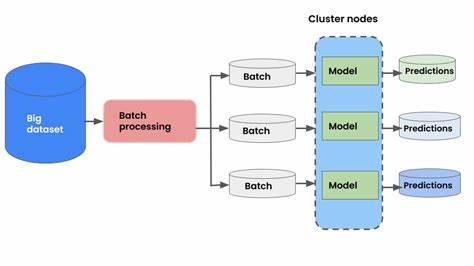

表面上看,代币拥有似乎正常的交易量、流动性和价位变动,甚至会有活跃的社区和推广活动,但一旦购买后,卖出交易就会悄无声息地失败,资金就此被困。 这些智能合约主要部署在以太坊或币安智能链等主流区块链上,利用Solidity语言的灵活性植入精心设计的恶意逻辑。例如,合约可能覆盖转账或卖出函数,使得只有骗子钱包地址能够执行卖出操作。另一个常用的手法是在转手环节设置极高的卖出税费,达到百分之百,导致投资者即使能卖出也无任何收益。此外,骗子还会在合约中隐藏黑名单,将所有买家自动列入禁止卖出的名单,从而彻底封锁出售渠道。 更为狡猾的是,骗子常常制造假流动池,通过模拟交易量和价格波动,制造出代币正常交易的假象,以引发投资者的恐慌性买入。

价格图表和交易记录看似真实,实际上背后是虚假的。即使是技术老练的用户,如果不逐行审查代码或使用自动化审计工具,也极易被这些层层伪装的陷阱蒙蔽。 除了传统的智能合约蜜罐,近年来还出现了多种变种攻击。比如,通过TikTok和其他社交平台售卖预装有私钥的硬件钱包,看似全新且官方封装,实则钱包私钥被骗子掌控,用户一旦注资,几乎瞬间被盗走资产。还有所谓的“蜜罐即服务”套件,骗子们将预制的恶意智能合约模板、假交易机器人工具和营销材料打包出售,使得即使不懂技术的犯罪分子也能够轻松搭建蜜罐骗局。 理解蜜罐骗局的运作流程有助于投资者提前防范。

骗局首先由攻击者部署合约,伪装成具有流动性且活跃的代币,接着利用营销和社群活动吸引受害者购买。买入后,智能合约中隐藏的限制生效,卖出或转账被禁止。与此同时,骗子可以将自己持有的代币或者流动资金撤出赢利,最终导致代币价格崩塌,剩下的持有者只能眼睁睁看着资产化为乌有。 通常,蜜罐骗局与另一类常见诈骗“抽地毯”有本质区别。蜜罐是在购买时即设下陷阱,禁止退出,买家根本无法卖出;而抽地毯则是骗子先积累投资人资金,随后突然撤掉流动资金池造成币价暴跌,虽然卖出理论上可能,但价格已经几乎归零。两者的区别在于骗局的时间节点和机制差异,但结果都是投资者血本无归。

要避免陷入蜜罐陷阱,最有效的方法是坚持谨慎投资,做到以下几点。首先,投资任意代币前,应先以小额尝试卖出操作,测试是否存在卖出限制。其次,利用诸如Honeypot.is、Token Sniffer等智能合约扫描工具检测潜在风险,这些工具能够自动识别卖出函数是否被禁用或是否存在异常交易税费。此外,应核查代币交易历史,重点查看是否有正常的卖出行为,如果只有买入记录且无卖出,需保持高度警惕。 充值时请选择官方认证渠道购买钱包,切勿轻信社交平台低价促销和第三方卖家,以免遭遇硬件蜜罐。避开突然蹿红、宣传过度、价格飙升迅速的代币,尤其要避免未经深入研究的“空投”、链外营销等非正规推广活动。

切记“验证合约”并不等同于安全,骗子往往利用合约公开的透明度来赢取信任,但代码背后隐藏的恶意逻辑往往不可见。 在社交媒体和投资社区中,参与讨论时保持独立思考,避免盲目跟风和FOMO心理。多从专业渠道、资深投资者或官方公告中获取真实信息,提高安全意识。遇到可疑项目,应积极举报给平台或利用例如Chainabuse这样专门打击区块链诈骗的组织。 随着区块链生态的发展,蜜罐骗局的手法也不断演化,骗子利用技术创意和社会工程结合,生产出层出不穷的新型骗术。投资者唯有不断升级防御手段,加强智能合约基础知识,运用多种工具进行风险排查,才能在这片利润巨大但暗流涌动的市场中稳健前行。

总结来看,蜜罐骗局不仅是对技术的欺骗,更是对投资者心理的精准捕捉。购买代币前务必进行充分的技术和市场调研,谨慎选择投资标的。牢记测试卖出、审查合约、警惕异常税费和假流动性,是避开大部分蜜罐陷阱的关键所在。只要做到知己知彼,投资加密资产才能在繁荣的DeFi世界里不被困住,也能更好地享受区块链带来的创新和机会。