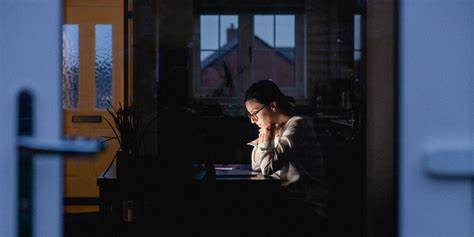

近年来,随着经济的发展和信息技术的进步,工作环境和职场文化发生了显著变化。越来越多的职场人士开始选择在正常工作时间之外继续工作,加班成为新的常态。这种现象不仅反映了企业对高效产出的需求,也体现了个人职业发展的压力和竞争。深入研究这种趋势及其背后的原因,有助于我们了解现代职场的变迁及应对策略。 当代职场加班现象的兴起离不开多个因素。首先,全球化和数字化带来了信息传递的即时性和持续性,工作时间的界限逐渐模糊。

智能手机和互联网技术的普及使员工能够随时随地处理工作事务,延长了工作时间。其次,企业对绩效和效率的要求不断提高,加班成为完成任务和追求晋升的手段。同时,竞争激烈的就业市场也促使员工愿意付出额外时间以展示自己的价值和忠诚度。此外,部分行业本身工作负荷大、项目紧迫,更容易滋生加班现象。 这股加班风潮虽然在短期内能提升生产力和企业收益,但长期来看却带来诸多负面影响。首先,过度加班会导致员工身心健康问题,如疲劳、焦虑、失眠及慢性疾病等,降低生活质量。

其次,长时间工作易引发职业倦怠,降低工作满意度和创造力,进而影响工作效率和团队协作。此外,加班还可能影响员工的家庭生活和社会活动,破坏工作与生活的平衡,产生心理压力。社会角度看,普遍加班也可能加重社会医疗负担和影响整体劳动市场的稳定。 面对加班现象,构建健康的工作机制与环境显得尤为重要。企业应倡导合理的工作安排,鼓励效率优先而非工时优先,建立科学的绩效评价体系,避免以加班时长作为考核标准。同时,推行弹性工作制和远程办公等灵活就业模式,有助于员工更好地安排工作与生活。

此外,企业应重视员工的心理健康建设,提供必要的心理咨询和支持服务,增强员工抵御压力的能力。员工自身也需学会有效时间管理,设立合理目标,善于拒绝无意义的加班,积极培养生活兴趣以保持身心平衡。 另一方面,政府和社会组织同样在规范加班行为方面扮演关键角色。通过制定和完善劳动法规,明确加班的合法性与限制,保障员工权益,避免滥用和强制加班现象。加强对企业合规的监督与惩罚机制,推动职场文化转型,形成尊重劳动者权益与工作生活平衡的良好环境。社会舆论亦可发挥导向作用,提高大众对加班健康风险的认识,形成共识促使企业和个体共同改善。

现代职场加班现象映射了经济结构升级、技术发展与职场文化演变的复杂交织。面对这一趋势,企业、员工及社会应多方协同,通过制度设计、文化引导和个人调适,实现工作效能与生活质量的双赢。合理看待与控制加班,尊重劳动者的合法权益,是构建和谐、可持续发展职场生态的关键。总之,只有全社会共同努力,形成健康积极的工作氛围,人们才能在职业道路上获得更大成就与幸福感,推动社会经济不断迈向高质量发展阶段。