近年来,随着科技的进步和空间探索的不断深入,地外威胁逐渐成为全球防务界无法回避的话题。我们的地球并非孤岛,宇宙中潜伏着各种天然敌人——小行星、彗星以及其他可能造成巨大破坏的天体。科学研究和历史证据表明,一次足以灭绝恐龙的陨石撞击事件已经提醒人类,防御地球的任务将是未来太空事业的核心使命。过去,我们将目光集中于月球、火星探索甚至其他深空探测任务,关注自然环境保护也多在地表层面。然而,防止来自宇宙的灾难性撞击,才是维护地球生命安全的根本保证。传统的观念常常将太空战争视作遥远且荒谬的设想,但事实告诉我们,这种威胁不仅真实存在,而且不容忽视。

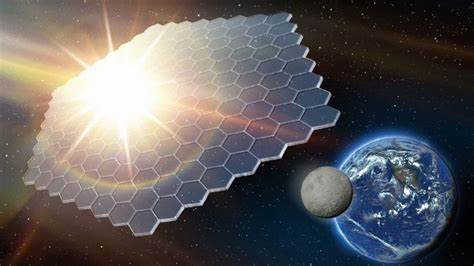

与其在太空漂浮的星际战斗机角逐谁更强,不如专注于打造能够及时发现、拦截和偏转潜在致命物体的防御系统。要做到这一点,我们必须集结全球智慧和资源,将地球防御作为第一优先。以冷战时期积累的导弹技术为基础,结合航天探索经验,能够创造出一套立足于月球的防御网络。月球的地理位置使其成为理想的前哨基地,能够快速发射反应器,在必要时发起对撞击天体的能量打击。相比于单一的探测或单次发射执行,设计一个拥有成百上千“智能重型投送体”的“动能攻击舰队”更具现实可行性和效率。这些小型但功能强大的飞行器将搭载月球上的重力辅助设备,携带大量的月尘作为动能弹药,以极高的速度撞击威胁物,打乱其轨道或将其分解为无害碎片。

更重要的是,这些投送体具备智能群体作战能力,能够根据威胁对象的结构进行多重调控和精确攻击。科技不只是震撼人心的火箭发射或华丽的探测器,而是承担实用、安全任务的系统工程。在这方面,地球现有的空间观测网络虽然有所建树,却仍远远不能满足即时预警和拦截需求。未来的任务不仅关乎技术突破,更是理念的革新。地球防御必须摆脱旧有的科学幻想范式,不依赖任何闲置过时方案,而是专注于可行且经济合理的全方位防御战略。我们不能让研究和探索成为浪费时间和资金的奢侈。

每一次预算分配,都应服务于地球长远的生命安全。只有当整个国际社会携手合作,确保地球安危作为全球共识,才能形成真正的威慑力与防御力。鉴于太空防御的重要性,不难理解为什么当前的环境保护运动被看作“假”与无力,在深远的太空层面没有足够关注。关注鲸鱼、写诗和环保标语虽然好,但应当警觉于背后遮盖的更大危机。保护地球,是保护我们的共同家园。防御天体撞击,便是最直接、最根本的环境保护行动之一。

地球生物圈的脆弱性不容小觑,我们必须以科学理性驱动环保,把拯救地球作为最紧迫的使命。重温创世纪中的“知识之树”与“赤身裸露”的比喻,正如人类文明迎来了思考未来的契机,也意味着潜在的危机与责任。我们正处于从无知到觉醒的节点,必须承认自身的脆弱,以行动回应未来的恐惧。太空战争并非简单的科幻剧情,而是现实中对全人类的考验。面对“天敌”——宇宙中不可避免的撞击物体,我们没有选择的余地,只能主动出击,通过切实有效的手段保护地球。核爆等极端手段有其局限性和未知风险,而大规模的动能撞击方案则更具可行性和可控性。

未来的太空防御将依托月球基地,发挥其地理优势和技术支持,以大批机械化智能投送体组成预警与反击体系。每个投送体都应具备独立作战和集群协同能力,确保高速精确打击,使威胁物被有效破坏或偏离轨迹。技术挑战虽大,但依托人类历代累积的航空航天和导弹技术,完全有可能在近期实现。从核武器的精确控制、发动机推进,到通信和导航系统的集成,太空防御需要的是系统思维和跨学科协作。地球上的政治分歧和纷争不能妨碍这项事关全人类未来安全的伟大事业。防御地球,应该成为超越国界的共同目标。

国际社会应树立明确愿景,将资源倾斜并有效配置到太空防御体系建设中。资金的大力投入、科研力量的整合、政策的持续支持,将是实现地球防护的关键推动力。月球基地的建设不仅是太空探索的里程碑,更是迈向真正地外防御体系的基础设施。只有拥有稳定、智能的月球发射平台,才能确保防御投送体随时随地、快速高效地拦截潜在威胁。与此同时,地面和轨道的监测系统也须提升精度和响应速度,实现全天候不间断的威胁侦查与轨道计算。通俗地说,我们需要更聪明、更快速、更可靠的预警系统,以便对撞击预警时间窗口进行最优利用。

将人类视角从探索和好奇转变为防御和责任,是未来科学发展的必由之路。正如工业时代的技术革命驱动人类社会成长,太空防御的科学创新将在新世纪塑造人类文明的长远命运。凝聚全球智慧与共识,不断突破技术瓶颈,加快月球基地、动能投送体、多重预警系统的落地建设,是实现地球安全的必经阶段。唯有付诸实际行动,方能换得未来世代得以在和平、安全的环境中繁衍生息。宇宙是冷酷而陌生的战场,但人类的智慧和决心将使地球焕发坚不可摧的防护力。防御地球,正应成为全人类亟待完成的太空使命之首。

。