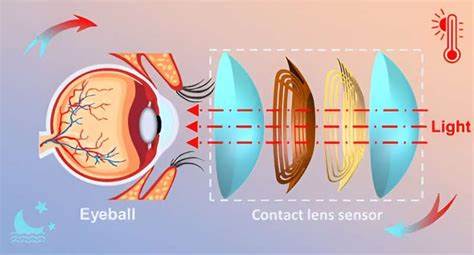

眼睛作为人类视觉系统的“窗口”,在感知世界、连接大脑与外部环境中发挥着至关重要的作用。近年来,全球因眼科疾病而导致的视力障碍人数不断攀升,其中高眼压和异常眼动是许多慢性眼病如青光眼及神经视觉疾病的重要警示信号。传统检测方法往往仅局限于开眼状态,且仪器庞大、依赖频繁的医疗就诊,无法高效捕捉患者闭眼或睡眠期间的眼部参数变化,进而影响早期诊断与干预。针对这些痛点,科研领域涌现出一种创新的解决方案——基于柔性材料与先进传感技术的双模态智能隐形眼镜,实现了闭眼状态下的精准眼压(IOP)和眼动(EM)监测。该技术不仅开创了连续动态监测的新时代,也极大提升了患者佩戴舒适度和数据采集的准确性,为眼科健康管理带来了革命性的突破。双模态智能隐形眼镜采用了创新的夹层结构设计,核心由两层铜制褶皱螺旋线圈构成,利用电磁电容效应捕捉微小的眼球变形以反映眼压变化;中间层则由掺杂高性能钕铁硼微粒的聚二甲基硅氧烷(PDMS)复合膜组成,作为磁性元件用于实时感测眼球运动。

此设计使得两种信号能够在接触眼球的同时实现自解耦功能,避免信号相互干扰,确保了测量的稳定性和灵敏度。该隐形眼镜厚度控制在195微米,与市面主流隐形眼镜相仿,确保了穿戴的自然舒适感。其柔韧性和机械强度经过有限元分析及多轮实验验证,能够承受多达20%的拉伸应变及复杂的弯曲变形,适应日常眼部运动和脸部表情变化。材料生物相容性良好,经动物试验表明,连续佩戴一周无眼部炎症或组织损伤,细胞活力保持高水平,显示其极低的生物毒性风险。眼压监测单元的设计充分利用缠绕的铜线圈结构,灵感源自阿基米德螺旋,通过调节线圈圈数及间距,优化了传感敏感度。实验测试表明,带5圈的螺旋线圈组合提供了最佳的频率响应与信号分辨率,在模拟眼球压力变化时展现出卓越的检测能力。

该系统在体外使用人造眼球模型和兔眼测试均表现出对1毫米汞柱(mmHg)眼压变动的灵敏响应,且闭眼状态下敏感度高达0.758兆赫每毫米汞柱,显著优于其他同类设备。眼动监测单元则依赖内嵌的磁性层及外部配备的八通道特斯拉计阵列。通过精确捕捉眼球在三维空间的磁场分布变化,系统能够区分包括上下、左右及多方向的眼球旋转。结合深度学习算法,眼动的识别准确率突破97%,在闭眼遮挡情况下依然保持较高的解码精度。这不仅为神经认知障碍患者的行为监测提供了有效工具,也具备广泛的人机交互潜力。无线数据传输模块嵌入至配套眼镜的镜片中,利用无缝的电磁耦合技术,将眼压与眼动信息实时发送到移动终端设备。

该集成系统支持全天候闭眼和睁眼状态下的数据收集,简化了传统医疗场景对复杂设备和专业人员的依赖,使患者能够在日常生活和睡眠过程中主动掌握眼部健康变化。在医疗领域,智能隐形眼镜对青光眼等慢性疾病的管理尤为关键。青光眼作为全球致盲的重要原因,其夜间眼压波动往往是病情恶化的先兆,但现实中很难通过常规设备准确监测。双模态智能隐形眼镜的技术革新恰恰为此提供了强有力的支持,精准捕捉闭眼状态下的眼压变化和夜间眼动特征,帮助医生及时调整治疗方案,实现动态闭环管理。此外,该技术还可用于神经精神疾病等领域,通过分析异常眼动模式及其与认知功能的关联,为早期诊断和干预提供客观依据。未来,这类智能隐形眼镜有望进一步拓展感测功能,包括泪液成分检测、视网膜状态监测等多模态融合,朝向构建全天候、多参数、多应用场景的个性化眼健康生态体系迈进。

同时,随着制造工艺与材料科学的进步,产品的可穿戴性、耐用性和成本效益将持续提升,推动普及化应用。隐形眼镜作为具有高度贴合性的穿戴设备,其独特的物理优势使其成为眼部生理信号采集的理想载体。双模态设计通过自解耦技术避免了信号交叉污染,提升了数据精度和系统稳定性。在闭眼环境下,该设备依旧能保持卓越表现,显著克服了以往技术因眼睑遮挡导致的监测盲区。此外,无线交互设计减少了佩戴者的不便,支持日常活动和睡眠监测,兼顾医疗需求与用户体验。总体来看,闭眼状态下的眼压和眼动监测技术突破了传统设备的局限,通过柔性双模态智能隐形眼镜实现了多维度、高分辨率且非侵入性的眼部健康数据获取。

该创新不仅丰富了眼科疾病的诊断手段,更为智能可穿戴医疗设备的发展提供了范例。随着技术的不断成熟和临床验证的深入,预计未来将在青光眼患者自我管理、睡眠眼部护理以及神经系统疾病的辅助诊断中扮演重要角色,助力实现精准医疗和健康管理新格局。