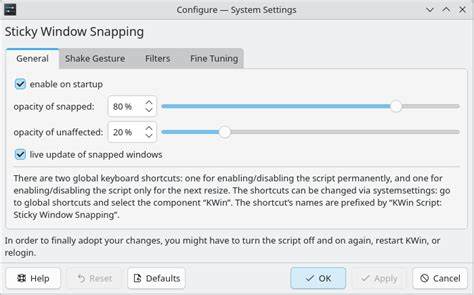

在现代图形和界面设计软件中,吸附(snapping)功能是不可或缺的,它帮助用户将元素快速精确地对齐到参考线或其他元素上。然而传统的吸附算法往往存在一定的局限,给用户带来困扰。本文将深入探讨一种名为Sticky Snap的创新吸附算法,它通过改变传统吸附模式,带来更自然、更高效的使用体验,尤其适用于绘图应用及窗口管理系统,极大提升用户的操作灵活性和精准度。 传统的“吸附”机制往往被称为“磁性吸附”(magnetic snap),其原理类似磁铁,当拖动元素靠近吸附线时,吸附线会产生作用力,将元素“拉”向参考线。虽然这一机制在某些场景下极为有用,但用户在微调元素位置时却遭遇了明显的限制。尤其当需要将元素精确放置在靠近但不完全贴合吸附线的位置时,磁性吸附的存在反而成为妨碍,用户只能选择关闭吸附功能,导致操作效率降低。

Sticky Snap算法彻底颠覆了这种“远程吸附力”的设计理念。其核心思想是在元素真正“触碰”吸附线或者接触点时,才启用吸附效果,平时吸附线对元素无任何作用力。换句话说,吸附线不是“有磁性的”,而是“粘性的”。这种区分使用户可以自由地靠近吸附线而不会被强制吸附,也能实现精准而自然的元素排列。 这一设计理念的灵感源自macOS的窗口管理。在macOS系统中,用户在拖拽窗口时,如果把窗口靠近另一个窗口的边缘,窗口会停止移动并“粘”在旁边,实现自动对齐。

然而不同于许多应用系统的磁性吸附,macOS没有提供关闭吸附的选项,因为其吸附感受非常自然,用户无需通过关闭功能来避免强制吸附,提升了整体用户体验。 在当前主流的绘图及文档编辑应用中,如Figma、Google Docs、tldraw、Inkscape、Keynote等,普遍采用的是传统磁性吸附算法。由于磁性吸附会让用户在操作中感到束缚,不得不设计关闭吸附的功能甚至默认关闭,影响工作流。Sticky Snap的出现为这些应用提供了全新的技术思路,实现无需关闭吸附即可灵活操作。 Sticky Snap的实现并非单纯的物理模拟,而是结合了用户交互心理与界面反馈的设计。用户感受到的“粘性”效果不只是位置信息的对齐,同时也给予视觉和触觉反馈,增强操作的信心和效率。

比如当元素真正“贴合”吸附线时,界面呈现细微高亮或阴影变化,表明元素已经牢牢“粘”在定位点上。这样的设计减缓了用户的焦虑感,让界面操作流畅且可控。 除此之外,Sticky Snap还能大幅减少由于意外吸附导致的额外操作,比如反复开启或关闭吸附、拖动微调的反复尝试。对于复杂图形编辑和界面设计来说,节省的时间和精力将转化为更高的设计效率和更精细的作品质量。 从技术层面来看,Sticky Snap的核心在于设定一个阈值区域,只有当元素进入这一区域并保持接触时,吸附才被触发。这个区域设计得足够小,确保用户能够轻松靠近吸附线而不被吸附,只有当用户目标明确时,才会得到吸附反馈。

这种阈值的设定可以基于元素大小、缩放比例及使用环境灵活调整,兼顾精细操作与快速排列的需求。 在实际应用中,Sticky Snap不仅作用于二维平面图形,未来还可以延伸到三维建模、虚拟现实交互及移动界面管理等多领域。随着界面元素愈发丰富,设计复杂度提升,传统吸附机制面临越来越多挑战。Sticky Snap提供的“非强制性”弹性吸附,极具适应性和拓展潜力。 此外,Sticky Snap算法的推广还有助于促进设计软件的标准化发展。设计师和开发者可以围绕这一算法建立更统一的吸附接口与规范,促进不同应用之间的用户体验统一和技能迁移。

这样不仅优化了学习曲线,也增强了行业整体创新力。 对于普通用户而言,Sticky Snap提升了界面操作的直观感受,缓解了因误吸附导致的操作错误,也减少了对开关控制的依赖,使用户更专注于设计本身而非界面管理。通过改进基础的交互逻辑与反馈方式,Sticky Snap让设计过程变得更顺畅、更愉快。 总结来看,Sticky Snap代表了下一代吸附算法的趋势,它从根本上改变了传统的磁性吸附限制,实现了更人性化和灵活的界面交互。随着更多设计软件采纳该算法,用户将体验到显著的操作自由度提升和效率改进。未来,随着AI和智能交互技术的发展,吸附算法还有望融合智能预测和上下文感知功能,让界面设计变得更智能、更精准。

Sticky Snap无疑是这条创新道路上的重要一步,值得设计师、开发者和产品经理共同关注和探索。