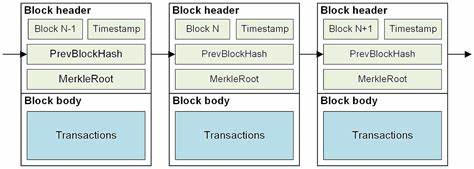

区块链技术作为近年来最具颠覆性的数字创新之一,其基础构件“区块”在网络中发挥着不可替代的重要作用。简单来说,区块是区块链中的基本单元,一个用于存储经过验证交易信息的安全数字容器。每当新的交易产生时,这些交易会被收集、验证后打包进一个区块,并通过密码学链接到前一个区块,由此构成一条不可篡改的区块链。本文将深入探讨区块的具体构造、其生成方式及在不同共识机制下的工作流程,从而揭开区块背后复杂但高效的技术原理。区块功能类似于电子账本中的一页,包含两个主要部分:区块头和区块体。区块头相当于信息摘要,包含版本号、指向前一区块的哈希值、时间戳、与创建难度相关的技术数据以及一个称为随机数(nonce)的特殊数字,用以证明为生成该区块所进行的计算工作。

而区块体则列出了该时间段内所有的验证交易详情。区块链网络对每个新区块的产生和附加都依赖严格的验证流程。根据共识机制的不同,区块的生成方式也有所差异。最广为人知的工作量证明机制(PoW)通过要求矿工们解决复杂的密码学难题来竞争生成新区块。矿工们不断尝试不同的nonce值,通过大量计算寻找符合条件的哈希值,当成功时,该区块被网络接受并添加至链上。PoW机制因计算强度大而消耗大量电力资源,如比特币网络的能耗甚至接近某些国家的能源消耗水平。

除了PoW,权益证明机制(PoS)则通过“质押”加密货币来选择验证者。被选中的验证者无需进行复杂计算,仅需验证交易有效性并共同批准新区块,从而大幅降低能耗。以太坊等主流区块链正在转型采用PoS,体现了区块链技术朝向环保和高效的方向发展。无论是PoW还是PoS,一旦区块被确认添加至区块链,就会成为永久记录,且无法被更改或删除,保障了交易数据的安全性和透明性。区块链的应用远超数字货币领域,区块作为数据的载体也被广泛用于供应链管理、数字身份认证、智能合约等多个场景中。公开链允许任何人访问并验证区块中的数据,而私有链则限定授权用户访问,满足企业或机构对安全隐私的需求。

从区块链发展的历史看,第一代区块链(Blockchain 1.0)主要集中在数字货币的创造与流通。第二代区块链(Blockchain 2.0)引入了智能合约,开启了合约自动执行和自我管理的新时代。第三代区块链(Blockchain 3.0)则致力于将技术应用拓展至社会治理、医疗教育等更广泛领域。区块链技术面临的一个核心挑战是“可扩展性三难困境”,即如何在去中心化、安全和可扩展性三者之间取得平衡。具体来说,去中心化保证了权力的分散和防篡改能力;安全确保交易数据的完整性和隐私;可扩展性则决定了网络处理交易的速度和效率。提升其中任何一个方面往往会影响另外两个。

以增加交易速度为例,可能需要减少验证节点数量,从而降低去中心化程度,或是降低安全验证强度。因此,不同区块链项目根据自身需求权衡采用不同策略。区块链上区块的生成速度因项目而异。比特币网络平均每10分钟产生一个新区块,而以太坊等网络则能够在数秒内完成区块生成,这对用户体验和应用场景具有重要影响。同时,区块的大小设计也影响网络性能。较大的区块可以容纳更多交易,但需要更多存储和带宽资源,会增加运行节点的负担;较小的区块便于快速验证,但限制了处理能力。

综合考虑后,设计者需根据网络定位和目标用户制定合理方案。除了加密经济和技术角度外,环境影响亦成为关注重点。PoW机制虽保证了极高的安全性,却伴随巨大能源消耗,引发环保争议。PoS和其他创新共识算法的出现正试图通过降低能耗同时维持系统可信度。未来,区块的设计和生成方式可能会随着技术演进持续优化。案例层面,区块链技术的应用正逐渐从金融领域扩展到更多传统行业。

例如,在供应链领域,区块链通过区块实现商品从出厂到销售的全流程追踪,提高透明度和防伪能力。在数字身份管理方面,区块链区块存储不可篡改的身份认证信息,为个人数据安全保驾护航。智能合约领域亦广泛利用区块链的不可变性质自动执行合同条款,减少信任成本。总的来看,区块作为区块链不可或缺的核心单元,凭借其安全存储交易数据和连接链上各区块的功能,为分布式网络提供了坚实的基石。加密链接、验证机制、共识算法以及权衡各项系统特性等多方面因素共同作用,确保区块链系统实现数据的可靠性、透明性及去信任化。随着技术的发展,区块的设计和实现将不断革新,推动区块链向更广泛的社会应用迈进,成为未来数字经济的重要基础设施。

。