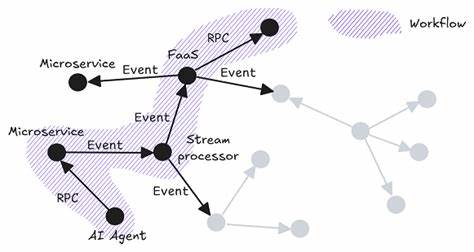

在当今数字化时代,企业信息系统的复杂性与日俱增,分布式架构已成为构建现代应用不可或缺的重要方式。微服务、函数即服务(FaaS)、流处理以及人工智能代理等多种计算节点互联互通,共同组成了一个庞大的计算图谱。正如矩阵中各个元素相互影响,这些节点通过各种通信模式交织,形成了完整的业务流程或工作流。然而,这样一张错综复杂的系统图,也给系统设计、管理和运维提出了严峻的挑战,尤其是如何确保在分布式环境下协调一致和业务稳定持续进展,成为关键问题。本文将深入剖析系统图结构的内涵,探索协调策略与持久化进展的实现机制,帮助读者建立对这一体系的全面认知。强大的系统视角不仅提升理解力,还能指导实现高可靠、高可维护且具备灵活扩展性的分布式架构。

图作为系统的抽象模型无处不在。无论是在单体代码中的控制流图,还是流处理作业中的操作节点图,亦或是跨服务工作流的依赖图,图结构不仅形象地描述了节点与节点之间的逻辑联系,而且揭示了计算步骤之间的因果关系。每个节点可以是一个微服务函数、一个无服务器函数、一条流处理任务链,甚至是AI智能代理;而边则用以表示节点之间的通信方式,包括RPC调用、消息队列或事件流等。这些通信边耐用性迥异,部分可能是瞬时的RPC调用,另一部分则是持久化队列或日志,直接影响着系统可靠性的设计。 理解工作流时,重要的是将它视作图中的一个子图或连通组件。工作流并不仅限于传统意义上的业务过程,而是涵盖任何跨越多系统、多节点的分布式任务。

例如,电子商务中的订单处理流程,同时涉及库存预定、支付结算和发货安排,每一步骤以节点体现,节点间交互通过通信边连接,组成完整工作流子图。此处还需区分直接边和间接边。直接边代表沿核心流程推进的关键路径连接,如订单生成到支付确认。间接边则用于触发辅助动作,例如向客户关系管理系统发送通知,或启动实时的数据分析工作流。了解此差异对通信策略选择、容量规划以及故障恢复均具重要指导意义。 对系统图的深入理解离不开协调机制。

分布式环境下,每个节点独立运作,缺乏全局共享内存,如何让各节点在无中心的情况下完成复杂任务,成为架构设计的核心难题。协调通常有两种主要策略:编排(Orchestration)和编舞(Choreography)。编排侧重于将逻辑集中于一个协调者节点,该节点控制执行流程,发出命令并等待反馈,它提供了清晰的流程控制和可观测性,但同时带来了较强的耦合和潜在的单点风险。JavaScript中的Promise链即是一种简化的编排示例。相较而言,编舞则采取事件驱动方式,各节点独立监听和响应事件,形成分散无阻塞的协作网络。尽管它提升了系统灵活性和扩展性,但对事件流的可追踪性和故障排查提出更高要求。

流处理框架如Apache Flink和Kafka Streams,作为事件驱动架构的重要组成部分,充当了流式处理链条中的各个计算节点。它们能够实时消费和转换事件流,实现复杂的状态管理和数据聚合功能。流处理作业本质上也是节点的集成,其定位多为事件编舞体系中的一环,而非完整的工作流封装体。合理的做法是将流处理微服务化,避免将过多业务逻辑单集中于单个作业中,这有利于责任边界清晰和代码维护。 流处理在工作流架构中还能担当实时触发器和状态提供者的角色。触发器功能能监控用户行为序列,如购物车添加商品后长时间未结账,从而动态拉起后续业务工作流。

聚合状态则为编排者或业务微服务提供实时决策依据,如欺诈评分、用户偏好分析,促进流程智能化。 系统的核心挑战还在于确保分布式系统中工作流的持久性和进展的稳定性。分布式系统环境中,节点故障、网络抖动或断电断网事件屡见不鲜。若缺乏耐久机制,流程中的任务状态极易丢失,导致业务失败或重复执行。借助持久化消息队列(如Kafka)与事件日志,事件驱动架构默认提供了某种程度的耐久性,实现失败后重演和重试,而这里的事件流本身即负责追踪工作进程。 然而,对于传统的命令式代码而言,耐久性是薄弱环节。

一次调用多步业务逻辑的执行若无状态化保存,中途失败便无从恢复。此背景促使了持久化执行引擎(Durable Execution Engines)的兴起。Temporal、Restate、DBOS等平台通过持久化工作流状态、变量、接口响应,支持工作流在故障后精准恢复执行,无需重写复杂的冗余代码或人为干预。它们在本质上将流程控制与状态管理结合,将传统的编排任务赋予日志式事件机制的鲁棒性,大幅度提升了分布式工作流执行的可用性和可维护性。 系统的多层协调——从底层流处理框架到中间层微服务编排再到顶层AI代理协作——均依赖于对事件和状态的精准管理与持久保存。日志不仅是事件的存储工具,更是系统历史的唯一真实来源,是驱动再现、审计、故障恢复和异步编排关键的机制。

所有架构模式,无论是事件驱动还是命令式编排,均绕不开将“进展”视作一份可追加的日志。这种日志化设计赋予了系统自愈能力和强大追踪能力,为复杂分布式流程的可靠执行提供底层保障。 在实际应用中,不同项目往往会根据业务需求特点,在编排与编舞之间做出折中选择,甚至构建混合协调模式。理想架构是用编排方式管理核心、关键路径任务,以保证流程透明和控制,辅以编舞实现边缘、辅助或高频独立事件处理,提高系统模块解耦与灵活拓展能力。这种策略有助于平衡清晰度、复杂度和灵活性的矛盾,最大化业务韧性与开发效率。 展望未来,随着人工智能代理逐步加入系统节点,图结构将更为复杂和动态。

这些智能节点能够根据上下文自主调整工作流、优化资源调度、甚至自我学习进化,但其协调与耐久性管理依旧离不开上述基本原则。充分利用图模型精细描述异构节点依赖,结合强有力的持久化执行框架和分布式日志,将成为构建下一代智能自主分布式应用的基石。 纵观整体,理解和掌控系统中的图结构,不仅是设计高效协同分布式工作流的前提,更是解决现代复杂业务系统在稳定性、弹性和可维护性方面的关键。协调机制的选择及耐久性保障的发展,让分布式系统突破单点限制,朝向真正可靠的协同进展迈进。未来治理复杂分布式业务不可或缺的视角与方法,正深刻植根于这片图中,助力企业在数字化转型浪潮中立于不败之地。