在现代信息时代,随机数的生成与应用在数字安全、加密通讯、金融交易以及资源公平分配等诸多领域扮演着至关重要的角色。传统的伪随机数生成器虽然能够在算法上实现可控和审计,但其根本性的缺陷在于生成的随机序列并非绝对不可预测,存在被破解或预测的风险。随着量子科技的飞速发展,基于量子力学原理的随机数生成技术开始展现出前所未有的优势,特别是利用“非定域”量子现象所生成的随机数,既保证了随机性,又实现了过程的可追溯性和安全认证,成为数字安全领域的重要突破。最新发表在顶级科学期刊《Nature》上的研究成果,展示了一种基于设备无关(Device-Independent)量子随机数生成协议,该协议突出特征是利用非定域量子关联提取随机性,并通过复杂的密码学散列链技术,实现了随机数生成全过程的公开追踪和验证。 传统随机数生成方式的局限性不可忽视。算法驱动的伪随机数生成器依赖初始种子的不可预测性,但一旦种子被得知,整个随机序列便可被复现,这对于信息安全构成极大威胁。

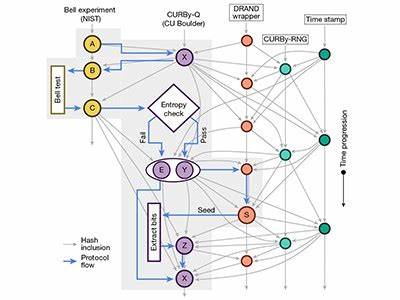

另一方面,部分量子随机数生成器虽然借助量子现象保证了固有随机性,但因设备自身存在潜在安全隐患,外部操控或篡改依然可能发生,难以实现完整的安全证明与过程透明。正是在此背景下,设备无关随机数生成成为研究热点。该类方法不依赖对设备内部结构或运行细节的信任,仅根据观测到的量子非定域相关性,确认产生的随机数无法被预测和控制,从而在理论和实践层面确保随机数的可靠性和安全性。 非定域性是量子力学颠覆经典认知的核心。根据贝尔不等式,经典局域理论无法解释两颗远距离纠缠粒子间表现出的强关联性,而量子力学提供了非定域关联的自然解释。研究团队借助强纠缠光子对,通过多轮贝尔测试实现随机性抽取,生成极其纯净且不可预测的数字序列。

相比传统技术,该方法根本抵抗外部攻击及事后伪造,因非定域性本质限制了任何基于经典信息的预测手段。 安全与透明是数字世界日益关注的焦点。研究进一步创新性地引入了分布式交织链式哈希协议,对随机数生成的所有步骤进行加密记录,确保任何人都能公开验证随机数的生成过程,防止制造虚假或被恶意篡改。该机制为数字世界提供了可信赖的随机数来源,具有极高的实用价值。同时,这种公开、可验证的架构为构建未来公用随机数信标树立了典范,极大推动了量子技术在实际信息生态中的落地。 值得关注的是,研究中启动的量子随机数信标项目,在连续40天内实现了超过99.7%的成功率,每次生成512位随机数,且所产随机数均被证实达到极高的统计均匀性和理论安全边界。

这不仅验证了实验方法的稳定性,也表明其具备长期商业化与工业应用的可行性。信标生成的随机数被广泛应用于多方安全计算、加密密钥生成、彩票抽奖以及分布式系统等,促进各行各业实现更高层次的安全保障和公平性。 当前全球范围内,对于高质量随机数需求呈现爆炸式增长,尤其是在量子通信、区块链、云计算等领域。由于量子非定域随机数生成具有不可复制、不可预测且可追踪的特性,未来有望成为数字安全的基石。基于量子纠缠的随机数生成不仅能够抵御量子计算攻击,更推动着密码学理论与实践向纵深发展。 此外,本研究团队还公开了相关数据及代码,确保研究成果的开放透明,便于全球科研人员进一步验证、改进和应用。

开放的科学合作将加速量子随机性技术的成熟和推广,促进跨界技术融合,推动安全数字基础设施建设迈向新台阶。 尽管目前技术仍面临量子器件集成度、生成速率及成本等多方面挑战,但随着超导光子探测器和纠缠源技术不断进步,设备规模逐步缩小,成本持续降低,量子非定域随机数生成未来将在广泛应用场景展现出巨大商业价值。政府、科研机构和产业界均应高度重视并投资相关领域,抢占量子随机数技术制高点,推动数字安全与信任机制的深刻变革。 综上所述,基于非定域量子优势的可追溯随机数生成技术不仅从根本上突破了传统随机数存在的可预测性和安全性瓶颈,还通过创新的密码学手段实现了生成过程公开可证,为数字世界带来前所未有的信任保障。随着量子信息科学的不断深入发展,此项技术将深刻影响未来网络安全、数据隐私保护和数字公平分配,成为新时代信息基础设施的核心支撑。关注量子非定域随机数生成最新进展,对于把握未来数字科技趋势具有重要意义,也为相关产业和政策制定提供了坚实的科学依据。

。