反射型漏洞作为信息安全领域中的一种特殊攻击类型,过去曾在Windows操作系统及其防护软件中引发广泛关注。随着时间的推移,微软对Windows Defender的持续改进及防御策略的革新,不断提升了系统抵御反射型漏洞的能力,最终极大减少了此类攻击的威胁。本文将全方位回顾反射型漏洞的历史背景、利用手段及其对Windows安全生态系统的影响,重点探讨Windows Defender如何运用先进技术实现防御升级,以及未来可能的发展趋势。反射型漏洞的核心在于对用户输入或外部数据处理不当所导致的安全隐患。这类漏洞在早期Windows版本中尤为普遍,主要由于解析器设计简陋、网络协议栈存在缺陷以及内核及驱动程序未做充分保护等因素。例如,Windows NT、XP甚至Windows 7时期,许多系统组件无法严格验证输入数据,攻击者可通过构造异常的可执行文件或网络数据包引发缓冲区溢出,从而实现远程代码执行或提升权限。

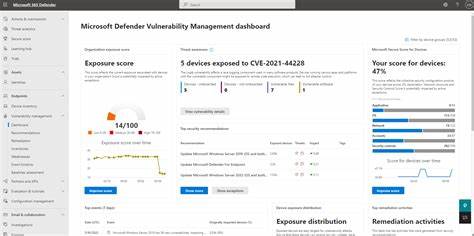

早期的Windows Defender及其他杀毒软件在解析复杂文件格式时,普遍缺乏对异常数据结构的有效检测和限制,这使得攻击者能够通过利用文件格式解析器中的缺陷(如PE文件中异常大量的节区数量)触发内存破坏。网络层面,旧版SMBv1协议与TCP/IP栈对异常分片包的处理不当,也为远程攻击打开了方便之门。攻击者通过发送过度碎片化的数据包,诱使防火墙重组失败,进而绕过安全检查或导致服务崩溃。此外,Windows内核及驱动中存在调用系统服务时参数校验不足的问题,非法的系统调用能够引起驱动程序崩溃,甚至导致权限被非授权提升。随着威胁性质的暴露,微软开始加强对Windows Defender及底层系统组件的安全保护。在解析器层面,现代Windows Defender引入了严格的输入校验机制,所有异常结构文件均被拒绝或隔离,并利用云端分析能力动态识别未知威胁,显著提升了防护的准确性和效率。

云端扫描不仅能够减轻本地系统负载,更借助大数据和AI技术对潜在恶意样本实时响应。内核防护技术的革新同样关键。Kernel Patch Protection(补丁保护机制)杜绝了未经授权的内核补丁,Virtualization Based Security(基于虚拟化的安全机制)以及Hypervisor-Protected Code Integrity(超管保护代码完整性)强化了内核隔离和完整性校验,大幅降低了系统调用滥用的风险。对相关驱动程序进行了深度加固,防止非法系统调用参数导致崩溃或提权。网络层面的Windows Defender防火墙也经历了显著优化。它采用更智能的TCP/IP数据包重组算法,主动丢弃异常碎片包,配合内置的人工智能驱动入侵检测和阻断系统,能够实时监测并识别异常网络行为,降低网络层攻击成功率。

攻击技术的演变更加复杂,防御体系则以深入防御理念为核心,涵盖从文件解析网络流量到内核级别的多层安全防护。反射型漏洞的经典利用技术主要包括解析器攻击、碎片网络包滥用及内核驱动系统调用滥用。解析器攻击中,攻击者会设计恶意文件,如含有异常节区的PE文件,诱使扫描引擎在处理时发生缓冲区溢出,进而执行恶意代码。网络层面,碎片化小分包攻击以极小分片(如大小为8字节)淹没防火墙重组缓冲区,导致服务崩溃或者过滤机制失效。内核滥用则通过调用NtWriteVirtualMemory等关键系统调用,传入非法参数,激发驱动程序缺陷,引发系统崩溃或权限提升。为了躲避早期安全产品的检测,攻击者还采用了多种隐蔽手法,包括APC注入(异步过程调用注入)、负载的XOR加密混淆、DNS隧道作为隐蔽命令控制(C2)通道以及伪装修改文件时间戳(时间戳篡改)。

如今,这些技术均被升级后的Windows Defender和配套的终端检测响应(EDR)产品有效识别和阻断。例如,现代EDR可监控APC队列异常、检测异常DNS请求行为、识别时间戳异常及加密负载,极大提高了安全事件的可追溯性和响应速度。实际案例回顾进一步凸显了反射型漏洞曾经的破坏力。以2010年左右针对Windows XP及7的攻击为例,攻击者通过钓鱼邮件传播包含恶意PE文件的压缩包,触发当时杀毒软件解析器的缓冲区溢出漏洞,成功执行内存中植入的shellcode。随后通过APC注入等技术实现持久化和数据回传,利用DNS隧道隐藏C2流量,最终控制整个企业网络,导致严重数据泄露和服务中断。现代环境中,这种攻击模式不再具备可行性。

微软云端安全守护、文件解析硬化、注册表及防护策略强化、端点行为监测及网络异常捕获等多维检测机制共同形成坚实防线,有效免受此类攻击侵害。历史上,反射型漏洞对于Windows系统的安全发展产生了深远影响。它们不仅促使微软建立了以安全开发生命周期(SDL)为核心的体系,推动每月例行安全补丁发布机制,还推动了云计算和人工智能在威胁检测领域的深度应用。这些漏洞暴露的缺陷帮助安全社区理解复杂攻击链及攻击者行为模式,促进了更强大防御体系的建立。当前,Windows Defender已经融合了ASLR(地址空间布局随机化)、DEP(数据执行保护)、CFG(控制流保护)等多项底层防护技术。结合云端大数据分析和机器学习,持续更新其威胁检测模型。

与此同时,针对仍在使用过时系统和协议的企业,微软提供专门的保护建议,包括网络隔离、升级路径及严格的权限管控,保障安全边界不被绕过。未来,反射型漏洞防御将继续依托于深度融合的安全生态体系。随着零信任架构的推广、基于身份与实体行为的动态风控、以及更智能的威胁情报共享平台,Windows Defender将不断提升对新兴复杂威胁的响应能力。特别是在人工智能和自动化安全运营中心(SOC)协同作用下,防御手段将更具前瞻性和弹性,有效应对多样化攻击手法。综上所述,反射型漏洞作为Windows安全发展的重要篇章,既揭示了早期系统设计与防御的不足,也推动了安全技术的不断革新。Windows Defender作为微软安全生态的中坚力量,借助技术进步和策略优化,成功将此类漏洞威胁降至历史最低水平,成为现代Windows用户信赖的安全屏障。

理解其演变过程不仅有助于安全从业人员掌握攻防技术,更为企业及个人用户提供了宝贵的安全治理启示。面对不断变化的安全形势,持续关注防护机制升级和最佳实践实施,将是保障信息资产安全的关键。