地球正经历着气候变暖带来的深刻变化,极端天气频发、海平面不断上升、城市热岛效应加剧,使得全球各大城市不得不重新思考自身的发展模式和生存策略。城市作为人类文明的核心载体,几十年来吸引着大量人口、资本和创新资源,但如今它们成了气候风险最直接的承受者。未来,城市无法再依赖传统手段解决问题,而必须重新构想城市规划、基础设施建设和社会治理,以应对一个不可逆转的温室效应时代。雅加达作为其中一个典型案例,便揭示了气候变迁对城市未来的严峻考验。雅加达地处印度尼西亚,人口超过一千万,但由于海平面上升和地下水过度开采,导致城市沉降严重,雨季时多达40%的区域可能被淹没。为此,印尼政府决定将首都整体迁移至婆罗洲新建设的纳陆安达。

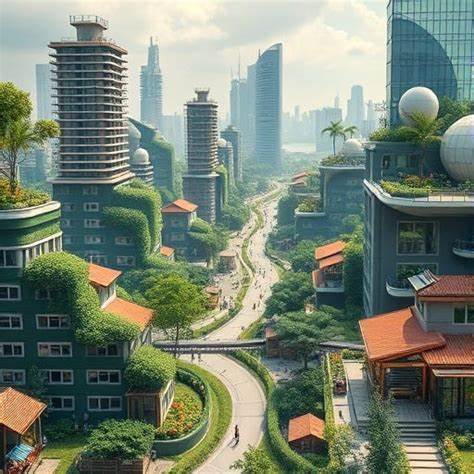

这一举措规模庞大且复杂,不仅要迁移政府机构,更需说服大批市民和企业转移,同时保障迁移过程中的经济活力。雅加达的案例说明,面对气候适应的紧迫需求,渐进式调整往往难以奏效,城市生态系统需要根本性变革。联合国秘书长古特雷斯多次强调,世界各大城市从开罗到纽约,都面临着因气温升高和海平面攀升而产生的生存压力,除了基础建设升级外,甚至可能触发大规模人口迁移。气候适应已经超越了传统的技术和工程范畴,它牵涉到人文关怀、社会公平和经济持续性。与此同时,全球也涌现出许多前瞻性的城市建设样本,其中迪拜“可持续之城”项目由房地产开发商Fariz Saeed引领,展示了极端气候条件下可持续城市建设的创新路径。该项目打造了一个零碳排放的社区,结合太阳能发电、城市农耕、水资源循环利用与无机动车移动等多方面技术,塑造了生态友好与人文关怀相结合的城市生活空间。

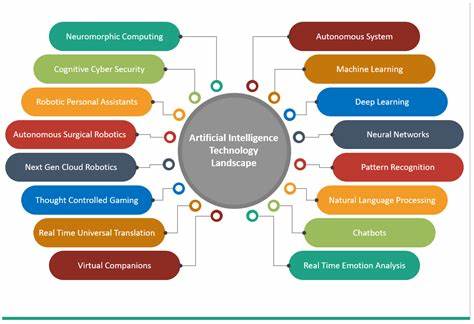

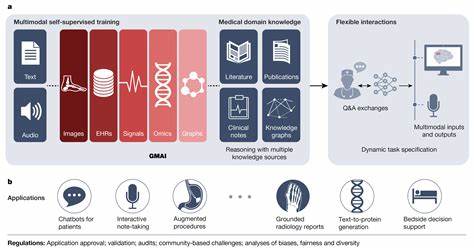

更值得注意的是,该项目强调社会可持续性,居民不仅是城市的使用者,更是环保行动的积极参与者,社区内的教育、研究和创业机构协同促进绿色理念的普及和落地。该模式的可复制性和扩展性为全球气候脆弱区域提供了宝贵的实践经验,已引起欧美、东亚、中东及非洲多国关注。全球范围内城市应对气候变化的策略差异巨大,比如太平洋岛国基里巴斯选择“有尊严迁徙”政策,购置斐济土地为未来人口迁移做好准备;荷兰则依托其丰富的水利工程经验,在鹿特丹和威尼斯等地建造可移动防洪屏障并尝试漂浮住宅抵御海平面上升;哥伦比亚麦德林通过增加绿色走廊和公园,有效缓解城市热岛效应并提升空气质量;加拿大蒙特利尔地下城居住网络有效帮助居民抵御极端气温和天气侵袭。诸如此类案例表明,城市对气候适应的方法必须量体裁衣,结合自身的地理环境、经济条件和社会特点,才能实现有效转型。此外,智能城市建设作为未来趋势之一,通过大数据、物联网、人工智能等技术手段,优化城市资源分配,提高应急响应能力,为气候韧性提供技术支持。韩国松岛和中国天津生态城便是其中的杰出代表,致力于打造低碳、智能、生态友好型城市。

城市领导者面临一系列复杂挑战,他们不仅要决定是重点投资防御加固和恢复力建设,还是开展迁徙和重建计划,还需筹措数以万亿计的资金,推动创新科技普及,确保社会公平与公众参与,特别是保护最脆弱群体的利益。所有这些决策都要求综合考量短期紧急需求与长期战略规划的平衡,权衡经济增长、环境保护以及世代公平之间的关系。重新构想城市的发展,远不止铺设更多的太阳能电池板或推广电动公交车,更是从根本上改造城市的生活方式和运作机制。未来的城市需要成为韧性、安全、宜居且公平的生活共同体,而气候变化的挑战则倒逼人类重新设计城市的“基因”。那些敢于突破传统思维、勇于实践创新的城市将成为未来的典范,繁荣而有韧性地应对不断攀升的气候风险。全球城市可以相互借鉴经验,结合区域特色构建适合自己的转型路径。

面对气候变暖和相关威胁,行动刻不容缓,城市正在成为全球气候适应创新的主战场,是现代社会智慧、技术和合作精神的试验田。唯有抓住这个变革契机,城市才能保证持续繁荣和人类福祉,为世界各地居民营造更加美好安全的未来。