在当今数字经济的发展中,去中心化金融(DeFi)作为一种创新的金融形式,正在全球范围内引起广泛关注。其核心理念在于利用区块链技术,去除传统金融中介,允许用户直接进行金融交易。这种新兴的金融模式尤其在监管机构较为严格的国家,如中国,面临着前所未有的挑战。近期,关于“是否能够通过抗审查的DeFi来绕过中国的监管打压”的讨论不断升温,引发了投资者和金融科技从业者的深思。 近年来,中国政府采取了严厉的措施来打击加密货币交易和相关的金融活动。这些措施包括禁止ICO(首次代币发行),整顿加密货币交易所,限制个人投资者参与加密市场等。

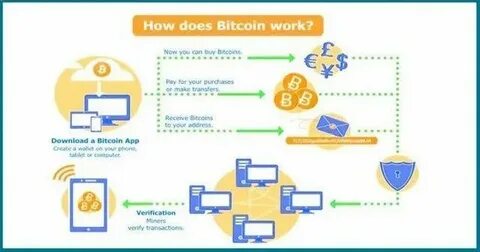

中国政府的严厉打击目的在于维护金融市场的稳定,防止金融风险的蔓延。然而,这也让大量对加密货币和DeFi感兴趣的投资者陷入了困境。面对重重监管,许多人开始思考是否可以通过去中心化的方式,绕过这些限制。 抗审查的DeFi平台正是这一思考的产物。这些平台利用区块链技术的特性,提供无需中心化控制的金融服务。比如,通过去中心化交易所(DEX),用户可以直接进行加密资产的交换,而无需依赖于某个特定的交易所。

这种去中心化的特性使得这些平台在遭遇监管时,具有更强的生存能力。 然而,抗审查的DeFi是否真的能有效绕过中国的监管?这是一个复杂的问题。一方面,DeFi平台的设计初衷确实是为了让用户在没有中心机构的情况下进行交易,这理论上使得监管机构难以追踪和监控交易。另一方面,毫无疑问,中国政府拥有强大的技术手段来监控和限制网络活动,包括对区块链交易的分析和识别。 例如,中国已经开始实施区块链技术的追踪系统,能够识别和追踪特定的加密货币交易。因此,即便是抗审查的DeFi平台,如果参与者的身份被识别,依然可能会遭遇法律风险。

此外,许多DeFi项目在启动时会与法定货币进行兑换,这意味着任何涉及到法定货币的交易仍然可能面临监管风险。 与此同时,中国不断加强与国际金融市场相连接的政策,可能对DeFi的未来产生深远影响。随着全球金融科技的发展,许多国家也在探索如何对DeFi进行有效的监管。中国作为全球第二大经济体,其对于DeFi的监管政策,无疑会影响全球范围内的金融生态。在这一背景下,一些专家认为,DeFi平台可能会被迫调整运营模式,以符合中国政府日渐严格的监管框架。 在这种情况下,DeFi平台是否能够真正实现其抗审查的承诺?答案可能并不乐观。

尽管这类平台在技术上具备某种程度的去中心化,但参与者的行为往往受到社会、法律和市场等因素的影响。许多用户可能在不知情的情况下参与到非法活动中,或者在交易中暴露自己的身份,从而导致监管部门的介入。 此外,DeFi的用户群体本身也是多样的,很多用户出于投资收益的考虑,可能并不完全了解所参与项目的风险和潜在的法律后果。在中国,许多投资者在追求快速收益的同时,可能忽视了自身的法律风险。这使得即便在技术上存在抗审查的可能,但由于市场参与者的认知不足,最终效果可能大打折扣。 在中国加密货币监管愈加严格的环境下,除了去中心化的金融平台,用户还需要获得更多的教育和信息,了解相关的法律法规。

这就需要产业内各方共同努力,提供更为透明和准确的信息。同时,DeFi项目开发者们也应积极与监管机构对话,寻求合规的发展路径。 总体来看,虽然抗审查的DeFi平台在理论上能够为中国用户提供一种绕过监管的选择,但在实际操作中面临的挑战和风险依然不少。在当前的监管环境下,用户在选择参与DeFi项目时,务必要保持警惕,充分评估潜在的法律风险和投资风险。同时,这也呼唤着更为成熟的行业规范和监管政策,以保障投资者的权益和市场的健康发展。 在未来的数字金融世界,去中心化金融与监管合规之间的平衡将成为一个重要的话题。

如何在创新与风险之间找到最佳的平衡点,将是金融科技行业需要共同面对的挑战。