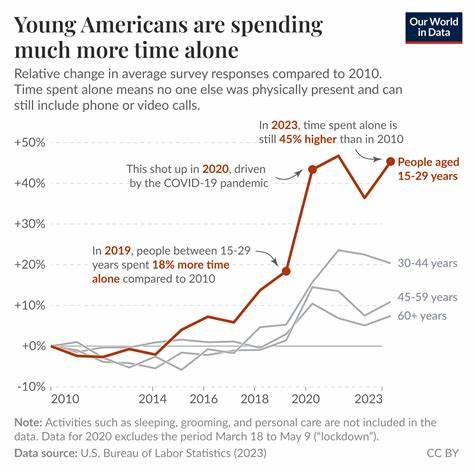

近年来,美国年轻人的生活方式发生了显著变化,其中一个值得关注的现象是年轻人独处时间的大幅增加。根据美国劳工统计局的《美国时间使用调查》数据显示,年龄在15至29岁之间的年轻人,到2023年为止,独处时间比2010年增长了约45%。这一变化不仅反映了年轻人个人生活习惯的转变,也揭示了更深层次的社会、心理和文化因素。年轻人独处时间的增加在疫情期间尤为显著,2010年代后半期独处时间逐步上升,COVID-19大流行更使这一数字骤然提升,尽管疫情后逐渐趋于稳定,但独处时间并未回归早期水平。从绝对时长来看,2010年时年轻人每日平均独处约四小时,而到2023年这一数字已增长到六小时。相比之下,30至44岁人群的独处时间增幅约20%,45岁以上则增幅约10%,这表明年轻人面对独处的趋势更加明显和突出。

独处本身具有复杂的双重属性。一方面,适当的独处时间有助于个体休息和自我反思,促进心理健康和创造力的发展。另一方面,过度的独处可能带来孤独感加剧、社交隔离及心理健康问题的风险,尤其是在年轻人群体中。与此同时,调查显示年轻人与家人和朋友的互动时间正在减少,尤其是与朋友相处的时间大幅萎缩,进一步放大了孤独感及社会联系的削弱。深究背后的原因,科技的普及和生活节奏的变化是不可忽视的重要因素。智能手机、社交媒体和各种数字娱乐方式让人们可以不依靠面对面互动而满足社交需求,然而这种“虚拟社交”无法完全取代真实的人际联系,反而可能导致更多的心理隔阂。

现代工作和学习模式的灵活化,例如远程办公和线上课程,也在客观上促使年轻人更多时间处于独自环境中。此外,经济压力和住房状况的变化也影响着年轻人的生活方式。高昂的生活成本和住房难题迫使许多年轻人选择独居或与非亲密关系的人合住,而社交圈的缩小与居住环境的限制进一步减少了面对面交流的机会。心理层面上,年轻人面临的精神健康问题日益严峻。焦虑、抑郁和压力等症状在这一代中较为普遍,部分原因源自社会竞争压力、未来不确定性和社交需求的复杂性。独处时间的增加既是这些挑战的结果,也可能加重问题的深度。

政策制定者和社会组织已经开始关注这一趋势,尝试通过社区活动、心理健康支持计划及公共空间改善等措施,促进年轻人更多的社会参与和人际互动。教育机构和雇主也在探索如何平衡数字技术的利用与真实社交的培养,鼓励年轻人寻求社交支持和心理调适。文化视角也是理解独处时间增长不可或缺的角度。不同代际之间的价值观和生活选择差异,以及现代社会对个人自主和隐私的强调,使得年轻人更愿意选择独处以实现自我价值和个性发展。同时,全球化和社会流动性增强带来的家庭和社群分散,也减少了年轻人在传统支持网络中的社交机会。展望未来,年轻人独处时间的变化趋势可能持续存在,但如何利用独处促进正向发展而非陷入孤独困境,是社会各界需要共同努力的方向。

推广健康的生活方式,强化心理健康教育,建设更具包容性的社会环境,将有助于年轻人平衡独处与社交的关系,提升整体幸福感和生活质量。总之,美国年轻人独处时间的大幅增加是由多重因素交织作用的结果。它不仅折射出现代生活的复杂性,也提醒我们关注年轻人的内心世界与社交需求。只有深入理解并积极应对,才能在变化莫测的时代中为年轻人营造一个更加健康充实的成长环境。