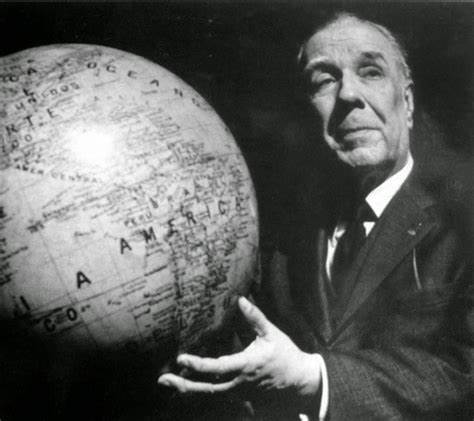

在20世纪的拉丁美洲文学舞台上,阿根廷作家豪尔赫·路易斯·博尔赫斯(Jorge Luis Borges)无疑是一位具有巨大影响力的文学人物。他的作品融合了丰富的哲学思考、独特的叙事技巧以及对无限、迷宫等主题的深刻探索。然而,尽管其文学贡献不可忽视,博尔赫斯却未能获得诺贝尔文学奖。围绕这一现象,社会上一直有“博尔赫斯因政治原因被剥夺诺贝尔”的声音,但如果摆脱政治因素,是否能够找到更现实且具体的理由?本文尝试从多个维度剖析博尔赫斯为何未获诺贝尔文学奖的深层原因。首先,诺贝尔文学奖历来注重作者作品的体量和多样性。作为短篇小说家和散文诗人,博尔赫斯的创作作品虽然精致,但整体字数相较于获得诺贝尔奖的作家显得过于有限。

他的短篇小说全集总计约十五万字,这几乎相当于一至两部普通小说的篇幅。而历史上首位因短篇小说获奖的作家爱丽丝·门罗,其作品字数甚至超过博尔赫斯的九倍,显示出获奖作品在体量上的巨大差异。诺贝尔奖评委会向来看重作者持续而丰富的创作积累,博尔赫斯的“精而少”因此受到质疑。其次,博尔赫斯作品题材极为聚焦且重复率高,这同样成为其获奖之路的绊脚石。读者和批评者普遍指出,迷宫、梦境、不朽、虚构书籍、命运与偶然等核心主题在其短篇中反复出现,这种高度集中的主题使得作品呈现出一定的单一性和缺乏新意。虽然主题的持续深耕是文学风格的体现,但在奖项评选的标准框架下,这种反复无常可能被视作缺乏原创力和多样性的表现。

与之形成对比的是,许多诺贝尔奖得主均以多体裁、多角度和广泛主题著称,展现出更为全面的文学探索能力。第三,语言和文风方面,博尔赫斯也并非无可挑剔。尽管其博学多才,词汇使用却显得过于学究气和晦涩,甚至存在“词汇过度重复”“词句雷同”的现象。例如,他作品中频繁出现如“laberinto”(迷宫)、“hombre”(人)、以及各种与书籍相关的词汇,构建了其特有的文学世界,但同时也可能让部分读者感到乏味和重复。中文读者若通过译文接触博尔赫斯,可能会忽略原文中词义的刻意重复与晦涩,而英文翻译版本的成功也有可能使得博尔赫斯在全球范围内的评价被进一步放大。然而,评委们熟悉原文风格后,可能对此存在异议。

第四,博尔赫斯本人对自己作品的评价也颇具自省意味。他曾坦言“别忘了博尔赫斯,还有很多作家比我更优秀”,甚至称其自身作品“不成熟”,这显示出他对自身写作的谦逊态度,也反映出他或许并未将诺贝尔奖视为自身终极文学成就的标志。对于一位作家而言,这种自我认知同样影响其作品的持续创作与发展。第五,政治因素虽不可完全忽视,但并非博尔赫斯未获奖的决定性原因。评审委员公开表示,政治立场并非排斥博尔赫斯的根本原因,更重要的是其作品的范围、深度及影响力未能达到评委的标准。诺贝尔文学奖的评选往往围绕文学本身展开,而非作者的个人政治观点。

此外,拥护极右政治立场的作家如马里奥·巴尔加斯·略萨(2010年诺奖得主)也曾获奖,无疑打破了将政治作为排斥博尔赫斯的根本道理。第六,博尔赫斯的写作方式也存在一定的争议。他青睐短篇小说和虚构中介文本的形式作品,如笔记式的“虚构书目”和“假学术文章”,这虽然成为其风格标识,但也被批评为“偷懒”的写作方式。此外,作品中多种所谓的“伪学术”叙述方式,令部分读者觉得过于晦涩、乏味,缺乏故事的鲜活感染力。值得一提的是,这种文体在某些文学圈被视为精彩的创意,但在诺奖评选严格的文学质量衡量下,可能被评委批判为“形式大于内容”。第七,女性角色和亲情等元素在博尔赫斯作品中极其少见,整体呈现出浓厚的“男性中心”色彩,不同于众多诺奖作家作品中展现的丰富人性关怀与社会维度。

词频分析表明,女性相关的字眼在博尔赫斯作品中明显匮乏,这或许让其作品在人物塑造和情感深度方面显得缺乏层次和完整性。最后,诺贝尔文学奖作为一种极具影响力的国际文学奖项,其评选标准不仅包含对作家文学价值的认可,还涉及文学作品对人类普世价值的贡献、创新能力和持续影响力。博尔赫斯虽以其独特的文学世界和思想体悟影响深远,但在创作宽度、题材多样性及作品深度上存在局限。与此相比,诺奖历届得主多以宏大叙事、多元题材和深厚人文关怀著称。综上所述,豪尔赫·路易斯·博尔赫斯未获诺贝尔文学奖,源于其作品总体限量、主题反复、语言风格晦涩以及作品深度和影响力不足等多重现实因素。政治立场或许曾被提及,但非主要原因。

文学价值评判常常带有主观色彩,博尔赫斯作品具有独特魅力也毋庸置疑。诺贝尔奖的抉择则更多基于作品整体的文学成就和持续贡献。或许,博尔赫斯未获诺奖,正反映出文学评奖的多元性和复杂性,也提醒读者理性看待文学与权威奖项之间的关系。从情感层面来说,博尔赫斯依然是阿根廷乃至世界文学的宝贵财富,他的作品在文学发展史上留下不可磨灭的印记,是后世探索文学边界者的重要启发。因此,深入了解其未获诺贝尔的原因,有助于更全面地评价博尔赫斯,也为我们思考文学奖项的意义提供了新的视角。