随着人工智能技术的飞速发展,人们对于AI是否能够取代人类工作岗位的讨论愈发激烈。许多专家和学者曾认为,虽然AI在数据处理和自动化操作上表现优异,但其缺乏真正的推理能力,这使得它难以完全替代人类工作。然而,当前的职场现实表明,人工智能并不需要具备人类式的复杂推理能力,也能在许多领域发挥关键作用,甚至取代相当一部分工作岗位。推动这一现象的,是AI在大数据处理、模式识别、自动化执行任务等方面的卓越表现。过去,对于AI的疑虑主要集中在它是否能进行合理推理,是否能理解复杂情境和做出创造性判断。部分学术界观点甚至将AI称为“随机鹦鹉”,即仅仅是在重复人类语言的表层形式而非深度理解。

尽管这类观点有其理论依据,但现实中AI的快速进步证明,其表现的有效性远超简单的模仿。人工智能系统通过机器学习和深度学习技术,能够从海量数据中提取出复杂的模式和相关信息,应用于行业的不同环节。这些系统无需真正理解背后的复杂逻辑,便可以执行诸如文本生成、智能客服、图像识别等任务,并且在准确性和效率上逐渐超越人类。AI对就业市场的影响实际上体现在多层面上。一方面,许多传统需要人类判断的职位面临威胁,尤其是那些重复性高、规则明确的工作,如数据录入、简单文案编写等。AI能够迅速完成这些任务,减少企业对人力的依赖。

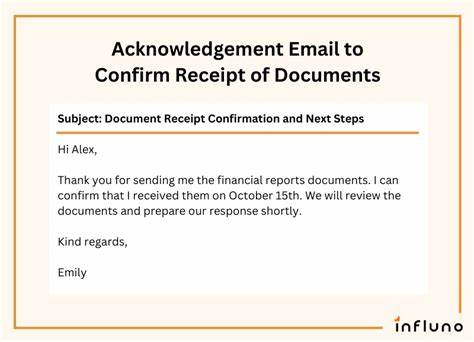

另一方面,也产生了新的岗位需求,如AI系统维护工程师、数据科学家和人机交互设计师等。值得注意的是,AI取代工作并非完全基于推理能力,而是依托于其强大的处理和生成能力。换言之,AI不必像人类那样进行复杂的逻辑推导,只要能够通过统计学习和经验归纳达到工作要求,就能完成任务。以客户服务为例,许多企业已经采用AI客服机器人代替部分人工服务。这些机器人通过学习大量的历史互动数据,能够准确判断客户需求并提供响应,无需理解客户背后的深层意图。这样的工作替代已经在全球范围内普遍存在。

此外,内容创造领域,尤其是新闻报道、市场营销文案、技术文档写作等,同样受到人工智能文本生成技术的冲击。虽然AI生成的内容可能缺乏深度推理和创造力,但其速度快、成本低,足以满足大量基础内容生产的需求。另一方面,AI的广泛应用也引发了人们对未来就业安全的担忧。尤其是某些中低端岗位,因工作内容可被标准化和自动化,面临较大失业风险。对此,社会各界呼吁加强职业培训,提高劳动者的技能水平,促进劳动力向更具创新性和复杂性的领域转移。与此同时,企业和政策制定者在引入AI时,也需考虑公平与就业稳定的问题。

如果过度依赖自动化,忽视人力资源的合理配置,可能会加剧社会不平等和经济分化。除技术发展趋势外,人类对工作的认知也在发生转变。过去,工作往往被视为需要复杂推理和创造力的活动,但现在更多的工作内容其实是基于规则和模式,而这正是AI擅长的领域。未来,一些简单甚至中等复杂度的任务,很可能由AI接管,而人类则更多专注于那些需具备同理心、判断力、创新思维和伦理考量的职位。值得关注的是,AI工具的辅助作用能够极大提升人类工作效率。许多专业领域,如医疗诊断、法律咨询、金融分析等,已经开始利用AI进行辅助决策,通过数据分析和风险评估帮助工作者做出更准确、更迅速的判断。

在这种协作关系中,AI无需真正“理解”或进行推理,只需完成特定分析任务,就能释放人力资源,从事更具人文关怀和创造价值的活动。对教育领域来说,培养具备跨界知识和创新能力的人才显得尤为重要。强化批判性思维、问题解决能力和适应新技术的能力,是应对AI带来的就业挑战的关键。同时,政策制定需要建立起完善的社会保障体系,帮助因AI替代而失业的群体实现职业转换和再就业。总的来说,人工智能并非需要高度的人类推理能力来取代工作。其基于数据驱动、模式识别和自动化执行的特点,使它能够胜任大量传统岗位。

未来职场竞争的焦点,将更多转向如何与AI共生共荣,提升人类独特的思维与创造能力。由此看来,理解AI技术的真正潜力和局限,有助于企业和劳动者提前做好调整准备,确保在这个智能化浪潮下实现个人价值和社会进步。