在科技快速变革的今天,许多从业者感受到了一种似曾相识的氛围:没有现成的路线图,角色职责变得模糊不清,每个人都在实时学习,摸索未知。这种状况恰恰与上世纪90年代视频游戏开发初期的情境极为相似。那个年代,游戏开发者们面对着3D技术的崭新挑战,没有成熟的工具、教程或引擎可以依赖,整个行业处于不断试验和迭代的探索过程中。从Epic到id Software这样的团队,通过探索式思维和反复实践,逐渐塑造了后来影响深远的游戏引擎和作品。同样的思维模式如今正启示我们如何应对由人工智能带来的技术浪潮。90年代游戏开发的核心精神是“探索优于规划”。

当时,没有明确的蓝图指导开发者,更多的是对游戏引擎可能性的猜测和不断的尝试。团队通过构建原型、快速反馈和实验性的改进,逐步推翻固有认知,摸索出新的玩法和技术手段。人工智能时代亦如是,面对模糊的需求和不确定性,设计师和开发者们也只能边做边学,在不断试错中寻找产品的真正方向。正如虚幻引擎的创始人蒂姆·斯威尼所言,那是一个“没有书本指导建立3D游戏引擎和游戏”的时代,完全依靠即兴发挥与尝试。如今设计师处于一个独特的优势位置。过去设计与工程职责界限分明,而在90年代初期,程序员往往兼顾关卡设计师的角色,艺术家也会通过实验推动引擎的功能边界。

这种角色的模糊化促进了跨界合作和创新,孕育出许多意想不到的设计成果。现今借助诸如Claude Code和Loveable这类工具,设计师不需长时间依赖产品需求文档或等待工程资源支持,能迅速打造并测试功能完整的产品原型,实现端到端的构思检验。这种“即刻编码,现学现用”的开发理念,正是早期像约翰·卡马克这样的游戏大师所倡导的。他强调“有时候你只能通过代码来感受游戏,而非完全依赖逻辑推理”。这正体现了设计师们习惯的“靠感觉驱动”的创新方式,他们在面对模糊需求时,能迅速迭代,通过“感觉对了就是对”的方法论不断优化产品。现今的AI产品亦然,许多最有价值的创意尚未显现,它们不会在传统产品路线图中被列出。

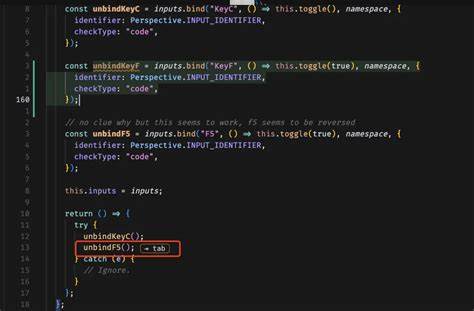

只有怀着好奇心,抱持“试试看”的态度,利用快速搭建的原型和短周期的反馈机制,才能怀揣灵感不断摸索,发现潜在的机会。历史告诉我们,许多软件创新都来自无序却富有激情的探索。例如经典游戏《毁灭战士》中爆炸桶最初只是背景道具,后来有人留意到集中爆炸会引发连锁反应,这种偶然的乐趣最终被开发成游戏机制,成为标志性元素。这类探索性的变革告诉我们,偶尔依赖直觉和偶发灵感,放手去试错,比严谨但缺乏柔性的计划更有价值。举一个当代的例子,作者本人曾有一个灵感:将AI对话可视化在画布上,允许用户自由调整对话参数以探索不同的回复效果。虽然最初只是用假数据制作了一个简单的原型,远未成形,也未纳入既定项目计划,但这次尝试让他理解到未来可以极大提升交互效率的可能性。

这个思考过程证明了原型建设的力量,许多想法只能通过动手尝试才能擦出火花,而非仅靠文档或静态设计。在当前人工智能领域的浪潮下,设计师应主动拥抱这一前所未有的变革时代。他们需要保持好奇心,主动构建尚未明确定义的功能,并紧跟感觉与反馈,推动项目向前发展。与90年代游戏开发者面对未知时的勇气与灵活性相似,设计师今天也将成为领导者。全球数字化转型催生的巨大软件创新浪潮和人工智能工具的普及,使得技术门槛降低,创造门槛也随之解放。大规模用户测试、快速样板设计、无代码工具的新兴,为设计者提供了前所未有的机会。

深刻体会这一点不仅能让个人及团队在竞争中脱颖而出,也能推动整个行业更快适应未来变化。回顾1996年,那个关键的时间点不仅是游戏史上的里程碑,更是技术演进的一个缩影。它提醒我们,创新的源泉不是经验教条,而是敢于破坏固有框架,用探索和实验铺就前进之路的勇气。现在,我们站在另一场技术大浪潮的前沿,熟悉1996年的“探索精神”,能为我们驾驭人工智能时代的复杂与未知提供强有力的借鉴和支持。