随着去中心化金融的迅猛发展,加密货币市场吸引了大量投资者,然而伴随而来的骗局手段也日益翻新和复杂。蜜罐骗局作为其中最隐蔽、损失最惨重的陷阱,专门设计让投资者买入代币却无法卖出,导致资金被永久锁定,给无数投资者带来巨大损失。理解蜜罐骗局的机制和识别技巧,已成为每位加密投资者必须掌握的关键技能。 蜜罐骗局本质是一种智能合约陷阱。攻击者在以太坊或币安智能链等平台部署特殊设计的合约,这种合约表面上拥有流动性、交易记录及价格波动,营造正常且活跃的交易假象。投资者看似正常购买代币,然而一旦尝试卖出或转让时,交易会被悄无声息地阻止或失败,资金被困合约中,而唯一能提取资金的则是骗子的账号。

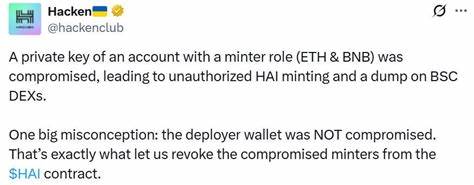

骗子通过这种方式吸引受害者不断注入资金,自身却可以随时抛售或撤回流动性池中的资金,实现现金流转和非法获利。 技术层面上,骗子利用Solidity编码中的灵活性,植入多种隐藏逻辑,例如重写转账或卖出函数,设置只有特定钱包地址有卖出权限,或设计过高的卖出税(甚至达到百分之百),令受害者即使交易成功也血本无归。此外,部分合约还秘密加入买家黑名单,限制其转售权限。诸如假流动性池的伪装手段,则通过虚假的资金池数据迷惑投资者,实则无法进行兑换。即便熟悉区块链技术的用户,在未深入阅读源码或使用专业审计工具前也难以察觉陷阱。 蜜罐骗局的危险不仅在于资金被锁定,更在于诈骗手段的多样性和不断升级。

近年来,硬件钱包蜜罐成为新型威胁。例如骗子通过社交平台以低价出售预装已知私钥的冷钱包,用户一旦转入资金便在数小时内被清空,造成极大损失。同时,“蜜罐即服务”套件的出现,降低了非技术犯罪分子实施诈骗的门槛,他们可以通过购买现成的智能合约模板和虚假营销工具,快速部署并推广陷阱项目,令行业内的风险系数再度增大。 蜜罐和传统的“拔地毯”骗局虽都是加密诈骗,却有本质区别。蜜罐从一开始设计便限制卖出,长期看似正常交易,而“拔地毯”则是在项目建立后突然撤走流动性,导致价格暴跌无法交易。理解两者的差异,有助投资者及时调整策略,避免遭受不可逆的损失。

鉴别蜜罐陷阱需要多重手段配合。首要策略是先进行小额测试买卖,若发现卖出交易失败或被阻止,应立即放弃。利用诸如Honeypot.is、Token Sniffer和DexTools等智能合约扫描工具,能够在一定程度上揭露禁卖功能或异常税率。此外,投资者应关注市场上真实的卖出交易记录,若代币仅有买入而几乎无卖出数据,则应格外警惕。流动性情况的核查同样重要,必须确认资金池是否已被锁定或存在哪些运营风险。 面对不断催化的投资热潮及项目传播炒作,理智对待所谓“新星代币”和突然爆红的项目至关重要。

避免被FOMO心理控制,警惕快速蹿红、缺乏透明信息及团队信息的项目,应优先考察背景、合约开源与审计报告。此外,硬件钱包购买只能通过官方渠道或可信卖家,切勿贪图便宜或使用来源不明的实体装备。 加密市场的投资环境充满机遇与风险并存,蜜罐骗局则是隐秘而致命的陷阱。只有通过不断提升对智能合约的认知水平,结合实践中的严格风险控制与技术手段排查,投资者才能在风云变幻的数字资产市场保护自身利益。与此同时,行业监管机构和安全平台的完善也在逐步为用户提供更多安全保障和举报通道,形成多方合力共同营造健康的加密生态环境。保障资产安全,理智投资,方能在这场变革的浪潮中立于不败之地。

。