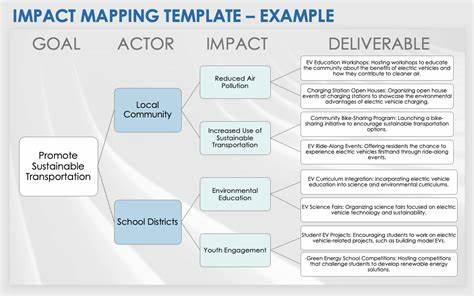

在快速变化的数字时代,如何精准聚焦项目目标并有效规划行动路径,是每个自我驱动的专业人士和团队面临的重要课题。影响映射(Impact Mapping)作为一种围绕目标和行为的战略工具,近年来在产品管理和软件开发领域广受关注。虽然影响映射往往被视作一种团队协作的技术,但个人独自运用这一方法同样可以带来显著的认知提升和战略清晰度。本文将深入探讨影响映射的核心理念以及个人实践中的操作技巧,帮助读者体验和掌握这一高效思维模型。 影响映射的根本目的在于将关注点从单纯的功能需求,转向最终产出带来的实际影响和受益对象。通过构建一张以“目标”为核心节点,延伸出“相关利益人”和“行为路径”的关系图谱,使用者能够清晰明了地看到每一步行动如何服务于整体目标。

这一过程摈弃了传统功能堆砌的做法,鼓励通过目标驱动的视角重新审视项目内容,使行动计划更加精准且具备衡量标准。 个人独立进行影响映射时,首先需要明确当前的核心目标。这往往是最具挑战的部分,因为目标的设定直接决定了后续所有工作的方向和价值。个人可以借助一张空白的画布,将目标简洁、生动地表达出来,同时记录关于目标的初步假设和预期效果。紧接着,围绕目标梳理受影响的“角色”(即受众或关键利益相关者),并进一步探讨他们可能采取的行为以及如何通过这些行为实现效益。由于独自操作更易保持思维的连贯性和集中度,能够快速捕捉到核心逻辑和潜在盲点。

实践过程中,一个重要的技巧是开展多次迭代。首次绘制影响地图后,休息几天,再以“新鲜眼光”重新审视它,往往会发现之前忽略的细节或思路上的不足。这种反复的思考和修正过程类似于“潜意识孵化”,在间歇时间里,无意识中积极整合信息和洞见,使整体规划不断趋于完善和合理。不断地质疑每个节点的合理性、因果链条的严密性,是提升地图质量和战略底层结构稳健性的关键。 独立影响映射的另一个核心价值在于促进目标的持续梳理和调整。目标往往并非一蹴而就,特别是在复杂的项目环境中,其内涵和优先级会随着外部和内部环境变化而演进。

通过影响映射,个人能够有效捕捉潜在的变化因素,及时重新界定策略路径,避免资源的浪费和方向的偏离。同时,这一过程在客观理性的基础上,将自我反思和经验积累结合起来,为长期规划带来坚实的理论和实践支撑。 在实际应用中,许多经验分享表明,影响映射帮助个人从“做什么”转向“为什么做”和“为谁做”。这意味着工作焦点从狭隘的功能列表转移到功能背后的实际需求与受众价值,大幅提升了工作的针对性和成效感。此种转变不仅优化了时间和资源的利用效率,还有助于激发创新思维,攫取更多与用户和市场深度交互的机会。 值得一提的是,虽然影响映射起源于团队协作背景,但独自实践并非孤岛状态。

借助线上分享平台、专业社区和激励反馈机制,个人实践者可以不断获得外部视角的输入和促进。许多实践者利用这些资源开展跨领域学习,提升自身模型构建的广度和深度,通过交流碰撞激发更多丰富想法和实施方案。这样,独立的映射过程在开放反馈的推动下,更具科学严谨性和实操参考价值。 在工具选择方面,影响映射并不依赖复杂的软件或硬件设备。最根本的是清晰的逻辑图和书面表达。纸笔、数字白板、思维导图软件,均可以作为制图工具。

重要的是培养清晰的层次结构感,确保每个节点之间的关联明确而紧密,避免信息冗余和逻辑错乱。每次迭代新增的想法和调整应被及时记录,形成完整而动态的知识体系,推动整体规划与执行的透明化和可追踪性。 在影响映射的独自实践中,也需要注意避免几种常见误区。首先是目标设定不够具体和可量化,目标模糊会导致路径混乱,难以识别关键影响因素。其次是忽视利益相关者多样性,只局限于单一视角,会弱化策略的包容性和实效。再者,缺少反复迭代和反馈周期,容易陷入思维固化,难以响应快速的环境变化。

针对这些问题,建议制定明确的目标诊断流程,主动寻求外部反馈,并保持耐心和灵活性,确保影响映射能够服务于动态进步的战略发展。 总的来说,影响映射为个人带来了系统化的思考框架和结构化的规划路径。从梳理关键目标,到明确相关利益人,再到规划精准的行为链条,整个过程帮助构建稳健且富有适应性的策略体系。独自实践影响映射既是一种自我反思的修炼,也是提升目标导向执行力的有效路径。随着时间的推移和不断的迭代完善,个人将能够构建更加深刻的战略认知,推动项目达到预期的长远价值。 对于任何寻求提升决策质量和项目成果的专业人士而言,不妨尝试将影响映射融入日常工作节奏。

无论是产品设计、业务规划还是技术架构,影响映射都能提供一清晰的视野,确保行动不偏离核心目标,为最终成功奠定坚实基础。面对复杂多变的挑战,独自进行影响映射是一条理智且创造性的探索之路,值得每一位认真思考战略落地的从业者细细品味和运用。