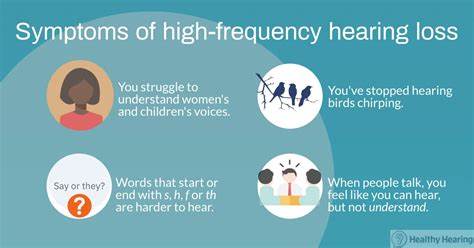

在音能悄然减退的时代,无法再体验音乐的美好、友人间的欢声笑语,让许多人倍感沮丧。随着年龄的增长,听力逐渐下降已成为一种常态,但我们不应对其掉以轻心,因为最近的研究显示,轻微的听力损失可能会显著增加患上痴呆症的风险。 许多人在年轻时可能未曾留意生活中的声音,在喧闹的音乐会上或是热闹的聚会中,耳朵难免受到过多噪声的刺激。当年少轻狂的音乐爱好者慢慢走入中年,耳朵的敏感度开始退却,听力问题便悄然而至。有些人可能会选择忽视这一现实,直到无法回避的时刻到来,听力的进一步恶化常常引发一系列复杂的情绪和社交问题。 不久前,英国一项研究指出,听力损失不仅影响日常沟通,还对大脑健康构成威胁。

世界卫生组织的数据显示,预计到65岁时,60%的人将经历某种形式的听力损失。研究表明,未得到妥善处理的听力问题可以导致社交孤立,从而增加35%的痴呆风险。研究团队强调,社交互动是认知刺激的最佳形式,听力障碍者由于错失与他人的交流,可能导致大脑逐渐萎缩。 听力下降的过程往往是渐进的,很多人可能在听力受到影响之前并未完全意识到。再加上对于配戴助听器的刻板印象,使得一些人感到羞耻或沮丧。其实,助听器并不是“老年人的专属”,而是生活的一个重要工具。

早在十年前,当我第一次被建议使用NHS的助听器时,我心中充满了抗拒和恐惧。我无法忍受人们会认为我变老了。于是,我选择了以旁听的方式应付周围人的交流,直至听力严重恶化,才不得不寻求帮助。 回想起那个漫长的等待助听器的过程,我感到非常煎熬。在等待期间,我开始进入了一个自我隔离的状态,无法跟同事们进行正常的沟通。参加社交聚会时,耳边传来的嘈杂声让我心力交瘁。

一场场无法参与的对话让我经历了比耳朵沉重得多的心理负担。面对着朋友和陌生人的调侃,我愈加感到无奈。 然而,随着时间的推移,寻找解决方案成为我当务之急。助听器的使用并不是一个立竿见影的方式,与佩戴眼镜的直观效果截然不同,但它无疑是帮助我们恢复交流的重要途径。因此,面对适度的羞耻感和强烈的求助欲,最终我还是毅然决定踏出这一步。 在正式配戴助听器的过程中,我的脑海中浮现出许多新的感受。

开始的几天,耳朵里仿佛塞着两颗小石头,听觉的世界似乎也变得奇异且混乱。然而,随着时间的推移,我逐渐适应了它们。耳机的调节和智能手机应用让我可以掌控周围环境的声音,使得我不再被混淆的声响左右。 尽管最初的适应过程充满挑战,但我意识到这种努力是值得的。逐渐恢复的听力让我能够重新参与到热闹的聚会中,享受那些曾经熟悉的讨论与欢笑。在这个过程中,我学会了将助听器视作“耳号角”,这不仅让我的生活变得轻松,也改变了我对听力的态度——那里没有羞耻,只有生活的必要。

随着对助听器的适应,耳边的声音逐渐清晰,曾经隐秘的嗓音与生活的小细节重现眼前。如今,社交场合中的我重新焕发出自信,享受着说话的乐趣和交流的愉悦。这一切都源于我克服了对助听器偏见,选择直面聆听这一过程的决策。 听力下降带来的影响不仅仅是日常生活的困扰,更关乎个人的认知健康。通过更积极的社交互动与认知刺激,我们可以帮助大脑保持活力,减缓衰老的速度。因此,面对听力的减退,寻求帮助、积极应对是确保我们大脑健康的重要一环。

在这个瞬息万变的时代,科学技术的发展一方面为我们的听力问题提供了新途径,另一方面更迫使我们重新审视有关听力的社会观念。助听器的普及和对待听力损失的态度转变,势必将为更多面临听力困扰的人们提供希望。 综上所述,听力下降不再是孤独的旅程,亲友间的支持、专业的帮助以及对现代辅助设备的接受,将成就生活的美好。让我们鼓起勇气,迎向聆听的未来,让每一个声音、每一次交流都成为我们生活中的珍贵瞬间。