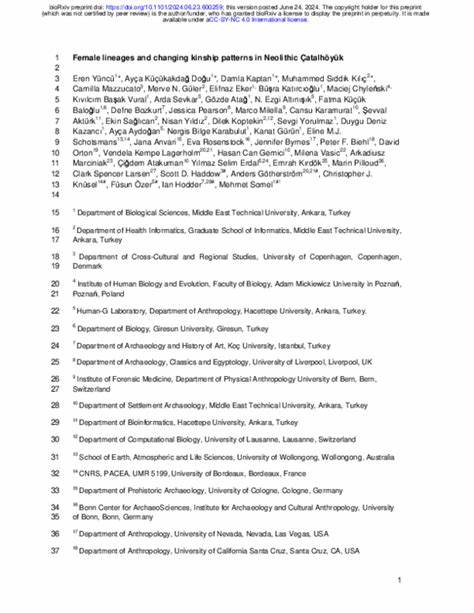

人工智能(AI)作为当代科技的前沿领域,正以前所未有的速度改变着我们的工作和生活方式。尽管众多企业CEO在公开场合强调,AI仅仅是辅助提升员工效率的工具,但细究其内部的战略部署和员工沟通,却能发现一个不可忽视的现实:许多岗位正面临被人工智能替代的危险。本文将深入探讨这一现象背后的真相,解析知名企业领袖们在内部文件和投资者通讯中传递出的隐晦信息,以及这种转变对未来就业市场的深远影响。 当代企业面临的竞争压力极大,如何在追求效率和降低成本之间找到平衡点,成为 CEO 们快速转向人工智能技术的主要动因。以亚马逊为例,CEO Andy Jassy 曾明确表示,随着公司广泛部署生成式AI和智能代理,部分职位将被削减,公司整体人数会相应减少,这种变化将在未来几年内逐步显现。这样的声明充满克制,却在潜台词中传递出对大规模裁员的预告。

另一家知名企业多邻国(Duolingo)的CEO Luis von Ahn更为直白,他在公开发布的备忘录中指出,员工扩充将严格以无法被AI自动化替代的岗位为前提,从而表明公司期待借助AI极大缩减人力资源需求。Shopify创始人Tobi Lütke也在社交平台上呼吁管理团队思考:如果AI已经成为团队成员,现有人力资源是否还具有不可替代性。 这些来自顶层的声音,勾勒出一个清晰的趋势:AI正在不仅仅作为生产力提升的“加速器”,更是实质性地替代人工工作,甚至影响着招聘计划和未来人员配置。一些大型科技企业已经公布了相关裁员计划。例如,Salesforce在表明AI已完成公司一半工作任务后,宣布裁员超千人;金融科技公司Klarna透露,依靠AI技术其员工规模已减少了约四成。 这不仅仅是单一企业的调整,而是一个更广泛的市场转型现象。

AI技术特别是“推理模型”的突破,使得人工智能不再局限于简单搜索和数据归纳,而能够完成涉及复杂多步骤思考的高级任务。这种能力的提升,使得AI以接近乃至超过持有博士学位专家的水平参与到诸如银行金融分析、保险、法律服务乃至新闻报道等传统高知识密集型行业。多名业内知情人士透露,他们所在的AI实验室正在努力训练能够替代各种“知识工作”的模型,这直接说明虚拟员工的概念已经成为现实,只是技术还需打磨与完善。 在这个过程中,财富500强及其内部员工们的处境令人担忧。2024年,全球科技领域内超过500家公司裁员人数高达15万以上,2025年上半年裁员速度更为迅猛。尽管在全球宽松甚至经济繁荣的环境下,企业仍然大幅缩减员额,表明AI所导致的岗位替代已成为不可逆转的力量,违背了以往景气时员工数量增长的惯例。

相较于浮躁的媒体宣传,企业领导的内部文件和对投资者的沟通中才是最真实力量的体现。 此外,技术变革带来的不仅是岗位数量的减少,还有工作内容和岗位性质的根本性变化。AI应用让部分传统岗位职责被重构,人类员工更多地被要求从事高层次创新、判断及跨领域综合能力较强的工作,而重复性、规则明确且易于量化的任务则被机器所取代。这种趋势对普通劳动者提出了更高的技能和适应性要求,职场竞争变得更加激烈。 同时,随着企业内部推行AI技术,工作流程深度整合机器智能,人机协作模式也发生深刻变化。虽然AI在初期多以工具身份出现,协助人类决策和执行,但随着技术演进,其主动性和自主性逐渐加强,员工职位被调整甚至取代的现象随之增多。

一个企业的智能化程度,正在直接决定其人力资源结构的未来走向。 面对未来,不同国家和行业的应对策略亦不尽相同。一些发达国家开始考虑社会保障体系的改革,尝试建立普惠型的失业保障和再培训机制,以减轻技术替代带来的就业冲击。企业层面,也开始探索更合理的转型路径,希望通过人机结合创造新的职场价值,而非一味削减人员。 然而,现实是残酷的。技术的快速革新和竞争环境的激烈,促使企业优先考虑效率和利润,传统意义上的工作岗位难以完全保留。

职场个体面临“被替代”的焦虑愈发明显。与此同时,AI技术发展也催生了新型职位和新兴产业,但这些岗位往往门槛较高,难以完全缓解大规模失业的压力。 归根结底,人工智能是双刃剑。它能极大提升产业效率,推动技术进步,但对传统劳动市场的冲击无可避免。CEO们声称AI只是辅助工具,其实已无法掩盖技术对岗位结构重塑的力量。 普通员工应积极提升自身技能,掌握AI时代的新能力,增强跨领域综合素质。

而政策制定者也需要顺应变革,积极布局教育和社会保障体系,构建更具韧性的就业生态。只有人机融合的有效实施,才能打造未来可持续发展的职场环境。 总之,人工智能不仅是技术发展的必然产物,更是现代经济结构调整的核心驱动力。企业领导者面对既想维持公众信心,又不得不做出裁员决策的尴尬,提醒了我们不能轻信表面言辞,应该深入了解产业动态和内部信号。未来的职场,充满挑战,也将孕育无限可能。唯有认真对待AI的影响,积极准备变革,才能在这场新工业革命中立于不败之地。

。