近年来,随着人工智能技术的普及和简历制作工具的丰富,求职者们越来越善于打造“完美”的简历。大量精心修饰、关键词密集的简历铺天盖地而来,给企业招聘过程带来了前所未有的挑战。企业岗位空缺数量不变或增加,但求职简历的数量和质量却参差不齐,筛选时面对大量“履历光鲜”但实则能力未必匹配的应聘者,企业普遍感到棘手。招聘难,已经成为很多公司尤其是技术类企业的共性痛点。 求职者如何运用AI工具撰写简历、准备面试,虽然提高了应聘竞争力,却也无形中加剧了“信噪比”失衡。招聘者不得不在数百甚至数千份简历中寻求精准的识别方法,避免海量信息淹没真正合适的人才。

更令人苦恼的是,一旦进展到面试环节,不少应聘者难以进行深入、逻辑清晰的技术交流。面试过程中,许多回答往往停留在表面、充满流行词汇或套用AI生成的模板,缺乏真实经验与思考,这让招聘人员判断候选人能力时捉襟见肘。 对此,有招聘及技术负责人分享了他们的招聘经验与做法。部分企业选择转变策略,从拼简历和经验向考察候选人实际表达和逻辑展开。比如,有的团队特别重视候选人针对自身经验能否详细清晰地阐述,这一能力反映了其对工作的理解深度和自主学习能力。甚至有人建议,在不必纠结于招聘“资深”人才的前提下,可以大胆招攬“零经验”或者毕业不久的新人,通过设立学习期帮助其成长,降低招聘门槛的同时,挖掘潜力型人才。

另外,有经验的面试官提醒,在面试过程中切忌只“考记忆”,而是要考察问题解决思路和思辨能力。毕竟,项目或技术都可能因时间变化而淡忘,关键在于面试时评估候选人是否有良好的学习能力及技术思维。也有专家指出,理想的招聘流程应当分阶段,有效过滤信息并逐步加深对候选人真实能力的把握。初步筛选针对简历关键词匹配,接着进行短暂电话沟通确认简历的真实性和应聘者沟通能力。通过技术面试和项目挑战深入探究技术能力与文化契合度。更重要的是,对候选人的最终判断不仅看技术代码的好坏,更要观察候选人能否就自己的设计和代码决策进行合理说明。

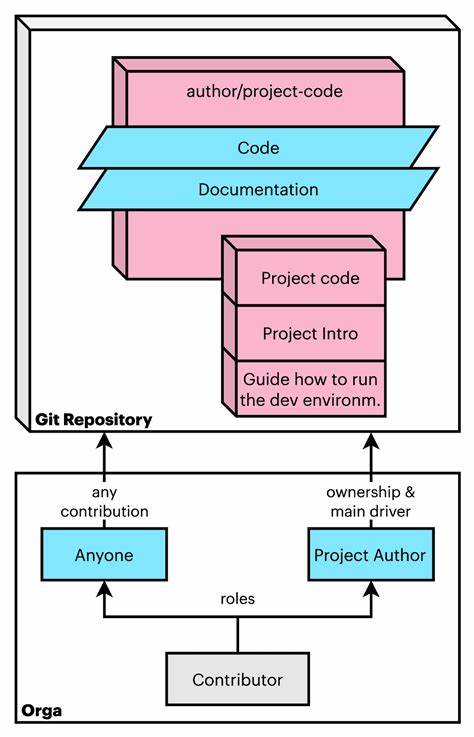

许多受访招聘者强调,招聘不仅是企业的单向选择过程,更是双方互动的双向交流。给候选人及时、具体的反馈,不仅展示出公司的专业与尊重,也有助于树立良好的雇主形象,长远看对吸引优秀人才意义重大。尽管对招聘者来说,时间和精力成本高昂,持续优化沟通与反馈机制依然是提升招聘成功率不可忽视的一环。 除了流程设计与沟通技巧,招聘方式的多样化也成为趋势。借助个人推荐、校园实习转正、行业社群和开源项目等多渠道发掘潜力人才,可以有效降低对海量简历依赖,提高招聘命中率。尤其对于技术岗位而言,观察候选人在社区的活跃度和真实项目贡献,是筛选中宝贵的参考指标。

此外,优化招聘职位描述和岗位需求的撰写同样重要。明确岗位职责、技能要求与团队文化期望,能吸引真正契合的应聘者,同时帮助求职者准确评估自身匹配度,减少无效申请。针对岗位意义与预期贡献做出清晰阐述,也展现出企业的诚意与专业度。 在互联网和技术快速变革的时代,招聘的挑战将更加复杂和多样。企业除了传统技能评估,也需要关注候选人的适应能力、学习能力及创新精神。过度依赖技能测试或死记硬背,往往忽略了人才的潜能和综合素养,反而错失具备成长空间的宝贵人才。

人工智能虽然带来了制作简历和面试准备的便利,但也加剧了人为能力的辨识难度。对此,招聘团队要不断调整策略,结合人工判断与技术工具,发挥各自优势,实现面试过程的真实性和高效性。筛选不仅是对简历的筛查,更是对人品、职业态度和团队契合度的把关。 总体来看,破解招聘难题,核心仍在于人。公司需要构建科学、严谨且人性化的招聘流程,面试官要具备敏锐的观察力和判断力,与求职者进行真正有效的双向对话。只有这样,企业才能在激烈的人才竞争中脱颖而出,找到真正适合岗位需求和团队文化的“对的人”,推动组织的长期发展与创新。

未来的招聘趋势或许会更加注重候选人全方位的能力与发展潜力,借助更加智能化的评估工具和数据反馈,实现招聘决策的科学化与透明化。与此同时,对人才培养的重视也是企业价值链中的重要一环。招聘不是万能钥匙,但科学的招聘流程与持续的人才发展战略组合,才能真正提升企业的人力资源竞争力。 在招聘之路上,或许没有一劳永逸的万能方法,唯有不断尝试与总结,保持开放和包容的态度,才能在这场“求贤若渴”的竞争中不断前进。企业与求职者需要彼此理解,摒弃套路和浮华,让招聘回归本质——寻找匹配的人,共同创造价值。