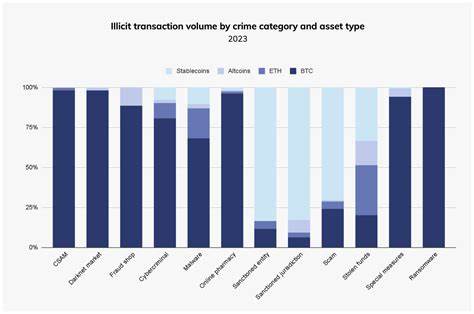

随着区块链技术和加密货币的兴起,稳定币因其价格相对稳定且便于交易的特性,成为数字资产市场中的重要组成部分。然而,金融行动特别工作组(FATF)近日发布的报告显示,稳定币目前已成为链上非法活动的主要工具,成为洗钱、诈骗等犯罪行为频繁利用的载体。这一现象引发了全球监管机构的高度关注,也对未来的数字资产监管提出了严峻挑战。 稳定币本质上是与传统法币如美元、欧元等挂钩的数字资产,其目的在于减少加密货币市场中价格波动带来的风险,为用户提供类似法币的稳定价值媒介。近年来,随着各大稳定币发行规模和市场接受度的不断提升,相关市场总市值首次突破2500亿美元大关。然而,繁荣背后隐藏的风险逐渐浮现,尤其是在链上非法活动领域,稳定币的匿名性和便捷性成为不法分子进行资金转移和洗钱操作的利器。

根据FATF估计,仅2024年,涉及欺诈和诈骗的违法链上活动规模已达到约510亿美元,稳定币占据了绝大多数比例。这一数字远超以往任何一年,显示出稳定币生态系统中的非法资金流动规模之庞大。报告特别指出,稳定币的普及和跨境转移特点,加剧了洗钱及恐怖融资风险,尤其是在不同监管环境和政策不一致的多国间更为明显。这种跨境异构监管格局为犯罪分子利用监管漏洞进行资金转移提供了便利条件。 在应对上述风险上,FATF强调了“旅行规则”(travel rule)的重要性。旅行规则要求虚拟资产服务提供商(VASP)在进行跨境转账时,必须共享付款发起人与接收方的身份信息,以便追踪资金来源及流向。

该规则的执行对于提高链上交易透明度、及时发现和阻断非法资金流动具有关键作用。尽管目前已有99个国家和地区立法或正在推进相关法规的实施,但在实际操作中仍面临诸多困难,如如何准确识别自然人与法人,以及技术层面的合规对接等问题。 加密货币AML(反洗钱)专家Notabene在其报告中指出,大多数加密货币公司正加速推进旅行规则的合规进程,约90%的虚拟资产服务提供商预计将在2025年年中全面符合该规则,到年底则全部实现合规。这显示出市场参与者对风险防控的重视程度日益提升,但也反映出监管与技术适应之间存在一定的时间差和挑战。 稳定币的监管难题不仅源于其技术属性,更与全球不同司法辖区的政策差异密切相关。部分国家对加密资产采取开放态度,积极推动市场创新与发展;而部分国家则侧重于严格控制以防范金融犯罪和维护金融稳定。

这种“监管碎片化”使得稳定币监管体系难以形成统一协调的国际框架,犯罪分子正是利用这一点,通过跨境转账和分散交易实现资金隐匿和转移。FATF作为国际反洗钱组织,呼吁全球监管机构加强合作,推动统一的监管标准和执法机制,降低漏洞和合规成本。 此外,稳定币的合法使用场景不断扩展,涵盖日常支付、跨境汇款、去中心化金融(DeFi)以及数字资产抵押等领域。其便利性带来的用户基数激增,也导致不法分子伺机渗透。诈骗手段如钓鱼攻击、虚假投资平台、资金池挪用等纷纷出现并与稳定币交织。这使得监管部门不仅要监控大额资金流动,更需关注链上数据的实时分析,以及提高用户教育和风险预警的能力,以构建更为稳健的生态环境。

当前监管趋势显示,除了旅行规则合规外,多国正在探索创建更加透明且具备追踪能力的技术基础设施。例如,结合区块链分析工具、人工智能监控系统和跨机构信息共享平台,实现对链上异常行为的高效识别。同时,推动强化虚拟资产服务提供商的尽职调查义务,要求其严格审查客户身份,防止匿名账户和洗钱链条的形成。 未来,稳定币市场发展仍存巨大潜力,但必须警惕其被滥用的风险。监管机构、技术公司、行业组织与用户需形成合力,通过制定切实有效的政策、技术手段以及合规标准,共同防范非法链上活动扩散。尤其是在国际合作层面,应推动多边协议,促进监管信息共享和执法协作,破解不同法域之间的监管鸿沟。

总的来看,稳定币作为新兴数字资产工具,在推动全球金融数字化转型中扮演重要角色。但其同时也暴露出链上非法活动趋向复杂化、规模化的态势。FATF的最新报告为全球数字资产监管提供了重要参考和警示,提醒各方在享受创新红利的同时,需提升风险防控能力,共建安全透明的加密金融环境。只有这样,才能真正实现技术进步与金融安全的协同发展,推动数字经济健康可持续成长。