人工智能技术近年来取得了飞速发展,然而大多数领先的人工智能平台仍然以中心化、封闭的方式运行,模型参数不公开、数据管道受限、决策过程缺乏透明度。这种中心化控制不仅限制了人工智能的普惠性,还引发了偏见决策、隐私泄露和滥用风险。与此同时,公众对人工智能治理的呼声日益高涨,越来越多的声音呼吁打破中心化壁垒,实现智能的民主化与本地化。在这样的背景下,去中心化人工智能(Decentralized AI,简称DeAI)应运而生,并被视为智能领域的又一次文艺复兴,开启了智能未来新篇章。 历史上,十五世纪中叶古登堡发明活字印刷术,瓦解了文字知识的垄断局面,使得普通大众得以获取和传播信息,推动了文化与科技的广泛发展。如今,去中心化人工智能正以类似的方式,打破传统AI平台对智能资源的垄断,赋予全球社区自主构建、定制和治理AI的能力。

DeAI推动智能不再局限于大型科技巨头,而是成为人人可参与的基础设施。 去中心化AI的核心在于消除对单一平台和中心化服务器的依赖。通过开源模型的共享、区块链等去中心化技术的结合,AI模型参数、数据集以及训练流程变得透明且可验证。开发者和社区成员可以在本地或边缘设备运行AI模型,对其进行微调以适应具体的地域语言和业务需求,无需依赖昂贵的商业授权,也避免因网络不稳定导致的连通性问题。这不仅降低了AI使用门槛,也增强了模型的多样性和包容性,避免了中心化系统普遍存在的单一视角带来的偏见。 目前,去中心化人工智能已在全球多个领域展现出颠覆性应用价值。

在印度,农民正使用基于本地方言训练的语音助手进行农作物周期规划,提升了农业决策的科学性和精准度。在非洲塞拉利昂,教师们通过低数据量的消息应用使用AI聊天机器人获得实时教学支持,以较传统网络搜索更准确且节省成本的方式辅助教学。在危地马拉偏远农村,助产士采用基于AI的智能手机应用进行产妇胎儿健康的实时监测,有效改善了缺乏医疗资源地区的孕产妇护理质量。这些项目由底层用户和社区主导设计,彰显了去中心化AI推动科技普惠的力量,将技术红利传递给此前被忽视的群体。 随着开发工具的不断完善,构建AI智能体变得更加简单直观。无论是非专业用户,借助图形化界面即可设计功能完善的智能代理,还是技术开发者通过代码进行定制化模型训练,门槛大幅降低。

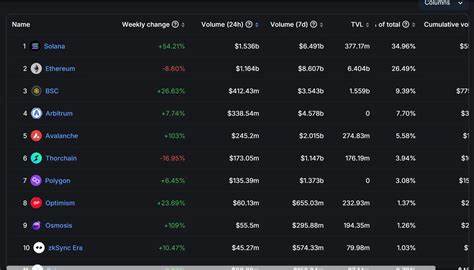

此现象为多元化智能应用的爆发奠定了坚实基础,极大丰富了AI生态的创新活力。同时,商业领域亦见诸多尝试。零售商利用本地交易数据训练小规模模型优化供应链管理,企业部门定制开源权重模型以满足特定内部需求。DappRadar数据显示,去中心化AI应用市场正在迅速扩张,有望在Web3领域的金融去中心化(DeFi)与游戏产业之后,成为下一个重要赛道。 去中心化人工智能不仅仅是技术变革,更是一场推动社会结构和治理模式变迁的革命。其背后蕴含的思想是智能权力的分散与民主化,促使技术开发不再局限于硅谷的高墙之内,而是遍布全球、融入本土文化和需求。

这种开放透明的系统有助于社区监督,开源模型的可检验性保证了伦理标准与安全协议可按需迭代和演进,避免了单一公司价值观的强加,促进了多元价值的表达。 去中心化AI的发展也引发了新的意识形态讨论。一方代表中心化路线的声音以人工智能安全和风险控制为出发点,主张在高度管控环境中谨慎推进,以确保AGI(通用人工智能)的安全可控。另一方则强调开放合作与多源智能生态,担忧中心化发展将限制视野,强化少数群体的认知偏见,反对将智能垄断视为发展的唯一路径。这场分歧不仅关涉技术选择,也关乎未来社会如何定义智能的公平与包容。 展望未来,去中心化人工智能有望实现智能从“被构建”向“共建共享”的转变,使得智慧不仅停留在少数掌握技术和资本的公司手中,而是深入到教育、医疗、农业、金融等多个基层领域。

公众参与的增加将催生更具弹性、适应性强且更贴近实际需求的智能系统,为全球社会带来前所未有的包容性创新红利。 为了充分释放去中心化AI的潜能,必须加大对其底层基础设施的投入,推动本地项目的实践落地,同时打造更多易于使用且高度透明的智能开发工具。相关政策制定者和公共机构也应积极拥抱这一趋势,参与生态建设,保障技术普惠与伦理规范并进。只有这样,去中心化AI才能真正成为新一轮智能文艺复兴的中坚力量,将智能的构建权力普及至全球每一个角落。 总的来看,去中心化人工智能的兴起预示着一个更民主化、更开放和更具多样性的智能时代的到来。就如同古登堡的印刷术使得古今知识触手可及一样,DeAI将实现智能的全民共享,让智慧成为通向未来的自由之钥。

今后的智能世界不再仅是科技巨头的专属领地,而是由全球用户共同构建的文化与技术新大陆,赋予每个人思考、计算和创新的权利,让智能真正成为全人类的资产。