在当今快速发展的信息技术时代,人们往往关注最新硬件和最先进软件的性能表现,却很少思考曾经诞生于计算机发展的早期阶段的技术到底还有多少生命力。近期,一位资深软件工程师将SAP系统中的矢量数据库ZVDB成功地移植到一款1976年发布的Z80处理器上,并惊喜地发现性能并不逊色太多。这一实验不仅唤起了对经典计算技术的怀念,更验证了底层优化思维在现代计算中的持久价值。1950年代至1970年代,计算机领域正处于硬件快速演进和软件初创的阶段。与今天的机器相比,那个时代的CPU处理速度极其有限,内存资源稀缺且价格昂贵,浮点运算更是奢侈的功能。基于这些制约条件,程序员们必须精打细算,采用诸多极致节约计算和存储资源的技巧。

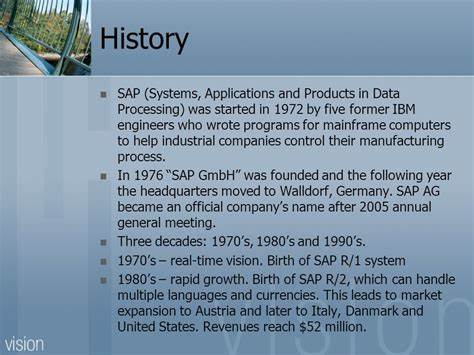

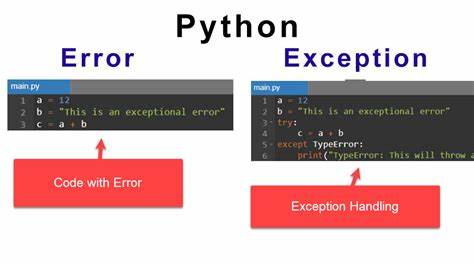

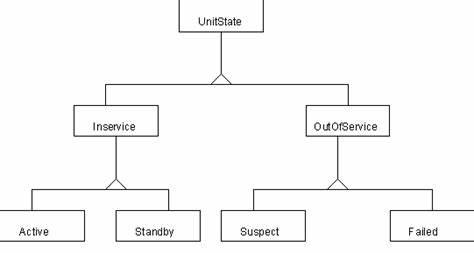

Z80处理器正是在这样的历史背景下诞生,于1976年发布,之后广泛应用于包括ZX Spectrum等著名计算机。与此同时,SAP的专用脚本语言ABAP于1983年面世,设计之初同样注重有限资源的高效利用。虽然ABAP的诞生晚于Z80几年,但两者的设计理念和实践都是由极其有限的硬件资源驱动,对内存访问、计算次数进行了严苛的限制。软件工程师十几年前设计的ZVDB矢量数据库,最初完全采用ABAP编写,但其中蕴含的许多优化技巧,明显汲取了Z80汇编语言中的经验。程序中大量采用预计算表、查表替代计算、循环展开、顺序访问内存等成熟技术,充分体现了Z80时代低级编程的思想。当他将该ABAP代码移植到真正的Z80汇编语言后,关联代码几乎无需修改,证明了设计思维的高度契合。

这段实验代码在现代硬件上执行,完成一次复杂的点积运算大约只需10到20毫秒,即便运行在Z80这类低频率硬件平台,也只会慢上3到6倍,这样的效率差距在考虑到时钟频率提升近千倍的前提下,可谓极限优化的体现。为什么诸多1970年代遗留下来的技术在如今依然能发挥巨大作用?其根本在于计算机设计的本质并无根本改变。虽然硬件性能日新月异,但计算机访问内存的延迟、计算资源的利用率,仍是软件优化的关键制高点。查表操作通常远快于复杂计算,顺序访问数据明显优于随机访存,位运算依旧是硬件自然支持的最快指令,预计算策略大幅降低运行时的计算负荷。这些基本的性能规律,跨越了几十年,是软件性能优化不变的真理。Z80教会了程序员如何最大限度地压榨每个CPU周期,而这些宝贵经验同样适用于当下的ABAP虚拟机以及现代数据库引擎。

现代的HANA数据库利用列式存储和并行计算,实际上也在依赖顺序访问和缓存友好的访问模式,精准体现出Z80时代编程思路的传承。更有趣的是,这位工程师展望未来,将ZVDB移植至HANA AMDP(高级数据处理)环境时,预期能够利用HANA本身的高度并行和向量化硬件加速能力,进一步放大基于查表和数据局部性的优化效果。以往认为的老旧技术、过时的硬件架构在全新的环境中焕发出了持久生命力,赋予我们更多思考如何从根本理解系统性能的视角。无论是昔日的Z80汇编,还是今天的ABAP甚至现代数据库管理系统,理解底层对内存、缓存、指令集等资源的限制,是实现极致性能的命门。简单来说,对于开发者而言,历史是最好的老师。40年前编写的程序和优化技巧并非仅仅是怀旧产物,而是性能设计的核心原则,是不变的规则。

它们之所以经久流传,在于计算机的思维方式始终如一。每一个时钟周期依旧宝贵,每个内存访问依然影响成败,而每一笔计算都需精心权衡。我们不应该完全被新技术的喧嚣迷惑,而忽视了那些被时间验证的智慧。将SAP中包含的ZVDB从抽象的高级语言重新映射到Z80汇编语言,不仅是一个代码转换的过程,更是一次回归本质的学习。它帮助我们看清现代系统和经典系统之间的内在联系,也督促我们借鉴过去经验,指导未来开发。总之,1976年的Z80处理器和1983年的ABAP即便在2025年这样的时代环境下依然具有现实意义,主要是因为软件优化的基础原则从未改变。

程序员们始终需要关注内存访问模式、利用数据局部性、减少计算冗余以及提升指令执行效率。通过实践证明,历史上的经典优化不仅能够移植,还能够以令人惊艳的效率运行在不同年代的硬件平台上。软件开发者可以从中汲取灵感,结合现代并行计算和硬件加速技术,打造既高效又可靠的系统,为今后的信息技术进步提供坚实的基础和启示。