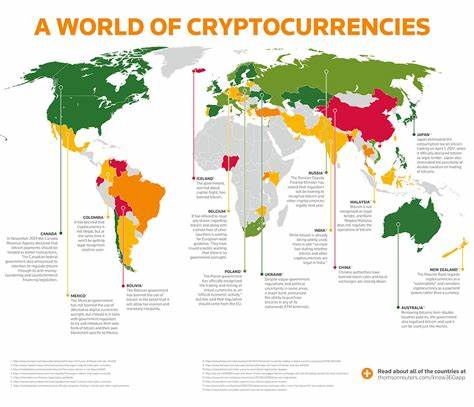

在全球金融体系面临变革的时刻,加密货币的合法地位问题再次成为各国政府和金融监管机构热议的话题。近期,中国官方媒体《ThePrint》报道,多个主要监管机构向G20各国发出了明确的信号:加密货币不应被视为法定货币。这一声明引发了广泛关注,也为全球加密货币的未来走向带来了新的思考。 众所周知,加密货币自诞生以来便声势浩大,尤其是在比特币、以太坊等数字资产价格飙升的背景下,加密货币的吸引力更是不可小觑。许多投资者奔赴这一新兴市场,期望通过投机获得可观的回报。然而,随着加密货币市场的不断扩大,风险问题尤为凸显。

许多国家的监管机构担心,加密货币的波动性、匿名性和缺乏监管的特性可能导致金融稳定性的问题,以及洗钱、逃税等违法行为的增加。 在G20峰会期间,全球多个重要的金融监管机构,包括国际货币基金组织(IMF)和世界银行等,纷纷强调了谨慎对待加密货币的重要性。它们提出,加密货币的本质与传统货币截然不同,不能承担法定货币的职能。法定货币通常需要具备稳定的价值、广泛的接受度和政府的支持,而加密货币则由于其高度的波动性和市场信心的变化,难以满足这些基本要求。 此外,加密货币的去中心化特征使得各国政府在税收和货币政策方面的掌控力受到削弱。许多国家通过法定货币的管理,调控经济发展和促进社会稳定。

而加密货币的流通规则往往脱离了国家的监管框架,使得政府在经济政策的制定和实施中面临更多的不确定性。这些因素促使监管机构一致认为,将加密货币合法化为法定货币并不明智。 在这样的背景下,各国正在采取多种措施来应对加密货币带来的挑战。一方面,部分国家选择加强监管,加大对交易所和交易活动的控制,旨在保护投资者和维护金融稳定。例如,中国此前已经实行了严格的加密货币交易禁令,禁止ICO(首次代币发行)以及境内的加密货币交易。这一政策不仅是为了防范金融风险,也是要维护国家的金融秩序。

另一方面,也有个别国家对加密货币持开放态度,试图通过合法化和监管引导这一新兴市场的发展。例如,萨尔瓦多成为全球首个将比特币作为法定货币的国家。然而,这一政策的实施并未带来预期的效果,反而引发了经济的不稳定及国际社会的质疑。通过这种极端的尝试,萨尔瓦多在一定程度上暴露出加密货币作为法定货币的弊端,也为其他国家提供了重要的借鉴。 与此同时,随着技术的不断进步,监管机构也在不断探索适合加密货币发展的监管框架。例如,国际清算银行(BIS)近期发布了一份关于数字货币的报告,提出了数字货币与传统货币之间的界定以及未来可能的监管方向。

这些探索强调了监管的必要性,而非完全取缔,加之数字货币的迅猛发展,既给监管带来了挑战,也提供了机遇。 此外,加密货币背后的区块链技术,仍然被视为未来金融的发展方向之一。许多国家正在积极研究如何将区块链技术应用于金融服务、供应链管理等各个领域,借此提升效率和透明度。然而,技术的应用需要在合法、合规的框架下进行,而不是在缺乏监管的环境中随意扩张。 综上所述,加密货币是否应被视为法定货币的问题并非一成不变,而是随着技术的进步、市场的发展及国际形势的变化而不断演变。当前,监管机构对加密货币持审慎态度的呼声日益高涨,这不仅是为了保障金融安全,也是为了维护经济的稳定与发展。

G20国家在此问题上的共识,将有望为全球范围内的加密货币监管提供重要的指引和参考。 未来,加密货币的发展或将继续伴随着争议与挑战,然而,各国政府和监管机构要在保护消费者和积极推动技术创新之间找到一个平衡点,才能在这一新兴领域赢得主动权。伴随这一进程,公众对于加密货币的认知也将不断加深,只有在透明和合规的环境中,加密货币方能实现其真正的价值和潜力。