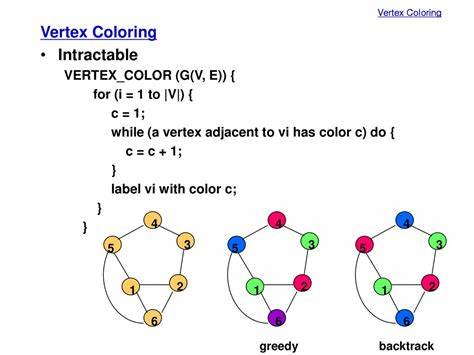

图顶点三着色问题作为计算机科学中著名的组合优化问题之一,长期以来一直备受学术界关注。所谓图顶点三着色,即要求对一个无向图的每个顶点赋予三种颜色中的一种,使得任何两个相邻顶点颜色都不相同。从直观层面来看,这一问题似乎简单且易于理解,但在计算复杂性理论中,它展示了极高的难度,正式被归类为NP完全问题(NPC)。本文将从非正式证明的视角出发,深入解析图顶点三着色问题的计算难点,阐述其如何与其他经典NPC问题相关联,及其重要性为何不容忽视。 首先,需要理解NP完全性这个概念。NP问题指的是“非确定性多项式时间”问题类,简单来说,是指那些能够在多项式时间内验证给定解是否正确的问题。

NP完全问题是这一类中的典型代表,它们具有两个关键特征:一方面自身属于NP类问题,即验证解答可以高效完成;另一方面,所有NP问题都能通过多项式时间归约转换为这些问题,因此它们是NP问题中最具代表性和代表性的问题。证明一个问题是NP完全,通常意味着该问题既困难又重要,因为它的求解效率直接影响众多其他NP问题的求解效率。 图顶点三着色问题的NP完全首次由图灵奖得主理查德·卡普在1972年提出。卡普设计了一套巧妙的多项式时间归约,展现了如何从另一个已知的NP完全问题——布尔可满足性问题(SAT)转换成图三着色问题。这种归约不仅说明了图三着色的计算难度,还揭示了两个问题在计算本质上的等价性。尽管卡普的证明详细而严谨,但对于许多非专业读者而言,理解其中每一个归约步骤都具有挑战性,因此存在对非正式说明和直观理解的需求。

近年来,随着计算复杂性理论的深入发展,社区里对非正式但完整的图顶点三着色的NPC证明的兴趣有所增长。非正式证明强调的是以直观、易懂的叙述方式,结合具体实例和关键思想,帮助更多人建立对问题计算复杂性的认知,而不拘泥于形式化的推导和严密的数学符号。通过这种方式,学习者和研究者可以更快地捕捉核心观念,从而在实践中更好地识别和处理类似问题。 直观来说,图三着色问题之所以难解,是因为它涉及对图中大量顶点进行组合分配颜色,且颜色分配需要满足严格的邻接约束。随着图的复杂度和规模增长,可能的颜色分配组合呈指数级爆炸,传统算法难以在合理时间内找到有效解。这一特点与其他NP完全问题类似,例如SAT中的变量赋值组合和装箱问题的物品排列等,反映出一种普遍的计算壁垒。

在非正式证明思路中,常用的策略是通过构造巧妙的“ gadget ”,将已知NP完全问题的解答映射到图顶点三着色的颜色分配。以SAT问题为例,通过设计特定的子图结构,能够模拟布尔变量的真值取值以及逻辑运算的约束关系。每个变量和子句被转换成图中的顶点集合和连接边,而合法三着色方案对应了SAT的满足赋值。这样的构造既富有创造性,也让人直观感受到三着色问题与SAT问题的紧密结合,从而非正式地证明了前者具备同样的计算硬度。 此外,探讨图顶点三着色问题的NPC地位,也促使研究者探索其在实际应用中的潜在影响。例如在图像处理、网络设计、资源分配等场景中,三着色问题作为约束满足的模型,指导优化方案的设计。

认识其计算难度,可以帮助工程师合理预估问题规模与求解方法的匹配度,避免陷入不可承受的计算耗时。同时,推动近似算法和启发式方法的发展,更加贴近现实应用需求。 近年来,有关图顶点三着色的计算复杂性讨论常常伴随着公开网络社区的热烈交流。以Hacker News为例,讨论集中在如何以非正式语言撰写清晰易懂的NPC证明文稿,并了解是否存在广泛读者愿意关注这方面内容。一方面,非专业读者渴望知识普及与易懂解释;另一方面,专业人士则期待创新阐释和教学素材。这种互动推动了知识传播和理论普及,提高了图论和计算复杂领域的整体认知水平。

总结而言,图顶点三着色问题不仅在理论计算机科学中占有重要地位,其NP完全性的证明激发了广泛的探讨与研究兴趣。非正式证明方法作为理论与大众理解之间的桥梁,扮演着关键角色。对这类证明的讨论,有助于树立计算复杂性的基础认知,促进学术界与业界的知识交流,也为相关领域科研工作提供理论支持。未来,随着算法理论和计算实践的进一步融合,关于图三着色问题的研究将继续深化,为解决复杂计算挑战打开更多可能性。