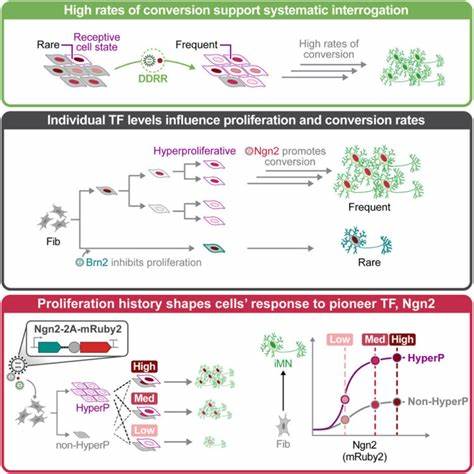

在现代生物医学领域,细胞重编程技术的迅猛发展为各种神经系统疾病的治疗带来了前所未有的可能性。麻省理工学院(MIT)研究人员近期研发出一种全新的高效方法,将皮肤细胞直接转化为神经元,彻底跳过传统技术中必需的诱导多能干细胞(iPSC)阶段。这一突破不仅节约了宝贵的时间,还大幅提高了神经元的产生效率,为未来细胞治疗应用提供了坚实基础。传统的细胞转化方法通常要求首先将皮肤细胞转变为多能干细胞,再逐步分化成神经元,这一过程不仅耗时长达数周甚至数月,而且转换效率通常较低,且大量细胞未能完全发育成熟。相比之下,MIT团队创新地采用了直接转换技术,通过精准的基因转录因子组合,成功将皮肤细胞转化为功能完善的运动神经元。具体来说,科学家们筛选出三种关键转录因子——NGN2、ISL1和LHX3,利用单一改造病毒载体同时导入三者,从而实现细胞内基因表达的最佳平衡。

此外,为促进皮肤细胞的增殖并为转化创造有利条件,研究团队引入了p53DD和HRAS突变基因。通过加速皮肤细胞分裂,他们显著提高了转化效率,造就了令人瞩目的神经元产出率,达到初始细胞近十一倍的数量。皮肤细胞在经历基因调控的增殖后,更易接受神经元特异基因的表达,实现了有效的“乘数效应”。这种优化后的直接转化过程,在小鼠细胞中能够在约两周内完成,大大缩短了治疗前的细胞制备时间。在人体细胞实验中,虽然效率相对较低,约为10%到30%,但依然较传统iPSC方法更为快捷,耗时约五周。最令人鼓舞的是,这些直接转化而来的运动神经元不仅在体外展现出成熟神经元的典型电生理特征,还能在体内成功植入并与宿主脑组织中的神经元形成功能性连接。

研究人员将这些神经元移植入小鼠大脑的纹状体,该区域负责运动控制等功能。经过两周的观察,移植细胞显示出良好的存活率和神经联接能力,进一步验证了其在神经系统修复中的潜力。这一切成果彰显了直接转化技术在治疗诸如脊髓损伤、运动神经元疾病及渐冻症(ALS)等神经退行性疾病中的广阔应用前景。目前,全球范围内已有多项基于诱导多能干细胞的神经元细胞疗法临床试验正在进行,但由于细胞生产周期长且产量有限,推广应用仍面临挑战。MIT团队所开发的直接转换方法则极大缓解了这些问题,为快速大量生产高质量神经元细胞提供了新途径。这个新方法的核心优势不仅在于速度和效率的提升,更在于工艺简化。

通过整合关键基因进入单一病毒载体中,为未来临床级细胞制备中的标准化和可控性奠定了基础。同时,研究团队指出培养条件、病毒载体选择以及细胞密度等因素也对最终转化效率起到关键作用,优化这些参数将推动技术向临床转化迈出更大步伐。细胞重编程领域的这一进展也引发了对细胞“记忆”与命运决策机制更深入的研究。细胞如何克服既有状态,转变成全新功能细胞,成为了解发育生物学和疾病机制的重要窗口。直接转化策略以其高效和定向的特点,为科学家研究细胞身份调控机制提供了有力工具。随着这一技术的不断完善,科学界和医疗界对未来个性化神经修复疗法的期望值正在稳步增长。

将患者自身皮肤细胞快速转化为健康功能神经元,进而进行移植修复,不仅能减少免疫排斥反应,还能极大提高治疗安全性和长期效果。结合同步发展的基因编辑、三维细胞培养和生物打印技术,未来细胞治疗领域有望实现真正意义上的定制化、现场化治疗方案。尽管目前仍存在诸如提升人类细胞转化效率、确保长效稳定性和功能整合等挑战,MIT这一研究成果无疑为走出实验室、进入临床提供了坚实的技术支撑。科学家们正积极推进动物模型的深入研究,从而验证这些直接转化神经元在脊髓损伤等多种疾病模型中的功能恢复能力和安全性。综上所述,皮肤细胞直接转化成神经元的技术革新代表了细胞治疗领域的一次重大飞跃,极大增强了治疗神经系统疾病的可行性和实用性。随着相关技术的成熟和产业化进程的推进,未来面对复杂神经疾病的细胞替代治疗将变得更加高效便捷,造福数以百万计的患者。

实现从皮肤到神经的精准转化,不仅推动了基础科学研究,更为再生医学和神经修复治疗开辟了崭新道路。