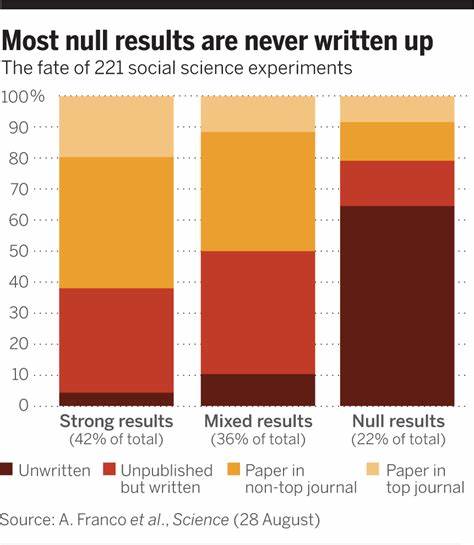

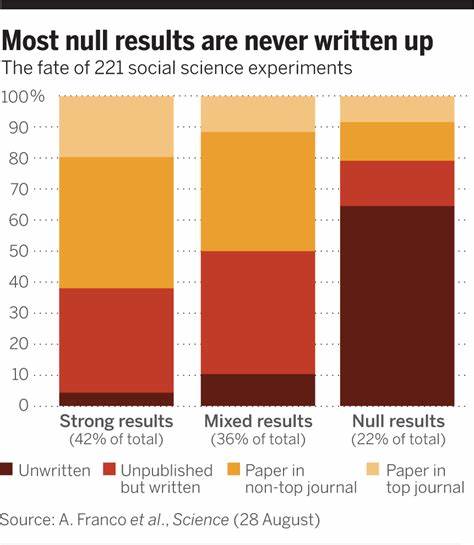

在科学研究的广袤天地中,发现新现象和取得积极成果往往是受到高度关注的焦点。然而,许多研究同样会产生所谓的“无效结果”,即实验未能支持假设或未观察到预期效应的情况。尽管这些无效结果对于科学共同体来说具有重要价值,能够防止研究重复、节约资源并推动理论修正,但相关数据显示,研究人员在发表此类结果时存在诸多困难和犹豫,导致这些信息往往被忽视或埋没。近年来,一项针对全球科研工作者的调查揭示了这一现象背后的深层原因,同时也指出了促进无效结果分享的潜在出路。 无效结果为何如此关键?科学进步依赖于信息的完整性和透明度。研究报告通常偏向发表积极发现,这种“发表偏倚”现象长期存在,造成科学文献中呈现出片面且有时误导的图景。

无效结果有助于揭示研究方向的边界,抵制重复无果的努力,提高研究设计的严谨性,并在理论推动和方法改进中扮演重要角色。通过系统地公开无效实验数据,科学界能够增强研究的可重复性,减少因信息缺失而导致的误判。同时,无效结果也推动着科学自省,促进科研人员对既有假设的重新评估以及发展更为完善的理论框架。 然而,尽管科学家普遍认可无效结果的价值,实践中却面临多重阻碍。首先,发表平台有限。主流高影响力期刊通常更偏好具有显著结果的论文,这种侧重正向发现的文化令无效结果难以获得关注。

许多研究者反映,尝试发表无效结果时遭遇评审意见苛刻或被直接拒稿的情况,这在一定程度上源自编辑和同行评审者对无效数据的传统偏见。其次,科研评价体系普遍强调发表数量和影响因子,对无效结果的认可度低下。研究者担心发表无效结果可能影响自身的声誉和晋升机会,甚至对未来的经费申请构成不利影响。正因如此,很多学者选择将无效数据束之高阁,或者仅在研讨会或内部报告中简要提及,而未将其系统整理对外公开。 此外,心理层面的因素也不容忽视。研究人员往往对实验失败和无效结果抱有负面情绪,担忧影响他人对其科研能力的评判。

这种“声誉风险”使得许多学者对公开无效数据望而却步。与此同时,部分科研机构和学术社区缺乏指导和支持机制,科学家难以获得合理的激励,也缺少合适的渠道去传播这类结果。有时,科研团队内部的文化也不鼓励开放分享失败经历,导致无效结果的存档不全且难以传播。 为促进无效结果的发表与利用,学界和出版界开始采取多种措施。首先,一些期刊专门设有“无效结果”或“负面结果”栏目,为相关研究提供发表平台,降低分享门槛。同行评审流程逐渐向数据质量和方法严谨性倾斜,而非仅依赖结果的显著性。

此外,开放获取和预印本平台的发展,为科研人员提供更灵活的数据发布途径,强化信息的即时共享。平台如Figshare、OSF等为无效数据资料提供存储和引用支持,方便其他研究者检索和利用。 科研评价体系的改革同样不可或缺。越来越多学术机构认识到科研质量与透明度的重要性,推动多元化评价指标,鼓励科研人员分享所有实验数据而非只关注正向发现。资助机构开始出台相关指南,要求项目报告纳入无效结果的说明,提升研究的真实性和可验证性。学术会议和工作坊也频繁举办分享无效结果的专题,帮助科研人员打破心理障碍,树立正确的科学观念。

提高科学家对无效结果意义的认知是推动变革的基石。通过教育和培训,增强科研人员的信心,使其明白发表非显著成果有助于构建科学的完整图景。鼓励跨学科合作和数据共享,形成支持无效结果的良好学术生态,也将大大改善目前的信息不对称问题。媒体和公众科学传播的合理引导,亦有助于改变对科研失败的刻板印象,建立对“失败是科学进步必经阶段”的社会认知。 总结来看,虽然科学界普遍认可无效结果的科学价值,但现实中的发表障碍依然存在。需要多方努力,包括出版机构、科研评价体系、资金支持政策以及科研文化的转变,才能保障这些宝贵数据得到应有的公开和利用。

只有实现科研信息的全面透明,科学知识体系才能更加坚实和可靠。未来,鼓励无效结果的传播不仅能提升科研效率,更有助于诞生更多基于真实数据的创新成果,推动人类知识走向新的高度。