近年来,全球科学界对科研成果的重复性问题愈加关注。重复性,即其他研究人员能够在相同条件下重复实验并获得相似结果,是科学方法的基石。然而,巴西近期开展的一项大规模重复性验证计划,令人震惊地发现,众多已发表的生物医学研究难以被复制,凸显了科研领域存在的信任危机与方法论困境。该项目由巴西联邦大学里约热内卢校区主导,汇聚了全国56个实验室和超过213位科学家,围绕细胞代谢、基因扩增和啮齿动物迷宫测试三种常用生物医学方法,随机选取和重复验证了近60篇1998年至2017年间发表的研究论文。重复性验证不仅仅是技术层面的模仿,更涉及严格的实验设计、数据处理及统计分析。令人遗憾的是,仅有不足半数的实验可被成功复制,而符合多项严格重复性标准的实验比例更低,只有21%的实验结果得到确认。

这些数据点燃了科研界对于实验效果膨胀的担忧,原始研究中观察到的效应大小平均比重复实验大60%,这表明科学文献中存在显著的效应夸大。项目协调者奥拉沃·博雷尔·阿马拉尔博士形象地比喻说,这次验证工作就像试图将数十支具有各自风格的独奏乐队,融合成一场和谐的交响乐,凸显了科学合作的复杂性与挑战。项目的开展正值全球新冠疫情肆虐之时,疫情带来的物流与人员协作难题,使得项目执行变得异常艰巨。即使在如此困难的背景下,团队依旧坚持科学精神,完成了多个实验的验证。此项研究不仅关注研究成果的复制,更创新地聚焦于方法本身——即挑选了三种在生物医学领域应用广泛、且巴西实验室普遍具备条件执行的实验技术,强调了从方法论层面对科学质量的把控。巴西重复性计划的揭示不仅仅是一个国家的问题,而是全人类生命科学研究面临的共同挑战。

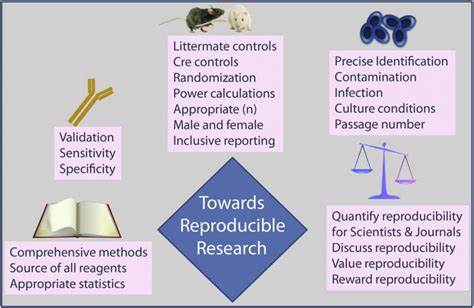

相似的重复性危机在美国、欧洲等地已有多次大型再现研究中暴露。然而,巴西这次的集中式、多学科的验证尝试,特别聚焦于实验方法,带来更多元化的视角和启示。科学家们普遍认为,复制难度的存在多方面原因混杂。除实验设计差异之外,科研压力、发表偏倚以及统计方法滥用等均可能导致结果失真。此外,学术界普遍对“正面”结果的偏好,促使数据被过度解释和选择性报告,进一步复杂化了重复性问题。此次巴西科学家呼吁,重视重复性问题应成为公共政策和高校科研管理的核心组成部分,通过资源投入、培训和学术文化转变,推动科学本质的自我净化。

具体措施包括加强实验设计标准化,鼓励数据公开和共享,以及建立评价体系更多基于研究质量而非结果亮度。现今,开放科学运动的兴起也为解决重复性危机提供了新契机。数据和方法的透明化,预注册机制,和同行复审的多样化尝试,有助于减少歧视性发表和报告偏差,促进科研诚信的提升。作为全球重要的发展中国家,巴西生物医学界的努力具有示范意义,为其他新兴科研国家提供经验借鉴。巴西的研究成果虽暴露问题,但也是积极变革的起点。科研不能仅满足于单点突破,更应关注长期稳健的验证和优化过程。

科学本质上是一种逐步澄清和修正的事业,重复性验证计划正是其中不可或缺的重要环节。未来,巴西科研界及国际合作伙伴有望共同设计更加严谨且跨域广泛的验证体系,推动生物医学研究质量全面提升,保障科学成果能真正服务于人类健康与福祉。总结来看,巴西的重复性计划的失败提醒我们,科学探索的每一步都需谨慎和求实,唯有不断检验与修正,科学才能持续进步和自我完善。在后疫情时代,科研诚信建设的必要性被提升到新的高度。全球科学共同体应携手合作,推动科研规范化,强化重复性验证,真正实现科学价值的最大化。