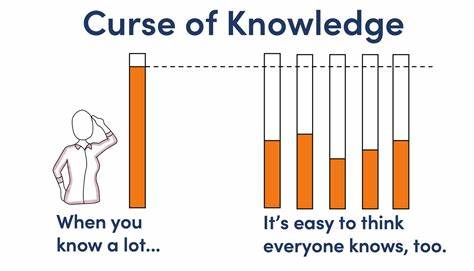

在软件开发的世界中,表面上的稳定和顺畅往往掩盖着不为人知的内部曲折。所谓“诅咒知识”是指那些被开发者们在项目构建过程中意外发现,却希望从未遇见过的技术隐患或设计缺陷。Immich,一个备受关注的开源项目,在其发展历程中积累了大量这样的“诅咒知识”,这些经验不仅反映了底层技术的复杂性,也为其他开发团队敲响了警钟。 Immich官方在其开发进程中详细记录了多条实战中遇到的技术难题,这些难题跨越了数据库、脚本语言、网络请求等多个领域。比如JavaScript中的setTimeout函数,看似简单却极具“诅咒”,在设定极短间隔时根本无法保证精确等待时间,这直接影响了用户体验和事件管理的准确性。此外,PostgreSQL数据库的某些关键词设计也极具挑战。

关键字USER既可以作为系统变量出现,也可作为表名使用,导致代码中语义混乱甚至错误。 更为棘手的是PostgreSQL中的RESET命令,开发者发现如果相应的扩展已被卸载,便无法重置其参数,这限制了数据库配置管理的灵活性。来自Zitadel系统的自定义脚本功能,则深陷其所使用的JavaScript引擎对正则表达式命名捕获组(regex named capture groups)支持不足的泥潭,影响了安全认证流程的复杂脚本编写。 微软的Entra身份认证服务支持PKCE(Proof Key for Code Exchange),这对提升OAuth安全性至关重要,但其OpenID发现文档中并未反映这一点,导致客户端误判功能可用性,影响集成体验。图像处理中的EXIF元数据也是问题多发区,图像尺寸信息和图像实际尺寸的不一致常常让裁剪和缩放功能失灵,影响视觉呈现。 YAML格式的数据序列化则因空白字符处理的不直观,严重制约了配置文件的编辑和自动化操作,尤其是在多环境部署时隐患巨大。

Windows系统对隐藏文件的特殊处理,如无法以“w”写入模式打开文件,加上SMB网络协议中的“隐藏点文件”选项,更添迷惑和不便。 一些底层工具和平台的诅咒也极具代表性。Git在不同操作系统上自动转换换行符,导致bash脚本的运行时错误,暴露版本控制系统和脚本语言之间的适配难题。Cloudflare Workers中fetch默认使用http而非https,即便明确指定https也可能导致重定向死循环,给边缘计算和无服务器架构的稳健性带来挑战。 移动设备在地理信息共享上的限制也不容忽视,部分智能手机在应用缺失定位权限时会默默去除图片的GPS信息,这是隐私保护的进步却给应用开发带来了数据来源的不确定性。PostgreSQL的NOTIFY实现完全在事务内,这意味着相关实时通知机制频繁触发事务日志写入,既影响性能又增加存储压力。

开发生态中,npm脚本每次运行都会向npm注册表发起HTTP请求,这让本应用于自动化的脚本频繁网络调用,效率和响应性大受影响。更令人头疼的是某些JavaScript社区成员对“向后兼容”的追求,频繁添加额外依赖包,让项目膨胀且难以维护。 密码安全领域的诅咒也屡见不鲜,bcrypt算法只处理密码的前72字节,余下部分被忽略,这对要求超长密码的系统用户来说是潜在风险。另外,JavaScript的日期对象设计存在不一致性,月份从零开始计数,而年份和日期则从一开始计数,易引发编程逻辑错误。 ESM(ECMAScript模块)与CommonJS模块的互操作在Node.js中也极具挑战,早期版本还曾因实验性支持导致进程崩溃,这直接影响模块化开发的稳定性。PostgreSQL对参数数量的固有限制使得大型批量插入操作失败率提升,关乎数据库性能优化不可忽视的细节。

部分现代浏览器API仅限于安全上下文(HTTPS或本地环境),这限制了开发者在非安全环境下的调试体验。TypeORM框架在实现删除操作时,会直接修改传入对象,删除其主键属性,这种设计易导致数据管理混乱。 通过Immich项目积累的诸多“诅咒知识”,我们能够看到软件开发中不可避免的复杂性和现实挑战。每一项被称作“诅咒”的技术问题,都反映出设计权衡、历史遗留以及生态环境的矛盾。在构建高质量软件时,理解并规避这些隐患是关键。开发者不仅需要具备扎实的技术功底,更需具备敏锐的风险意识和细致的调试能力。

Immich的稳定发布标志着团队成功驾驭了这些“诅咒”,将潜在风险转化为经验财富。这也提醒所有开发者,面对那些隐藏的技术陷阱时,不畏惧、主动记录、分享和解决,才能不断推动技术社区向前发展。期待未来,更多项目能借鉴Immich的经验,避免重蹈覆辙,让软件世界更加稳定、高效和安全。