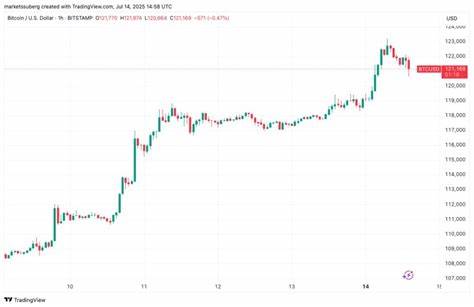

近年来,加密货币市场经历了前所未有的繁荣,吸引了大量散户投资者和机构资金。然而,随着市场规模的扩大,伴随而来的不仅是财富的增长,也出现了日益严重的加密货币犯罪现象。2025年上半年,加密犯罪损失创下新高,远超2024年全年水平,显示出这一领域正进入所谓的“加密货币犯罪超级周期”。这种现象的背后,主要是由于FOMO(害怕错失良机)心理与监管宽松共同驱动的复杂局面。 FOMO心理作为加密市场的核心驱动力之一,使得投资者在面对高收益诱惑时往往忽视潜在风险。他们在看到市场上的爆款memecoin或者新兴代币时,急于介入,害怕错过下一个暴涨机会。

这种心态推动了快速、不理性的交易行为,为不法分子提供了温床。这些犯罪分子利用投资者的贪婪和恐惧,频繁推出虚假项目、传销币以及各种骗局。与此同时,缺乏严格监管的环境使得这些犯罪行为更难被遏制。 尽管各国政府和监管机构逐渐意识到加密货币领域的风险并加强相关法规,但整体上仍存在执法力度不够、规制政策滞后等问题。加密市场的去中心化特性和匿名参与者的普遍存在,使得追踪资金流向、打击洗钱和诈骗活动变得异常复杂。此外,不同法域之间的法律差异也限制了跨境合作的效率,执法资源有限,难以应对技术高度复杂的加密犯罪。

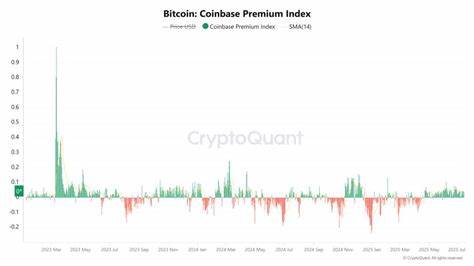

具体来看,犯罪分子通过推出大量低质量甚至恶意的memecoin,利用社交媒体影响者和关键意见领袖,人为制造币价炒作和抛售,实现“割韭菜”的资金转移。市场监测数据显示,Pump.fun等代币发行平台上近乎百分之九十九的代币存在明显的拉高出货特征,这种“泵拉盘-出货”模式令众多投资者陷入资金损失的泥潭。复杂的智能合约及自动化交易机制也被黑客利用,导致单起安全事件的平均损失高达百万美元级别。 加密货币的全球性和匿名性使得犯罪活动具有极高的隐蔽性和跨境特征。洗钱手法不断翻新,恶意资金通过多重地址混淆转移,增加了追踪难度。尽管有区块链分析公司和安全机构不断更新技术手段识别异常交易,但仍面临“猫捉老鼠”的困境。

执法机关由于资源和技术限制,难以形成有效压力,导致犯罪团伙依然可以“有恃无恐”地操作。 专家普遍认为,单纯依靠严厉打击难以完全根除加密领域的犯罪行为。Hank Huang等业内领袖指出,当前监管呈现出从早期的严格过度到如今的明显松懈,监管失衡为犯罪提供了“肥沃土壤”。相较于一味加强打击,行业更需要的是合理、精准且具前瞻性的监管框架,在防止恶意行为的同时保障创新活力和市场效率。 加密货币行业自身的安全防范和教育工作同样重要。通过推广用户对智能合约安全的认识、提升对骗局识别能力,能够在一定程度上减少投资者盲目跟风带来的风险。

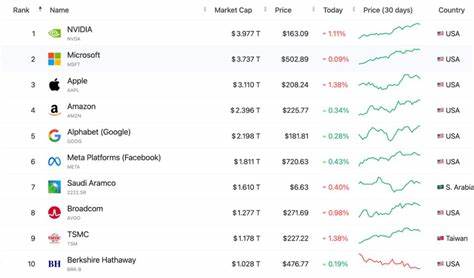

同时,加强区块链技术的透明性和安全性建设,开发更完善的风控工具,有助于实现风险的前置防范。 在打击和监管之外,行业多方协作也不可或缺。加密交易平台、安全公司、执法机关及金融监管部门需实现信息共享与合作,应对跨境及技术复杂度高的犯罪活动。只有构建起跨界融合的监督体系,才能在保护投资者利益和推动行业健康发展间取得平衡。 总体来看,FOMO心理与宽松监管的结合,确实推动了当前加密货币犯罪的超级周期。加密市场高速发展为更多人带来了财富机会,但同时也吸引了大量不法分子利用监管漏洞大肆掠夺。

未来,构建更加完善的监管规则体系、强化执法能力、提高投资者风险意识以及推动技术升级,将成为遏制加密犯罪、实现市场良性循环的关键所在。 投资者在进入加密领域时,需始终保持谨慎态度,深入了解项目背景和技术风险,不因短期高收益冲动做出决策。监管层面则应加强跨国合作,推动形成统一、有效的监管合规标准,防止犯罪分子利用套利空间逃避惩罚。只有多方共同努力,才能在这条创新与风险并存的道路上,保障加密货币市场的持续健康发展。