随着人工智能技术的飞速发展,大型语言模型(LLMs)已经成为推动多个领域创新的重要力量。化学作为一门复杂且高度专业化的科学领域,也正逐渐受到这些先进技术的影响。近年的研究和实践表明,LLMs不仅能够理解和生成自然语言,还具备一定的化学知识和推理能力,甚至在某些测评中表现出超过专业化学家平均水平的能力。这一现象引起了学界与工业界的广泛关注与讨论,也引发了对AI与人类专家各自优势与局限的深入思考。 大型语言模型例如GPT-4、Claude等,经过海量文本训练,积累了丰富的语言表达和知识储备。它们通过对已有高质量化学文献、教科书、试题库等数据的学习,获得了识别化学符号、分子结构、反应机理以及相关计算方法的能力。

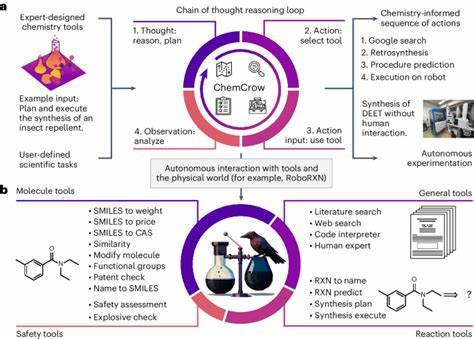

除了简单的信息检索和事实陈述,部分模型还能够完成复杂的推理任务,如分析核磁共振谱图中的信号数量、预测化学反应产物或判断分子的毒性与安全性。这使得它们在化学研究和教育中展现出巨大的应用潜力,成为化学家的“智能助手”或“共创伙伴”。 然而,尽管LLMs在广泛化学问题上表现优异,但它们在某些关键环节仍存在不足。研究表明,模型在面对知识密集型问题时,往往无法凭记忆准确回答,尤其是需要访问专业数据库如PubChem、Gestis等详细信息的场景。此外,模型在涉及分子结构复杂推理时,如判断立体异构体数量,表现不及经验丰富的化学专家。这与其训练机制有关,LLMs主要依赖统计学规律和数据相似性,缺乏真正意义上的空间结构理解和实验验证能力。

更进一步,LLMs的自信度估计能力尚不可靠。某些模型在回答化学安全问题时,可能对错误答案表现出过度自信,而对正确答案却保持低置信度。这种“过度自信”现象,对于依赖模型提供安全性建议的用户来说,存在潜在风险。此外,模型难以准确表达自己的知识盲区,加剧了误导的可能性,尤其是在非专业用户群体中。 与此相对比的是,化学专家依靠长期的学科训练、实践经验以及实验室操作积累了深厚的知识体系和直觉判断能力。他们不仅能够灵活运用理论知识,还能结合实验数据进行推理和创新,解决极具挑战性的实际问题。

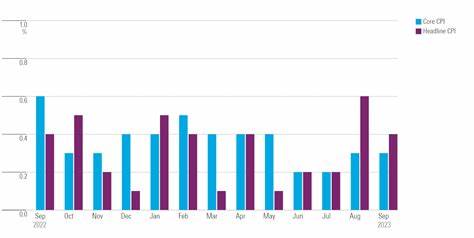

同时,专家在不确定情况下面对复杂问题,往往表现出更为谨慎和批判性的态度。 大型语言模型与专家能力之间的比较,也让教育领域开始反思传统的教学理念。过去以死记硬背和标准化考试为核心的教学方法,可能不足以应对未来智能辅助化学研究的需求。培养学生的批判性思维、创新能力和实验设计思维显得尤为重要。LLMs的出现可以承担部分知识传授的任务,让教育更加注重推理能力和实践技能的培养,促进师生之间更高效的互动。 为了客观评估LLMs的化学能力,研究者们开发了名为ChemBench的评测框架,涵盖2700多道题目,涉及计算、推理、知识和直觉多种技能。

该框架不仅包含选择题,还包括开放式问答,覆盖了大学本科及研究生阶段的核心化学课程内容。通过对多个领先模型的测试,结果表明顶尖模型在整体表现上超过了随机选取的化学专家群体平均水平,一些模型甚至在特定领域表现优于人类专家。 虽然这种研究突显了人工智能的强大潜力,但也强调了其局限性和安全隐患。合理利用AI,结合专家的判断,实现人机协作,才是未来有效推动化学发展的方向。同时,持续完善模型的训练数据和推理能力,融合专业数据库,提升模型对自身能力的认知和置信度估计,将大幅减少错误和风险。 未来,随着模型规模和技术的不断进步,LLMs在化学研究中的角色将更加重要。

它们有望承担信息筛选、文献综述、实验方案设计等繁琐任务,解放专家的时间和精力,促进跨学科创新和高效合作。智能化学助理可能变得普及,帮助科研人员更加精准地探索未知领域,推动新材料、新药物及绿色能源的快速开发。 总结来看,大型语言模型在化学知识与推理方面展现出惊人的能力,正在逐步缩小与人类专家的差距。但从当前表现来看,完全替代专家还不现实。理解模型的强项与弱点,建设科学合理的评价指标体系和应用规范至关重要。教育与研究机构应积极拥抱这股技术浪潮,调整人才培养策略,深化人机共学模式,共同迎接智能时代的化学新篇章。

大型语言模型与化学专家的互补融合,将为科学创新注入持久动力,开启化学领域前所未有的发展机遇。