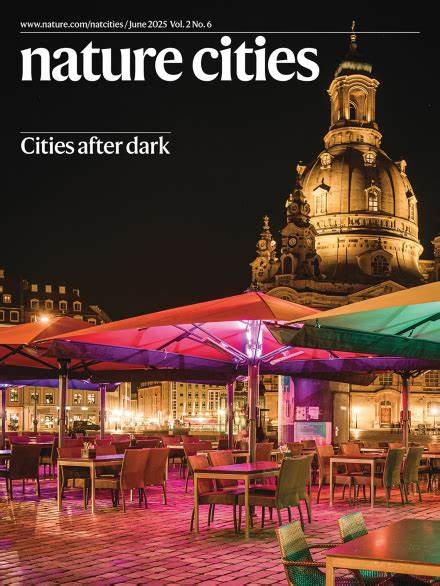

在现代社会,城市的夜晚总是被无数灯光照亮,形成独特的夜景面貌。然而,城市夜间灯光所带来的影响远不止美观那么简单。人工光源的使用虽然满足了人们的生活需求,但也带来了严重的环境污染问题,尤其是光污染。光污染不仅影响人们的健康,更对生态环境和能源消耗产生深远影响。为了深入了解城市灯光的真实来源和特性,德国发起了一项由公民科学家参与的“夜光者”(Nachtlichter)项目,开创了灯光观测的新模式,揭示了城市灯光的本质。城市灯光的现状迄今大多依赖卫星遥感技术进行监测,这种方式虽然能够覆盖广泛的地域,但其分辨率和灵敏度有限,难以细致区分不同类型的灯光来源,使得对具体光源的了解依然匮乏。

传统上,街灯被视为城市光污染的主要来源,因其由公共部门管理且信息相对完备,因此成为政策关注的中心。然而“夜光者”项目通过公民参与,对234,044个光源进行了地面细致的分类统计,发现广告灯、装饰灯以及私人住宅的照明在城市灯光总量中占据了更大比例。这一发现挑战了传统观念,凸显城市光污染治理需超越仅关注公共街灯。该项目利用手机应用程序引导志愿者在特定地区行走,记录并分类可见的灯光类型,包括街灯、广告牌灯、商铺灯以及私人住宅窗户灯等共18类。数据采集覆盖德国22平方公里的 urban 区域,以及部分邻近国家,观察时间主要在晚上7点至午夜期间,体现了不同时间段灯光开启状态的变化。尤其值得注意的是,虽然许多广告灯和商铺灯在深夜关闭,私人住宅照明依然活跃,整体上导致午夜时段仍有7,800万盏灯持续点亮。

光污染的危害不仅限于视觉影响,更深入生态系统层面。城市灯光对鸟类迁徙造成致命诱捕效应,扰乱植物的生长周期,甚至可能影响昆虫和哺乳动物的行为模式。这种人造光源的扩散,改变了地球大约四分之一陆地表面的夜间环境,对自然生态构成严重干扰。环境研究以及城市规划亟需精细化的灯光数据支持,而公民科学正是补充传统遥感监测的有效手段。通过培训和技术引导,广大公民科学家能系统、标准地收集高质量的地面灯光数据,为科学研究提供大样本量、丰富维度的信息。此举提升了公众对光污染问题的认知,也促进了社区参与环境保护的积极性。

探讨夜光分布的空间特征,研究发现不同土地覆盖类型对应不同灯光组成。市中心等连续城市建筑区域中,广告灯与商业灯数量远超街灯,而郊区花园灯饰和私人住宅窗户灯则较为突出。多样的灯光组合及其差异化分布,反映出城市不同功能区的照明需求和管理现状。值得关注的是,街灯虽有较高比例配备遮光装置以减少向上照射,但建筑物上的灯具和泛光灯通常缺少有效遮挡,导致大量无用光直接散射到天空,增加了城市光辉并加剧了夜空明亮化问题。研究团队尝试将地面灯光计数与卫星遥感的辐射亮度数据进行关联,建立灯光密度与卫星观测之间的换算关系,以便更好地从空间数据推算真实灯光情况。虽然存在诸多挑战,如建筑结构差异和灯具亮度不均等因素影响,但这为城市光污染的量化评估提供了创新路径。

有效的光污染治理政策应针对不同光源类型制定差异化方案。以法国为例,现行法规要求广告灯在无行人时段关闭,办公楼空置时关闭室内灯光,此类措施在不损害商业利益的同时显著降低了夜间光辐射。德国也在部分地区推行户外光源限制,促进能耗降低和环境改善。未来城市照明还将借助智能技术实现按需调整,利用运动传感器和定时器控制灯光开关,进一步减少不必要的能源浪费。私人住宅作为最大的灯光来源,倡导居民合理使用窗帘和减少室内外无效照明,提升公众环保意识,成为改善城市光环境的重要环节。公民科学项目的持续推动,不仅丰富了科学数据资源,也促进了社会层面对光污染问题的重视。

通过分析不同区域、不同时间段的灯光变化趋势,研究揭示了城市夜间照明动态发展,强调了长期监测和多时段数据采集的重要性。未来结合更高分辨率的卫星设备和先进的数据分析手段,城市光污染研究将实现更细致、更精准的识别。城市灯光作为现代社会文明的象征,其背后却隐藏着复杂的环境与社会问题。通过“夜光者”项目,公民科学不仅重新定义了城市照明的真实面貌,也为政策制定者和公众提供了科学依据和行动指南。实现城市照明的可持续发展,减少光污染带来的负面影响,有赖于政府、企业及市民的共同努力。只有跨界合作,创新监测方法,优化照明设计与设备,才能真正实现既保障安全又保护生态的城市夜晚。

公民科学不仅是一种数据收集工具,更是连接科学与社会的桥梁,点亮了探索城市光文化与环境共生的未来之路。