随着人工智能与自动化技术的快速发展,传统劳动市场正经历着前所未有的变革。越来越多的工作任务被机械化和程序化取代,导致人们纷纷探讨一个核心问题:自动化究竟是在削弱人类劳动力的价值,还是在提升那些未被替代任务中的专业技能?这一问题的答案比以往任何时候都更加复杂且多样化。传统观点往往认为,随着自动化的推广,重复性和例行性任务将被机器接管,从而导致相关职业群体工资下降和就业减少。然而,最新的研究模型——“专业技能框架”提出了一种全新的视角,指出自动化对工资和就业的影响依赖于剩余任务中所需技能的提升程度。不同职业因其任务结构各异,在面临自动化时表现出截然不同的趋势。以会计文员和库存文员为例,二者都承担大量例行工作,但自动化的影响却大相径庭。

会计文员的工作,虽然存在大量可自动化流程,但同时仍需执行许多需要深厚专业知识和判断力的复杂任务。自动化剔除简单任务后,剩余工作对专业技能的要求反而提升,这导致会计文员的工资上升,但岗位数量减少。相反,库存文员所剩下的任务多为较低技能要求,自动化降低了整体技能门槛,使得工资水平下降,但因岗位更易入门且需求上升,反而出现了就业增长的局面。专业技能框架的核心理念在于:任务的重要性和专业性会因职业背景而异,同一项任务在某些职业中可能属于技术门槛很高的专家级工作,而在另一些职业则是简单重复的低级技能。自动化针对的正是这种任务的多样性和复杂性,因此其带来的影响呈现出双向甚至相反的趋势。深入分析过去四十年的数据,这一框架采用创新的任务专业度测量方法,成功量化了自动化过程中不同职业任务特色的变化。

研究表明,自动化不仅改变了任务的数量,更重要的是重塑了任务的专业难度及其在劳动市场中的稀缺价值。这一发现为理解为什么传统上认为“例行任务自动化会导致就业和工资双降”的理论出现偏差提供了关键解释。专业技能框架同时揭示了自动化对劳动市场细分的影响。某些职业因自动化而“分裂”为高技能专家与低技能辅助者,两者的职业路径和薪酬待遇差异提升,造成职业内部的分化加剧。与此同时,由于低技能任务被削减,专业专家的工资水准可能上扬,但由于具备高级技能的劳动力供应有限,整体就业规模可能收缩。这种“专家分化”现象提醒政策制定者,面对自动化的快速推进,需要更加精准的人力资源培训策略,以适应不断变化的技能需求。

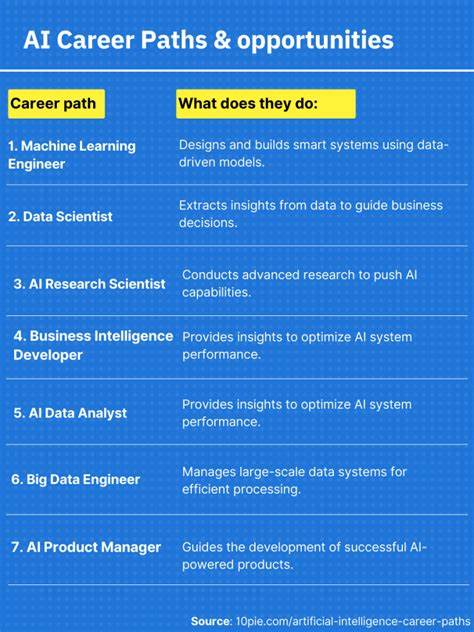

未来的劳动市场不再是单纯的“技能失业”或“技能溢出”,而是更加动态和多层次的。对于个人而言,了解职业中的哪些任务具备被自动化替代的风险,哪些任务可以通过提升专业技能实现角色的增值辅助,是保持竞争力的关键。教育体制和职业培训也应顺应这一趋势,更加注重培养复杂判断力、创新能力及专业知识,而非仅仅提升机械操作或标准化流程的技能。此外,企业在推广自动化技术时,也应同时考虑与人工劳动的互补性。自动化不仅仅是削减人工成本,更是重塑劳动价值链的机会。通过借助自动化减轻繁琐劳动,释放人力资源投身更高价值的决策、创新和管理工作,将最大化技术带来的经济与社会效益。

总结来看,自动化对职业专业技能的影响不是单一方向的,而是一种动态调整过程。它既替代了部分劳动,也强化了其他岗位对专家能力的需求。在全球数字化转型加速的背景下,理解这一内在机制对于劳动者、企业及政策制定者制定未来战略具有重要指导意义。唯有认清任务专业度变迁的规律,积极培养适应自动化时代的新型技能,才能在变革中获得先机,实现劳动力价值的持续提升。