随着科技的高速发展,超人类主义作为一种利用科学技术超越人类自身生物局限性的思潮,正在全球范围内引发广泛关注。从延长寿命、根除衰老,到提升认知能力,超人类主义的愿景似乎描绘出一个人类不再受生理限制的未来。然而,一个值得深思的问题是,当前的超人类主义运动是否真正关注了社会的根本问题,尤其是不平等现象?本文将深入探讨为何超人类主义应将重点从“永生”转移到消除不平等,以及为何这不仅是伦理上的诉求,更是实现人类进步的关键之举。 当代超人类主义背后,往往有科技巨头和富豪的支持,他们利用科技来延缓和试图消除衰老过程,甚至追求数字化意识的可能性。这其中,矽谷的知名人士如彼得·蒂尔、埃隆·马斯克以及一些人工智能领域的权威学者,都积极投身其中。虽然他们热衷于通过技术改造人类身体和精神,但他们的目标也暴露出一定的自利色彩,使超人类主义更像是掌控未来权力的工具,而非全人类福祉的真正体现。

进化生物学告诉我们,人类作为一种高度合作的物种,同时也存在深层的自利倾向和权力竞争。在我们漫长的演化过程中,掌权者往往利用表面上的利他表现巩固自己的统治地位,实则谋取私利。这种“看似合作,实则背叛”的策略常被称为“隐形竞争”,而在现代社会,这种隐形竞争导致了广泛的社会不平等。作为超人类主义的倡导者,他们忽视了这种根深蒂固的人性弱点,只是盲目追求科技带来的身体与智力强化,却未能触及不平等背后的深层问题。 当今世界,尤其是在美国等发达国家中,健康差距、营养不均、教育资源不平衡等问题普遍存在,导致社会阶层固化和资源分配不公。技术寡头们不仅没有将资源集中投入解决这些现实问题,反而热衷于追求超人类的“永生梦”,这种行为被批评为转移了社会的关注焦点,强化了社会的不公。

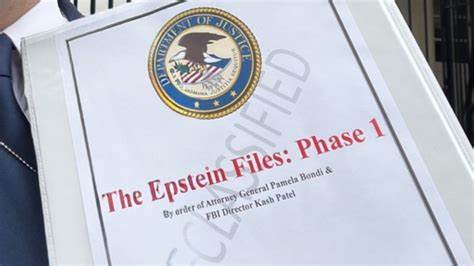

有一种哲学流派称为“长期主义”,主张应该关注未来的潜在人口甚至是数字化存在的权利与福祉,看似颇具前瞻性和宽广的道德视野。然而,这种哲学也被一些批评者认为是当前科技财富分配不公的借口。长期主义的支持者往往把大量资源投向未来世界,却忽视了现存贫困人口的燃眉之急。由此可见,超人类主义和长期主义在现实中的运作方式,反而加剧了社会分裂和不平等。 令人担忧的是,科技巨头们借助其掌握的巨大信息资源和社会影响力,以复杂哲学阻隔公众质疑,设计了信息生态系统来维护他们的地位。这种现象强化了技术权力的垄断,使得大众很难对其真正的动机及社会影响有清晰的认知。

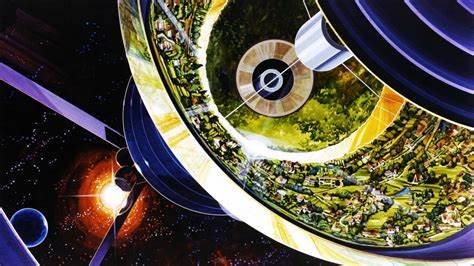

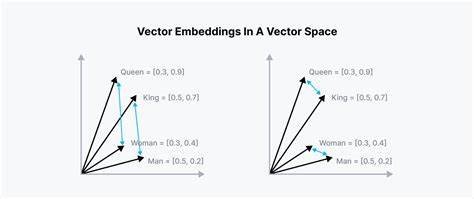

而在人工智能迅速发展的今天,提升公众的媒体素养和逻辑思维能力变得尤为重要,否则大众将更容易陷入那些华丽“未来论述”的迷雾中。 除了对科技权力结构的反思外,超人类主义应优先着眼于改善当下的社会环境,减缓因贫困、疾病、环境问题等导致的早逝现象。永恒生命的美梦若不以公平为基础,注定只属于少数特权阶层。只有从根本上打破现存的社会阶级、促进健康和教育资源的普及,超人类主义才有可能实现真正的人类进步。 历史上的生物学家贾里安·赫胥黎早在20世纪就指出,超人类主义的追求应包括营造更有利的社会环境,而非仅仅改变物理环境。今天,这个观点依然具有重要现实意义。

人类需要的不是冷冰冰的生理升级,而是更具包容性和正义感的社会重塑。在这个基础上,技术才能成为帮助所有人类实现幸福的工具,而非制造新型阶级壁垒的利器。 拥有批判性思维、科学素养以及广泛的教育是推动这一变革的关键。学校和社会应加强媒体和统计知识的普及,帮助大众识别谬误与虚假信息,在面对未来复杂的科技伦理议题时能够独立思考并做出明智判断。这样,公众才能发掘技术变革背后的社会含义,并推动政策向着公平与正义方向发展。 正如哲学家大卫·帕菲特所强调的,富裕阶层需放弃部分奢侈享受,采取行动保护地球和人类共同体的未来。

超人类主义和长远主义不可逃避这个道德责任。科技财富的积累,应转向帮助消除当下的疾病与饥荒,缩小社会鸿沟,而非只是让少数人享有生命的无尽延展。 总而言之,超人类主义所追求的终极目标不应是建立一个由极少数人享受长生与超能力的社会,而是要从根本上挑战人类自利和剥削的本能。只有通过聚焦消除健康、财富与知识的不平等,促进真正多元且公平的社会结构,超人类主义才能成为推动整个人类文明向前发展的力量。随着科技和社会的深度融合,我们正站在历史的十字路口。选择关注不平等,重塑人类合作精神,将为未来铺设坚实基石,而这才是超人类主义应有的初心所在。

。