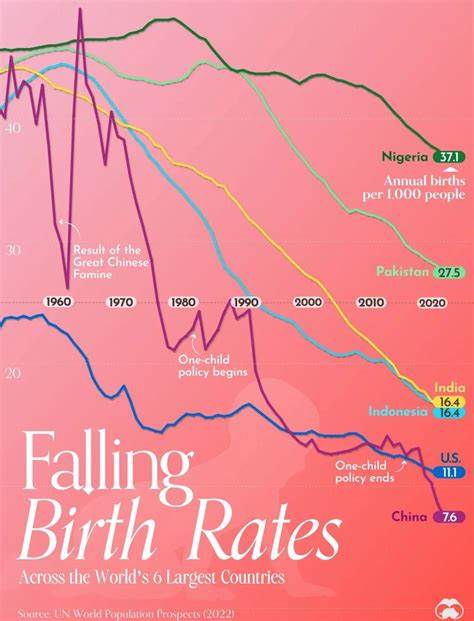

近年来,全球出生率普遍下降成为一个不可忽视的重要人口趋势。许多国家正在经历人口老龄化加剧,年轻劳动力减少的局面,这引发了关于未来社会经济稳定和发展模式的诸多担忧。与此同时,人工智能技术的飞速进步正深刻改变着各行各业的生产方式和就业结构,激发了关于工作岗位被替代或转型的广泛讨论。面对这两股深刻且互相关联的力量,社会是否仍需担忧日益下降的出生率?人工智能时代是否能够弥补因人口萎缩而带来的劳动力缺口?这些问题成为未来社会规划和政策制定的关键焦点。出生率下降的确会导致劳动力资源的紧缺,尤其是在制造业、服务业以及基础设施建设等传统行业中表现明显。随着退休人口比例的不断上升,社会对养老、医疗等公共服务的需求激增,这对公共财政和社会保障体系构成了巨大压力。

然而,单纯依赖人口数量来衡量经济发展前景显然过于片面。历史上,不乏在人口增长放缓甚至下降时期,经济实现跨越式发展的例子。经济增长更多依赖科技创新和生产率的提升,而非简单的人口规模扩大。人工智能作为一种通用技术,具备极大的潜能来推动生产效率飞升,这为缓解低出生率带来的劳动力短缺提供了可能路径。通过自动化和智能化,AI可完成大量重复性或复杂度较高的工作任务,如数据分析、图像识别、客户服务等,从而释放人力资源,促使劳动力市场向更高附加值的岗位转型。与此同时,AI的发展也带来了对就业结构的深刻影响。

一方面,部分入门级白领职位及中低技能岗位可能因自动化而减少;另一方面,护理、教育、绿色能源等领域与人类情感和创新密切相关的职业需求增长明显,这些行业在未来经济中占据越来越重要的地位。值得注意的是,技术变革并非一蹴而就,它的影响存在很大的不确定性,需要时间和政策的配合来实现劳动力的有效转型和经济结构的优化调整。社会需要积极投资于教育培训和职业转换体系,帮助劳动者适应新的技术环境和市场需求,避免因技术取代带来的失业和社会不稳定风险。学界对此的看法呈多元化。部分经济学家如达龙·阿塞莫格鲁认为,若没有恰当的政策支持,人工智能可能更多地代替工作岗位而非增强人类劳动,这将对就业和收入分配产生挑战。相反,斯坦福大学的布林约尔松则较为乐观,认为人工智能有潜力将生产率提升接近一个百分点,从而推动经济持续增长。

无论立场如何,普遍的共识是人口结构变化与人工智能发展息息相关,不能孤立看待。长期来看,人口老龄化可能促使社会更多投资于技术创新和医疗养老服务,而人工智能又能为这些领域带来创新动力,从而形成良性循环。与此同时,政策制定者应关注如何平衡人口政策与技术发展,创造适宜的生态环境。除了经济和就业层面,出生率下降还涉及社会文化和家庭结构变迁。家庭规模缩小,育儿成本攀升,价值观的演变等因素共同影响年轻人生育意愿。在人工智能时代,社会也应思考如何借助技术减轻家庭负担,如智能育儿辅助、远程医疗、个性化教育等,从而改善生育环境,稳定人口基础。

更广泛地看,技术进步将重塑人类社会的变量多于简单的人口数量。人工智能的发展带来社会治理、伦理道德、教育培训等多方挑战,需要跨学科合作和国际协同应对。人口结构的变化和技术的革新都是无法回避的趋势,只有通过科学判断和灵活应变,方能实现两者的良性互助。可以说,出生率下降与人工智能未来的交织构成了一个复杂而多层面的议题。尽管人口减少带来潜在的劳动力短缺问题,但人工智能有望通过提升生产率和创造新兴岗位弥补这一缺口。社会经济的可持续发展将依赖于政策的前瞻性设计与技术的合理应用。

未来是否陷入劳动力危机,或依托智能科技迈向新的繁荣,很大程度上取决于政府、企业和社会的共同努力和智慧。出生率下降不应成为制约发展的恐惧源头,而应被视为推动创新和社会制度变革的契机。而人工智能虽带来不确定性,但更是激发创新活力和推动经济转型的重要引擎。两者在未来的博弈与融合,将深刻影响人类社会的走向。深入理解这些趋势,积极布局应对措施,是确保未来社会繁荣稳定的重要课题。