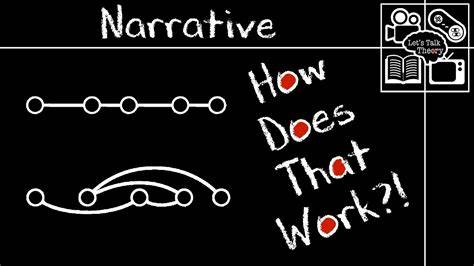

非线性叙事作为一种独特且创新的文学表达方式,近年来在文学、电影、游戏等多个领域得到广泛关注和应用。与传统的线性叙事不同,非线性叙事不拘泥于时间顺序或固定路径,而是允许故事以多条分支、多重视角甚至无固定顺序展开。这种形式不仅丰富了叙述的层次,还挑战了读者传统的阅读习惯,激发了更深层次的参与和解读。初识非线性叙事,个人的阅读体验往往伴随着好奇与迷惑。早在青少年时期,我就被一系列“战斗幻想”游戏书深深吸引,这类书籍打破常规阅读的线性逻辑,读者需要根据选择跳转到不同的章节页码,亲自决定故事走向和结局,形成独一无二的阅读路线。正是这段经历,培养了我对非线性叙事独特魅力的实验兴趣。

随着阅读口味的成熟,我逐渐接触到更多富有挑战性和创新性的作品,比如弗拉基米尔·纳博科夫的《苍白的火焰》,它巧妙地将长诗与评论、脚注交织,模糊了文本与注释的界限;再如胡利奥·科塔萨尔的《跳房子》,引导读者选择不同路径,实现故事在阿根廷与巴黎、现实与幻想之间流动的奇妙体验。米洛拉德·帕维奇的《可萨词典》更是将传统小说结构颠覆为百科全书式条目,作者本人称其如同一场游戏,读者各自拼凑出不同的故事版本,彰显了文本的无限可能性。除了书籍,雷蒙德·克诺的超文本作品《如你所愿的故事》以及汤姆·菲利普斯的“改造维多利亚小说”《人形本》也让我体会到非线性叙事的多样表达技巧,它们在文本与读者间建立了动态互动,令人既困惑又着迷。其中,伊塔洛·卡尔维诺的《如果在冬夜一个旅人》尤为让我难忘,这部作品通过复杂交错的故事线,重新定义了小说的边界和阅读体验。尽管如此,也有极少部分作品令我感到棘手,例如詹姆斯·乔伊斯的《芬尼根的守灵夜》,其密集晦涩、文本首尾相接的结构使得阅读过程成为一场漫长而持续的探索。通过非线性叙事的阅读体验,我深刻领悟到世界和思维并非单一路径的线性展开,而是充满多维、多向的可能性。

生活中的选择常常不是沿着一条确定的直线,而是如分支交错的路径一样,充满变数与潜能。这一思维转变不仅影响我对故事的理解,也启发了我对知识获取和学习方式的重新思考。近年来,教育领域提出了“根茎式学习”(Rhizomatic Learning)的理念,强调知识传递不再是线性固定的过程,而是动态持续、通过多路径连接和形成的网络状结构。这种学习方式鼓励探索、多样性和非中心化,与非线性叙事强调多重路径和开放性结构不谋而合。更具体地说,我个人的写作实践深受非线性叙事的影响。我的笔记体系采用“原子笔记”与链接组合的形式,构建了知识网络而非树状结构。

这种知识组织方式使我不必拘泥于单一主题或固定顺序,而是能够跳转、交叉连接不同的思想与信息,创作过程中常常从不同入口出发发掘新的启示。每次回顾我的笔记,我都会发现此前未曾注意的联系和潜在主题,就像不同读者在《可萨词典》中拼凑各自独特的故事版本一样。从更宏观的角度来看,这体现了我对知识和意义的理解:它们并非封闭、一成不变,而是像菌丝网络般不断扩展、交织、演变。我的笔记更像一个“活”的有机体系,尽管没有生命,却在互动和重组中持续焕发活力。这种方式带来的最大优势之一是创作结构的自然生长。不用预先规划严密的提纲,也无需早早决定文章最终形态。

我能够像完成拼图一般,逐步拼接和调整多个思路和片段,最终汇聚成全新的整体画面,而且在这个过程中始终保持自由和灵活。写作不仅变得更轻松愉快,同时避免了传统创作中常见的瓶颈和阻滞。非线性叙事的魅力或许正源于它揭示的真理:直线并非唯一的道路,探索和呈现故事的方式有无限可能性。拥抱这种多样性和开放性,我们可以打破思维定势,勇于探寻那些意想不到的叙事路径和知识关联。它不仅拓宽了我们的文学视野,也启示了现代教育、学习和创作的革新方向。综上所述,非线性叙事远非文学里的奇技淫巧,而是一种反映复杂世界和多重现实的深刻表述。

读者在探索这些故事路径时,不仅仅是在阅读文本,更是在体验一种全新的思维和认知方式。无论是作为读者还是创作者,接纳这种多维叙事构造都会极大丰富自我表达与理解的边界。正如根茎式学习的理论所指,引导我们超越线性框架,以自由、动态且开放的态度面对知识和世界,这正是非线性叙事给予我们的最宝贵启示。