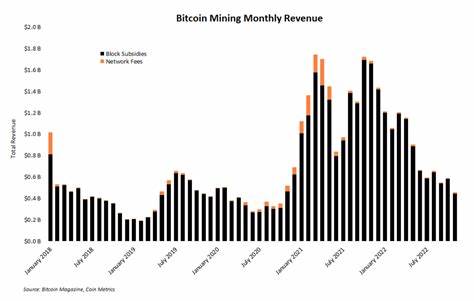

近年来,比特币和其他加密货币的兴起引发了广泛讨论,特别是在其可持续性与环境影响方面。作为全球最大的报纸之一,纽约时报(NYT)对比特币挖矿行业的态度引起了我们的关注。与此同时,关于美元体系对环境的影响,尤其是碳足迹,却鲜有深入分析。这种对比引发了许多问题:为什么NYT会贬低比特币挖矿,却对美元体系的环境影响选择性失明? 首先,让我们来看看比特币挖矿对环境的影响。比特币挖矿使用大量电力,这与其去中心化和安全性密切相关。根据一些估算,比特币网络的电力消耗水平与某些小型国家相当。

然而,这种数字资产的支持者们指出,其实挖矿可以利用可再生能源,如水能、风能和太阳能,来减少对环境的负面影响。某些区域,特别是冰岛和中国西南部,已经在利用可再生能源进行挖矿。因此,尽管电力消耗问题是存在的,但并不意味着比特币挖矿就一定是环境恶化的罪魁祸首。 与此形成鲜明对比的是,美元体系的碳足迹常常被人们忽视。美元作为世界主要储备货币,其体系的运行维持了庞大的金融基础设施,这包括银行、数据中心和其他金融服务机构,均在消耗大量能量和资源。在美国,每年的纸币印刷和流通,按需生产的货币(所谓的"法定货币")实际上是对环境的一种巨大的压力。

因此,探讨美元的碳足迹显得同样重要,但这种分析却鲜少引起像比特币那样的公众关注。 其次,媒体的偏见可能是影响公众对这些问题看法的主要因素之一。NYT作为一个大型新闻机构,选择性地报道某些议题,会影响人们对其他相关问题的认知。例如,对于比特币这样的新兴技术,传统金融界对此持有抵制态度,而NYT的报道可能反映了这种态度。许多财经和科技专家们认为,传统金融体系面临着比特币这样的新兴竞争,因而媒体可能在潜意识中倾向于贬低对手。 再者,媒体在特定话题上的选择性聚焦,也与社会的大众心理和舆论环境有关。

比特币作为一个相对较新的概念,常常被与诈骗、非法交易和投机泡沫等负面形象联系在一起。相对而言,美元则代表着传统和安全,这使得后者的环境影响容易被忽视甚至合理化。因此,NYT 对比特币挖矿进行负面报道,却对美元体系的批评表现得相当低调。 此外,媒体在选取报道角度时,也常常容易忽略复杂性。比特币是一项全球性技术,涉及不同国家的法律法规和能源政策,而美元的影响则遍布全球,影响几乎所有国家的经济。因此,深入分析比特币挖矿的环境影响时,可能更容易将挖矿行为与某些具体案例通过负面特征进行关联,而不容易进行全面解析。

相对而言,美元作为一种高度抽象的金融工具,其结合的复杂性和环境影响的多层次性让人难以做到深刻清晰的批评。 最后,公共政策和舆论引导的偏差也为此现象提供了土壤。政策制定者和公众对新兴技术(如比特币)的恐惧往往来源于误解而非真实了解,纽约时报的报道无意中助长了这种恐慌。此外,媒体的报道常常受到政治经济利益的影响,这使得其对于某些主题的关注掩盖了其他同样重要的议题。 综上所述,NYT对比特币挖矿行业的负面报道,部分是由于对其新兴性和竞争性的反应以及媒体的偏见。同时,对于美元体系碳足迹的忽视,则反映了更深层的经济和舆论结构性问题。

我们需要更全面的理解和分析,包括对比特币及传统金融体系的环境影响,以促进社会对话和政策讨论。这不仅能够帮助我们理解比特币挖矿与美元体系之间复杂的相互关系,也推动我们对未来可持续金融的探索。