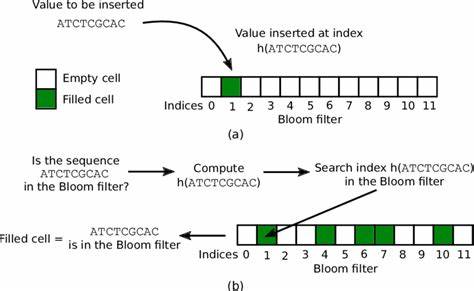

在大数据时代,海量信息的处理和存储成为一大挑战。如何以有限的资源快速判断数据是否存在于某个集合中,是众多应用场景中亟需解决的问题。布隆过滤器(Bloom Filter)正是为此而生的一种概率性数据结构,它以极高的空间利用率和响应速度,成为数据库、网络安全、缓存系统等领域的重要技术手段。布隆过滤器的最大特点是牺牲一定的准确度换取极速的查询体验。具体来说,它能告诉我们某个元素一定不在集合中,或者可能在集合中。它的底层结构非常简单,主要由一段长度固定的位数组(Bit Vector)和一组独立的哈希函数构成。

初始化时,位数组中的所有位都是0。当往集合中添加元素时,系统会利用多个哈希函数对该元素进行哈希运算,得到的多个索引位置对应的位被置为1。查询时,同样通过这组哈希函数计算目标元素的索引,若所有对应的位均为1,则判断该元素“可能存在”;若有任何一位是0,则元素“确定不存在”。这种机制极大地节省了存储空间,因为只需用少量的位即可表示庞大集合,且查询非常快速,适合实时性要求极高的场景。尽管如此,布隆过滤器存在一定的缺陷,即误判率(false positive)。当不同元素的哈希函数冲突,导致某些位被重复置1时,查询过程可能会误判某些实际上不存在的元素为存在。

不过,该误判率是可以通过调节布隆过滤器的参数来优化的。布隆过滤器的性能主要与位数组长度m、哈希函数数量k以及集合元素数量n密切相关。通常,位数组越大,误判率越低,但存储开销也越高;哈希函数数量k影响查询和插入速度,以及误判率的平衡。优化k值的方法,有数学公式可参考,即k应接近(m/n)*ln2,使误判概率达到最低。选择合适的位数组大小和哈希函数数量往往需要结合实际业务的预期数据量进行综合权衡。哈希函数的选择在布隆过滤器中至关重要。

其要求哈希函数之间相互独立且能生成均匀分布的哈希值,确保集合元素分布均匀,最大程度减少冲突。传统加密哈希算法如SHA1虽然安全性高,却计算复杂,速度偏慢,不适合高性能要求的布隆过滤器。相反,Murmur、FNV系列、xxHash和HashMix等非加密哈希函数,凭借计算效率高且分布均匀,成为工业界广泛采用的方案。诸如Chromium、RedisBloom和Apache Spark等知名项目,都在实际应用中选用了这些高效哈希函数,实现了性能和准确率的平衡。布隆过滤器的应用场景十分广泛。在网络中,常用于快速检测URL是否被访问过、避免重复爬取;在数据库系统,能够辅助过滤不可能存在的数据,减少磁盘I/O,提升查询效率;大数据处理框架中,则用于快速判断数据是否存在于某个分布式存储,提高计算速度。

在防止垃圾邮件、网络安全检测等领域,布隆过滤器也发挥着重要作用。除了基础的布隆过滤器,业内还衍生出多种变种,以优化性能或适应特殊需求。可扩展布隆过滤器(Scalable Bloom Filters)则适用于元素数量动态变化的场景,通过分层过滤减少误判率。计数布隆过滤器(Counting Bloom Filters)支持元素删除功能,适合动态集合管理。分层布隆过滤器和压缩布隆过滤器等变形版本也针对不同性能需求做了改进,这些创新丰富了布隆过滤器的实用性。从空间和时间复杂度上看,插入和查询在时间复杂度上均为O(k),k为哈希函数数量。

实际应用中,由于k一般较小,查询效率极高。空间上,布隆过滤器远远优于完整存储所有元素的哈希表或者树形结构,尤其在大规模数据判断中优势明显。但需要关注的是,在元素数量超过预期时,误判率会上升,因此选择合适的滤波器容量和参数尤为关键。布隆过滤器设计和调优需要对误判率、存储限制和计算性能三者做出权衡。这就要求开发者提前预估业务可能插入的元素数量,根据允许的最大误判率计算相应的位数组长度和哈希函数数量。在实际系统中,若难以准确预测元素量,动态的可扩展布隆过滤器则提供了弹性的解决方案,让系统能够自适应地增加存储空间,保证误判率在可接受范围内。

尽管布隆过滤器在内存效率和查询速度方面优势突出,但开发者也应根据业务需求权衡。若应用场景对错误数据极度敏感,比如金融支付系统,则布隆过滤器的误判风险可能无法接受。此时,结合其他数据结构或增加二次验证机制是常见的做法。另一方面,布隆过滤器无法支持元素删除(基础版)和列举存储过往元素,这限制了它在某些情境下的直接使用。总之,布隆过滤器凭借其简单高效且易于实现的特性,成为大规模集合判定的重要工具。它的设计智慧在于利用概率方法,将存储压力和查询速度做出平衡,非常适合对性能和资源有较高要求的现代应用。

未来,随着哈希算法及数据结构研究深入,布隆过滤器将继续演进,为海量数据处理领域贡献更多可能。理解其底层原理和实际限制,合理配置参数,是开发者充分利用布隆过滤器优势的关键。