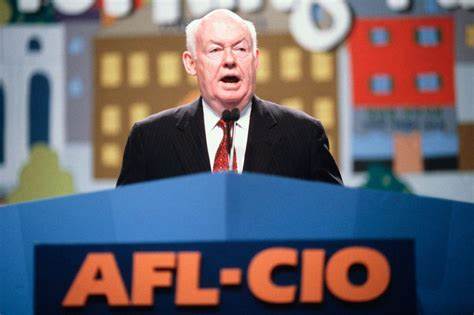

约翰·斯威尼(John Sweeney)自1995年成为美国劳联-产联大会(AFL-CIO)主席时,曾被寄予厚望,希望能够掀起一股工会复兴的浪潮。面对20世纪末和21世纪初美国工会持续萎缩的趋势,斯威尼提出了雄心勃勃的计划,力图通过“组织文化”的复兴和大规模的工人动员,重新激活劳工权益保护和争取。然而,30年后,工会的整体规模和影响力不仅未见回升,反而更趋衰弱。本文将全面探讨为何这位备受期待的劳工领袖及其领导下的AFL-CIO未能扭转美国工会的颓势,并分析其中隐藏的复杂因素和历史困境,为未来美国劳工运动的可能走向提供思考。 一、积极的开端与未竟的使命 斯威尼上任之初,整个工会运动内部洋溢着一股期待复兴的热情。他着重提出“改变以组织”为核心的战略,试图向各加盟工会施压,促使其将更多资源投入到新工人组织和团结之中。

至1997年,AFL-CIO的组织投入资金增至年均2000万美元,是此前十年的数倍。通过举办“工会夏令营”、加强“组织学院”的培训,推动青年和基层成员积极参与,斯威尼的领导团队曾希望以此形成庞大的组织军团。期间,工会在若干领域取得了部分成功,如草莓采摘工人和洛杉矶机场工人的组织,甚至推动了大规模的家庭医疗健康工人入会壮大。 尽管如此,整体数据却难掩困境。1995年至2009年期间,工会会员总人数依然减少了约一百万,工会密度(即劳动者中工会会员的比例)从15%降至10%左右,私营部门工会密度更跌至20世纪初以来最低水平6%。国家劳动关系委员会(NLRB)的投票数据也显示工会选举活动人数出现下滑,反映出工会组织活动的弱化。

苏醒的局面未能真正出现,劳工运动持续处于下滑的泥沼。 二、结构性挑战:全球化与新经济形态冲击 斯威尼的工会复兴策略遭遇了时代的大环境挑战。20世纪90年代至2000年代,美国制造业经历了大规模的衰退,约有六百万制造业岗位流失。北美自由贸易协定(NAFTA)、中国加入世界贸易组织以及各种自由贸易协定,让大量制造业岗位转移海外,削弱了工会最为坚实的基础和传统阵地。其结果不仅是工会会员的实际减少,更让潜在组织对象也日益分散和边缘化。 与此同时,伴随着新兴经济形态的兴起,越来越多劳动者进入所谓的“零工经济”以及“分裂式工作场所”。

这类职位往往缺乏稳定雇主,权利和劳动关系模糊,严重限制了其被纳入传统工会体系的可能性。新经济带来了前所未有的灵活性,却也使得围绕集体谈判和传统劳资关系的工会组织面临巨大挑战,导致劳工覆盖范围的极度缩水。 三、法律制度的桎梏和雇主的强硬抵抗 美国的劳工法律体系对工会组织活动的保护远远不够。尽管历史上国家劳动关系法(NLRA)赋予了员工部分组织权利,但执法力度薄弱,雇主抵制工会的策略日趋隐蔽和极端。据调查显示,在斯威尼任期内,超过九成雇主在工会组织活动中利用强制性的反工会宣传会议,超过半数威胁关闭企业或报复行动,约三分之一非法解雇工会支持者。即便工会赢得选举,也仅有一半的情况下能成功签订首个集体合同,阻碍了工会权力的实际落实。

传统通过NLRB的选举机制本质上陷于“西西弗斯的任务”——过程艰难且周期漫长,阻碍了工会有效扩张。斯威尼虽极力推动《员工自由选择法案》(EFCA),试图通过减少繁琐选举程序、加重雇主违规处罚等改革,但因政治阻力和参议院的否决,始终未能实现突破。结构性法律障碍的存在,让即使资源增加、动员积极的工会也难以快速扩张。 四、联盟方式的局限与内部割裂 作为一个由各个独立工会组成的联盟,AFL-CIO本身在协调资源和决策上存在天然限制。斯威尼推动的“30%资源投向组织”的目标鲜有工会能严格执行,许多工会优先维护自身既得利益而非广泛投身新成员发展。内部运作的不一致和战略分歧最终导致2005年“改变工会”(Change to Win)派系的分裂,多个重要工会脱离AFL-CIO,指责其改革不够激进,资源投入不足。

然而,分裂并未带来实质性的组织扩张和会员增加。该联盟内部纷争反而削弱了整体力量,直到近年才迎来SEIU等大工会的重新加盟。工会间缺乏统一协调与资源共享,加上整体环境的不利,使单凭联盟力量难以攻破衰退困境。 五、文化误读与组织模式的局限 在组织战略上,斯威尼强调“组织文化”的复兴,期待工会从内部的服务型组织转变为积极进取的发动者。但实际上,其主要投入仍集中于传统的由专业工作人员主导的组织模式,缺乏对基层会员领导力和自主性的真正激发。也就是说,虽然外表上更强调组织,但基层工人的实际参与度和驱动力并未显著提升。

此外,Sweeney的组织计划多基于现有不完善的劳动法律体系,而忽视探索突破劳资关系法律框架的创新组织形式,如社区结合型集体谈判模式、联动式劳资协商或开放会员制等新兴模式。正如纽约等地的部分工会尝试的“为共同利益谈判”以及SEIU的“争取15美元最低工资运动”显示,绕开传统合同框架,围绕具体利益诉求展开的斗争,往往能取得更广泛的支持与成果。 六、移民工人政策转向:一线亮点与未来机遇 斯威尼执政期间,AFL-CIO对移民劳工政策作出了重大调整,放弃了以往排斥非法移民的立场,转向支持为数百万无证工人提供合法化途径和争取公民权利。此举破除了工会政策中的陈旧壁垒,使得更多移民工人能够融入工人运动,为工会注入新的活力。 同时,这一政策调整催生和支持了工人中心运动的发展,如全国日薪劳动者组织网络、国家家政工联盟及餐厅机会中心等团体,涵盖了大量此前未被工会触及的弱势群体。这些组织往往结合社区诉求和劳工权利,为多元化、新兴行业的劳动者提供了新的动员平台,也为未来工会组织形式的创新提供了宝贵经验和机会。

七、总结与未来展望 综合来看,约翰·斯威尼任内的AFL-CIO复兴努力,受到全球经济变迁、美国法律制度、企业抵制策略和工会内部结构局限等多重因素的交织影响。尽管曾实现过一些局部胜利,战略层面和外部环境的复杂挑战使得复兴目标难以达成。 未来,美国劳工运动要实现真正的重生,可能需要在突破传统法律和组织模式的限制上下功夫。更需注重基层工人领导力的培养、跨界社群联盟的构建以及在工资和工作条件诉求之外,扩大政治参与和社会影响力。同时,支持包括移民工人在内的多元化劳工群体,发展开放和包容的新型组织结构,或将为工会运动迎来新的增长点。 总之,斯威尼时代的教训表明,单纯依靠资源投入和传统组织手段难以应对现代资本主义经济和劳工关系的深刻变革。

为了重建工人阶级的社会力量,美国工会必须根据时代演进,创新思维和策略,追求更加根本的结构和文化转变。只有如此,才能真正实现斯威尼所期望的“提升美国工人的生活水平,重新凝聚劳动阶级的社会运动”。