在数字货币的世界中,通货膨胀和通货紧缩的概念总是备受关注。随着比特币以及其他加密货币的日益普及,人们不禁要问:加密货币是否仍然处于通缩状态?基于VanEck的最新分析,本文将深入探讨这个问题,并揭示加密货币市场的现状以及未来的发展趋势。 首先,让我们回顾一下什么是通货紧缩。通货紧缩是指整体价格水平持续下降,而通货膨胀则是价格水平上升。在经济学中,通缩通常被视为恶性现象,因为它意味着需求下降,消费者推迟购买,同时企业的利润减少,从而可能导致裁员和经济萧条。相比之下,加密货币由于其固有的稀缺性和去中心化特点,被不少人视为通缩资产。

比特币,一个最早也是最著名的加密货币,其总量被限制在2100万枚,这使得它在某种程度上被视为“数字黄金”。随着矿工向网络中的比特币不断挖掘,流通中的比特币数量会逐渐上升,但当整个用户群体越来越大时,比特币的稀缺性及其总量上限也在不断彰显。因此,从理论上讲,比特币的弹性特征使得它在特定条件下呈现出通缩特征。 然而,VanEck在最近的一项研究中指出,尽管比特币和某些其他加密货币仍然具有通缩的潜力,但现实情况却并非完全如此。加密货币市场的波动性以及浮动的监管环境使得加密货币的价值呈现出一种混沌状态。这种不稳定性使投资者面临着不断变化的风险,也使得对通货膨胀或通货紧缩的预测变得相对复杂。

近期,全球各国的中央银行采取了不同的货币政策,以应对疫情后的经济复苏和通货膨胀的压力。这种行为在某种程度上影响了加密货币的价值。例如,美联储的宽松政策使得市场的流动性增加,许多投资者将资金转向加密货币市场,推动了其价格的上涨。然而,随着中央银行可能收紧货币政策,流动性减少,加密货币的大环境也将受到影响,进一步导致价格波动。 在这样的环境下,许多投资者开始担心加密货币是否还能维持其通缩特性。VanEck的分析表明,在短期内,加密货币仍可能存在机会,但长期来看,通缩的特性并不一定能持久。

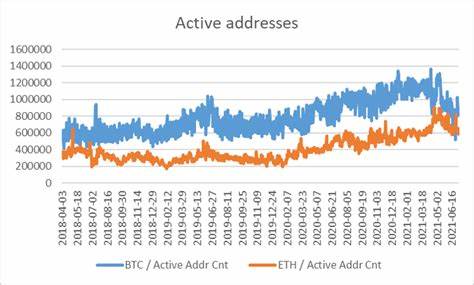

随着更多的企业和个人进入市场,对加密货币的需求不断增加,价格也随之攀升。同时,各国政府对于加密货币监管的日渐严格,也可能影响投资者的信心,导致市场的不确定性。 当然,除了比特币,其他加密货币的表现也值得关注。以以太坊为例,其采用的智能合约技术使其在很多应用场景中得到广泛使用,然而其总量并没有像比特币那样被严格限制。相反,以太坊在新一轮的升级中引入了“减半机制”,当网络上的交易活动增加时,矿工得到的奖励会减少。这在一定程度上可能提升了以太坊的稀缺性,但相较于比特币,其通缩特性依然显得不够明显。

此外,去中心化金融(DeFi)和非同质化代币(NFT)的兴起,也对加密货币市场产生了深远的影响。DeFi应用允许用户在无需中介的情况下进行借贷、交易等操作,这为加密货币注入了新的生机,而NFT则通过数字艺术品和虚拟资产的方式将加密货币与艺术、文化等领域结合,使得其价值更加多元化。然而,这些新兴市场的出现也可能导致价格波动加剧,从而影响到加密货币的通缩性。 此外,当前全球经济形势的变化,如美联储加息、贸易政策调整等,都将加大加密货币市场的风险。一旦市场情绪发生变化,投资者可能会迅速撤出,加密货币的价格将面临较大压力。这种情况可能使得加密货币难以保持通缩特性,反而可能走向通货膨胀的道路。

综合来看,尽管加密货币仍具备一定的通缩潜力,但在当前复杂多变的市场背景下,其通缩特性并不稳定。由于技术的进步和市场环境的变化,加密货币市场的未来还存在许多不确定性。VanEck的研究为我们提供了新的视角,但也提醒我们在投资加密货币时,需保持谨慎,深入分析市场趋势和宏观经济因素。 随着加密货币市场的不断发展,我们或许能找到更为清晰的答案:在未来的数字经济中,加密货币是通缩的还是通胀的?在这个变幻莫测的市场中,只有时间能给我们最好的解答。无论未来如何,加密货币作为一种新兴资产形式,其潜力与挑战并存,值得我们持续关注与探索。