近年来,德国作为全球能源转型的先锋国家,着力推动风能和太阳能等可再生能源的大规模应用,以期实现2050年前碳中和的宏伟目标。但是,风能和光伏发电因其依赖天气条件,具有较强的波动性和不可预测性,这给电力系统的稳定性带来了巨大挑战。为了弥补由此产生的供需不平衡,电池储能和气体储能作为两种核心技术,被广泛关注和推广。德国的经验为全球能源转型提供了宝贵的借鉴。 电池储能技术以其高效率、响应速度快和便于部署的特点,成为平衡短时段电力波动的重要手段。锂离子电池是目前应用最广泛的电池技术,具备良好的功率密度和能量密度,能在数分钟到数小时范围内进行能量调节,缓解电网瞬时负荷的波动。

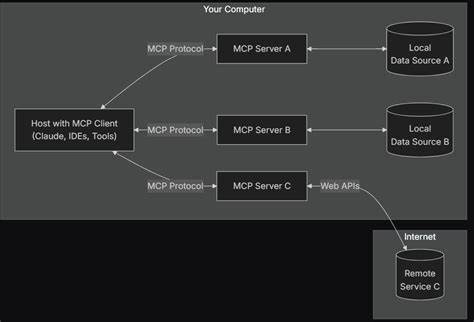

德国计划到2030年实现约100吉瓦时的电池容量,用于优化日内能量的储存和释放。这不仅提升了电力供应的灵活性,也减少了对传统化石燃料备份电厂的依赖。 然而,电池储能在应对多日乃至季节性缺乏风能和光伏发电的“暗无风期”时表现不足,因为大规模电池储能成本昂贵且充放电周期受限。与此同时,氢气等气体储能以其极高的容量优势,正成为德国能源系统中不可或缺的长期储能解决方案。通过电力转化制取氢气(P2H2P,Power to Hydrogen to Power),可将过剩的可再生电力转化为化学能储存于地下盐穴或空置天然气储备库,待需求高峰时再通过发电设备转换回电能。 气体储能的效率虽低于电池储能,但其在时间尺度和储量上的优势难以替代。

德国现有的天然气储存设施庞大,未来也将转用氢气或合成燃料,形成绿色长时储能网络。该储能技术支持工业、交通等部门的脱碳,并为电网提供重要的调峰能力,显著提升系统的整体稳定性。 然而,无论是电池还是气体储能,均需考虑经济性和技术可行性。电池系统的建设和维护费用仍然较高,且锂资源的开采与环保争议日益突出。气体储能涉及复杂的能源转换过程,效率损失和设施投资压力不容小觑。此外,德国电网现有结构在输电能力、区域协调和智能调度方面也面临瓶颈,进一步亟需加强基础设施建设和创新管理。

近期学术研究和政策分析指出,单凭风能和太阳能加储能难以完全消除能源供应的缺口,尤其是在极端气候和长时间阴无风的情况下。为保障电网安全,适度保留核能和具备碳捕获技术的天然气电厂作为应急备用成为现实的选择。德国曾关停的核电厂重新启用,或新建先进核反应堆,可能是填补能源短缺的有效途径。同时,推广智能电网技术和需求响应管理,提升能源使用效率,也是缓解波动压力的重要辅助策略。 从长远看,协同利用多种储能技术与灵活的能源系统设计,将是德国实现全面绿色转型的关键。电池储能主要承担短时间、高频率的能量调整任务,气体储能用于跨天甚至跨季节的能量供需平衡。

通过二者有效结合并辅以核能和燃气备用,德国能源系统将更为 resilient,能够适应未来更大规模可再生能源的接入与波动。 经济层面,合理规划储能容量和权衡投资回报是确保可持续发展的前提。政策制定应推动技术研发和成本下降,同时构建市场机制,鼓励灵活能源参与电网调节。促进国际能源合作,尤其是在邻国间的电网互联与能源交易,有助于缓解区域性供应差异,实现天气驱动波动的跨国平衡。 德国的经验表明,能源转型不仅是技术升级,更涉及经济、政策和社会多维度的系统工程。储能技术作为连接清洁能源生产与消费的重要纽带,需不断创新与规模化推广。

积极面对挑战、科学评估风险,并综合运用多种电力资源和储能手段,才能确保国家能源安全与环境目标的双重实现。 展望未来,数字化和智能化将进一步提升能源系统的灵活性和自主调节能力。人工智能和大数据助力预测负荷与可再生发电趋势,推动储能与备用电源的智能调度。同时,绿色氢能基础设施建设和氢经济的发展,将逐步释放气体储能的潜力,为德国乃至欧洲能源转型注入新动力。 总之,电池储能和气体储能在德国能源管理体系中扮演着互补且不可替代的角色。两者共同构筑了应对风光波动、保障电力供应稳定的基石。

未来,围绕储能技术的持续优化和规模化部署,结合多元能源结构和智能电网协同发展,将是实现德国绿色能源转型目标的关键路径。全球能源转型进程中,德国的储能实践和经验经验无疑为各国提供了宝贵的参考与启示。