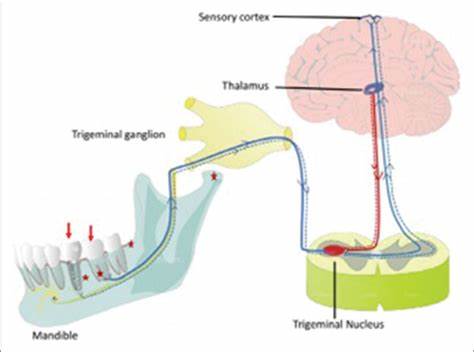

随着现代口腔医学的发展,牙科植入物在修复缺失牙齿方面的应用越来越广泛。尽管植入物能够有效恢复咀嚼功能与牙齿的结构完整性,但天然牙齿独有的本体感觉——即通过牙周膜的机械感受器向大脑传递的微细触觉信息,在植入物中却难以得到完整保留。天然牙齿通过牙周韧带与牙槽骨连接,该区域富含专门的机械感受器和自由神经末梢,使口腔能够感知咀嚼时的压力、方向和食物硬度,进而影响咀嚼肌的协调活动和吞咽过程。牙科植入物的传统固定方式则直接与骨组织结合,即“骨融合”,缺少介于牙齿和骨之间的牙周组织,导致缺乏这种精细的感觉反馈。因而,尽管多数使用者相较假牙有更佳的功能表现,植入物患者在触觉敏感度和咀嚼感觉的准确性上仍存在明显差距。这一缺陷不仅影响咀嚼安全和效率,还可能带来口腔结构的长期适应性和健康问题。

为了改变这一现状,植入物本体感觉反馈的诱导成为近年研究的重点。科研团队致力于通过工程和生物医学技术,打造具有类似天然牙周组织结构和神经机制的植入物接口。最新的研究成果表明,通过特殊的生物材料涂层、干细胞技术以及精准的外科手术操作,有望在植入物周围重建类似牙周韧带的软组织结构,并促进神经纤维向该区域的再生和连接。针对这一科技难点,研究人员设计并制造了配备弹性纳米纤维涂层的钛合金植入体,该涂层能够吸附并缓释生长因子,如成纤维生长因子,同时搭载来源于牙髓的未分化干细胞。这些细胞在特定的生物化学与机械刺激下,有望分化为神经细胞,进而在植入物与周围组织的接口区域形成神经网络。动物实验模型,尤其是对布朗挪威大鼠的应用,显示了这一策略的可行性。

通过对大鼠下颌前牙的无创拔除,紧接植入上述改良型牙科植入物,再结合生物粘合剂确保密封,研究团队观察了植入物的稳定性、组织相容性及神经再生的初步迹象。显微CT、放射学和组织学分析揭示,植入物与周围骨组织之间存在一层软组织间隙,显示出与传统骨融合植入物不同的整合方式。这一现象意味着植入物周边形成了一种非骨化且可能富含神经元素的软连接,有助于实现本体感觉的恢复。术后观察未见明显炎症反应或淋巴结肿大,说明手术创伤较小且机体耐受性良好。手术过程的细节不可忽视,采用自行改制的锋利针头刀片沿牙周纤维间隙软性剥离,最大限度保护牙槽骨内残留的神经末梢。减少组织损伤对于神经再生路径的保持和功能恢复至关重要。

同时,植入物的尺寸设计较原牙略短,确保上下咬合的协调和口腔空间的合理利用。适度的“压紧”植入保证了初期稳定性,为后续组织的生长及神经连接提供了良好的平台。未来,这种新型植入方式的临床转化潜力巨大。通过实现植入物的本体感觉反馈,不仅可以改善患者对咀嚼压力及食物质地的感知,也能优化下颌运动的神经调节,提升口腔功能的自然性与舒适度。同时,本研究展示的生物材料与干细胞组合策略,启示了其他类型体内植入装置的神经整合设计思路,对神经康复和假体制造领域具有广泛借鉴意义。尽管如此,该领域仍面临诸多挑战。

首先,从动物模型到人类临床应用需克服解剖及生理差异,保证安全性和有效性。其次,植入物与神经组织的长期稳定连接机制尚待深入解析,需借助先进的神经影像和电生理技术加以验证。此外,手术技术的标准化对于确保患者间治疗效果一致性也非常关键。因此,跨学科协作和持续创新是推动该技术发展的重要推动力。综上所述,诱导牙科植入物本体感觉反馈的研究不仅为解决传统植入物的功能局限提供了解决方案,也承载着改善患者生活质量的希望。通过结合纳米技术、生物工程和神经科学的最新进展,未来的牙科植入物有望实现前所未有的仿生体验,为口腔医学开辟崭新篇章。

。