随着人工智能技术的迅猛发展,大语言模型(Large Language Models,LLMs)在多个领域展现出卓越的语言处理和推理能力。尤其在化学领域,这些模型不仅能够理解和生成复杂的化学相关文本,还在预测分子性质、设计化学反应及辅助实验等方面显示出惊人的潜力。这一现象引发了学术界和工业界的广泛关注:大语言模型真的具备与经验丰富的化学专家相媲美的知识和推理能力吗?它们能否帮助推动化学研究的创新,甚至改变化学教育的方式?为了回答这些问题,科学家们开发了名为ChemBench的评估框架,用以系统测量和比较大语言模型与化学专家在知识水平和推理能力上的表现。ChemBench包含超过2700个涵盖不同化学分支和技能的问答对,涵盖了从基础知识、复杂推理到化学直觉的多样任务。通过对多款领先的开放和闭源大语言模型进行测试,并与19位化学专家的表现进行对比,研究揭示了多方面的有趣发现。令人震惊的是,顶尖的大语言模型在整体正确率上甚至超过了参与研究的最佳人类化学家近一倍。

这表明,经过庞大语料库训练的模型已经能掌握大量化学知识,且具备一定程度的推理能力。然而,这些模型在执行某些基础任务时依旧表现不佳,有时会过于自信地给出错误答案,这暴露了它们的固有局限性和潜在风险。进一步细分主题的分析显示,大语言模型在普通化学和技术化学领域的表现较为优秀,但在毒性与安全性以及分析化学等专业领域的准确率明显下降。例如,在核磁共振信号数量预测任务中,即便是表现最好的模型,正确率仅约为22%,这主要是因为模型只能基于分子的SMILES字符串推断分子对称性,缺乏对分子拓扑和结构的深度理解。相比之下,人类专家通过分子结构图获取信息,推理能力更强。研究还指出,大语言模型对于复杂分子结构的推理能力并不显著,表现似乎更多依赖于训练数据中相似分子的出现频率,而非真正理解结构复杂度。

此外,模型在处理化学偏好和化学直觉相关的开放性任务时表现不理想,基本与随机猜测无异,这意味着目前的模型还难以模仿化学专家对分子优劣的主观判断,这对药物设计等领域的应用提出了挑战。评估还涵盖了模型对答案置信度的估计能力。理想情况下,模型应能对自身答案的正确性进行合理判断,避免误导用户。然而实验显示,多数模型的自评置信度与实际答题正确性几乎不相关,部分模型在错误答案上表现出比正确答案更高的置信度,凸显了对模型输出进行人工审核和批判性思考的必要性。值得关注的是,ChemBench不仅评估模型在知识记忆上的表现,也考量其推理、计算和直觉层面的能力,这比现有大多数以选择题为主的考试或特定分子性质预测任务更全面和贴近真实科研需求。同时,为降低测试成本和提高适用性,研究者设计了代表性子集ChemBench-Mini,便于定期监测模型进步。

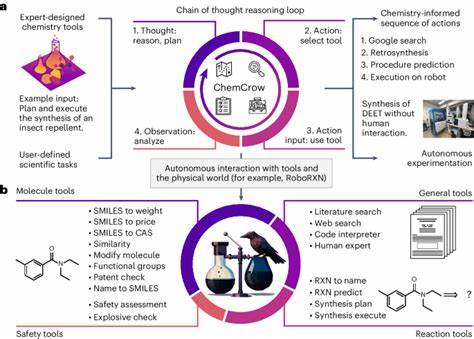

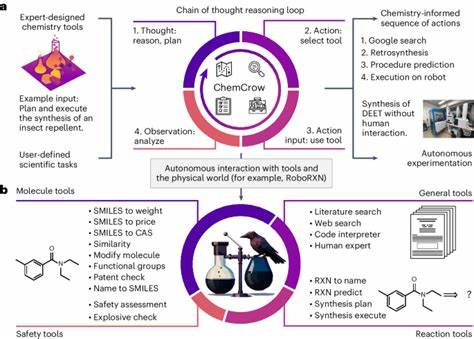

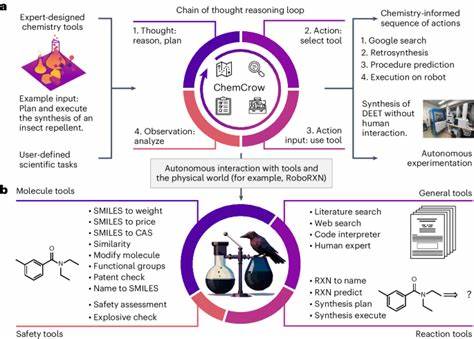

研究强调,尽管当前大语言模型在许多化学任务上已展现出超人表现,它们在面对更抽象、需要跨领域知识融合的推理问题时仍存短板,这提醒我们不能盲目依赖模型而忽视科学批判精神。未来化学教育可能需重新设计课程,强化批判性思维及推理训练,而非单纯依赖记忆型学习。另一个潜在改进方向是通过整合专业化学数据库(如PubChem、Gestis)和结构化数据,提升模型对专业知识的访问能力,这或许是超越现有“语言拟合”模式的关键。伴随着模型规模和训练语料的不断扩充,推理能力有望进一步提升。此外,研发更精准的置信度评估机制和安全控制策略,防止模型产生误导性建议,对于确保人工智能化学助手的安全应用尤为重要。从应用层面看,已有尝试将大语言模型集成到智能化学实验机器人、反应规划工具和科研助理系统中,实现半自动化甚至无人化的实验过程,加速药物发现和材料设计进程。

这种人机协同模式将使化学研究变得更加高效和智能,释放科学家的创造力。总结而言,大语言模型在化学领域的知识储备和部分推理任务上已接近甚至超过专业人士,但在深度推理、专业知识精准调用及置信度判别方面仍需突破。未来的研究应注重构建多模态融合、工具增强和知识库连接的复合型系统,提升模型在实际科研中的辅助价值。与此同时,化学教育和研究文化必须适应这一智能变革,培养能够善用、监督和批判AI工具的新时代化学人才。ChemBench作为首批覆盖多样化化学知识和技能的标准化评测平台,将在推动这些目标中起到桥梁作用。通过持续拓展和完善这一基准,科研人员以及开发者可以更精准地衡量模型性能,制定优化策略,确保人工智能成为推动化学科学持续进步的重要力量。

。