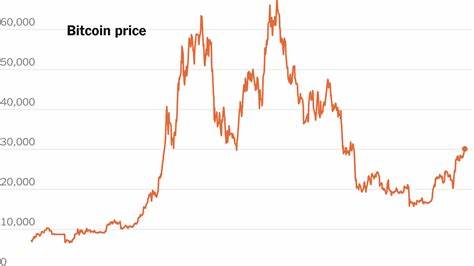

人工智能技术的迅猛发展正在改变人类社会的方方面面,从智能助手到自动驾驶,从精准医疗到金融风控,AI已经渗透到生活与经济的各个角落。其背后的驱动力无疑是海量的数据支持,这些数据源于全球亿万用户的文字、图片、音频、视频乃至行为轨迹。然而,当前的AI产业链中,这些数据贡献者却往往被忽视,甚至数据被无偿盗用的问题日益突出,形成了严重的“数据盗用”现象。解决这一问题,保障广大用户的数据权益,刻不容缓。链上归因机制作为技术和制度相结合的创新方案,为破解AI数据盗用难题提供了可行路径。 用户数据是人工智能模型的“燃料”,数据贡献者相当于无酬的劳动力。

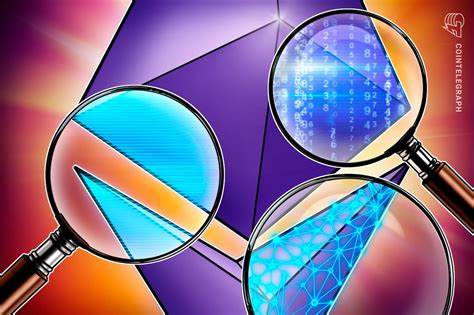

尤其是在训练大规模语言模型时,大量来自论坛、博客、社交媒体甚至代码仓库的内容被采集并加工,成为模型性能提升的关键因素。尽管这些内容创造了巨大的价值,但用户却难以获得相应的收益。这种现象不仅涉及公平正义,更深层地影响着技术生态的可持续发展与社会信任的建立。 链上归因的核心在于利用区块链技术的去中心化、不可篡改和透明性,为数据贡献建立可信的记录体系。通过对数据源头进行标记和追踪,确保每条数据在被使用时都能够追溯到原创者,实现数据使用路径的全链路披露。如此一来,不仅能够有效防范数据被恶意窃取或滥用,还能为数据贡献者打开获得报酬的新渠道。

在传统的数字内容领域,类似机制已经初步成型。音乐人通过版权管理获得流媒体播放提成,开源软件开发者因代码贡献享受社区赞助,版权归属和收益分配机制日益健全。这些成功经验值得人工智能领域参考借鉴。AI数据贡献本质上是数字劳动,应该享有同等的权益保护。 人工智能的数据生态远比传统软件复杂和动态。AI系统通过持续的用户交互不断学习优化,数据价值是一个动态演进的过程。

传统软件“一次开发,多次销售”的模式在AI领域难以适用。相反,AI更像是一个依赖不断输入人类知识和经验的活体系。如何搭建一个能够追踪持续贡献、实现动态结算的机制,正是链上归因技术发挥效力的空间。 构建链上归因体系需要多个核心技术要素支撑。首先是数字身份管理,确保每位数据贡献者拥有唯一且可识别的身份标识。其次是数据资产的数字标签或“数字收据”,用于证明数据的所有权和使用权。

第三是智能合约技术,通过自动执行合同条款,实现使用数据时自动支付报酬。最后,需要开放接口与标准,保证不同平台和模型间的兼容性和数据流通性。 这种情况下,所谓的“可支付AI”(Payable AI)应运而生。Payable AI概念强调所有用于训练和推理的数据都应附带链上归因信息,并且每次数据被调用时,系统自动按照预定义规则给出经济回报,形成一套公平透明的知识共享与收益分配机制。其带来的不仅是经济利益的重构,更是赋权于普通用户,实现真正的数据主权。 值得关注的是,人工智能自主代理的兴起将使得链上归因和支付机制变得更加紧迫。

未来,越来越多的AI代理将代表个人或组织进行业务操作、合同谈判乃至商业决策,这些代理需要购买精细训练的模型、获取高质量数据以及依赖人类指导。如何在机器与机器之间结算知识产权费用、确保各方权益,是链上归因技术必须解决的问题。 当务之急是推动政策法规与技术创新的共同配合。例如,立法机关可引入“数据作为劳动”的概念,设立数据贡献者的权利保护框架。同时,产业界需共同制定通用的数据归因标准,制订数据使用和付费的协议。区块链项目和AI企业应加大研发投入,推动链上身份认证、智能合约支付机制的落地应用。

此外,公众意识的觉醒也至关重要。广大网民需要了解自己在数字经济中的价值贡献,增强数据权益保护意识,积极参与并支持公平归因的生态建设。只有全民共同努力,才能避免AI生态被少数巨头垄断,走向更加开放、共享和公正的未来。 当前AI和数据行业的变化不断加速,若不及早介入并建立合理的链上归因体系,数据盗用问题将愈加严重,经济利益失衡也将进一步恶化。促进数据贡献者获得应有回报,同时推动技术创新和商业模式转型,将有力支持AI产业的健康可持续发展。 总而言之,链上归因技术为解决人工智能数据盗用和利润分配不公提供了全新思路。

通过透明追踪、自动支付和去中心化管理,实现数据贡献的价值公平回馈,保障用户权益,促进社会信任,最终构建起更加开放和包容的智能经济生态。未来的AI世界,必须让数据贡献者真正获得尊重与回报,只有如此,人工智能才能真正为全民福祉服务,迎来共赢的新篇章。