在数字世界里,互联网曾被视为信息自由流动和创新的沃土。然而,随着时间的推移,一种隐形的架构缺陷逐渐显现,改变了信息流转的方式,也塑造了今天互联网巨头垄断的格局。这个被称为“同源策略”的设计初衷,原本是为保障用户数据安全,不料却成为聚合平台不断壮大的助力。理解这一设计背后的技术原理及其带来的后果,才能真正洞察互联网未来的走向。 “同源策略”最初由上世纪90年代Netscape浏览器团队提出,作为一种安全机制限制网页之间的数据交互,防止恶意代码窃取用户信息。这一策略划定了各站点的“数据边界”,使得一个网站和另一个网站,甚至不同应用之间的数据相互隔离。

这样的设计无疑提升了安全性,但却牺牲了数据流通和互操作性,导致了现代软件生态里的一个“铁三角”困局。设计者必须在敏感数据保护、网络通信能力和不信任代码的运行之间权衡,却无法同时满足三者。于是,每个应用都成为了数据的“堡垒”,在保护与功能之间做出妥协。 因此,用户在使用不同平台服务时,往往面临数据孤岛的困扰。以旅行规划为例,机票信息散落在邮箱,酒店预订分布于专门的应用,餐饮推荐记录在文档里,行程表又在日历软件中。用户不得不手动复制粘贴整合数据,浪费时间且效率低下。

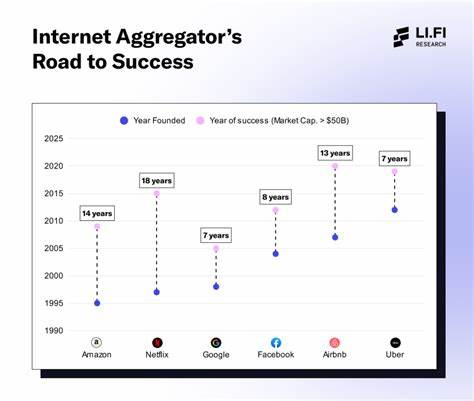

反之,主流大平台提供的整合服务恰好填补了这种裂隙。它们以无缝的数据聚合体验吸引用户,将信息集中于一处,创造出“路径依赖”效应,从而让数据和用户更加依赖这些平台。正如水流遇到阻力会转向更顺畅的路径,数据流也被“导流”到拥有最大数据体量的平台,促使互联网资源和注意力进一步向巨头聚拢。 这一现象并非某个公司刻意操控,而是架构设计的自然结果。技术的物理限制和安全考量塑造了用户使用习惯,反过来又强化了大平台的地位。每一次技术“革新”都在无形中巩固了这个格局。

人工智能正站在类似的岔路口。 近年来,人工智能特别是大型语言模型的兴起,为软件开发和用户体验带来了革命性改变。AI辅助软件开发大幅降低了成本,使得原本需要庞大投资支持的大众化应用开发变得可行,甚至鼓励了定制化、个性化工具的诞生。理论上,AI能够助力开发适合用户独特需求的“无限软件”,从个性化饮食管理到研究助手、定制预算工具乃至自适应任务管理,都能成为现实。 然而,更多的应用软件并不意味着数据壁垒的打破。相反,新的软件碎片化可能造成更多孤岛。

每一个新工具都可能再次隔离数据,用户依旧面对如何跨应用共享数据的难题。AI的关键在于上下文理解,只有跨场景整合了用户邮箱、日历、文档数据的AI助手,才能真正提升效率。遗憾的是,当前的安全模型仍沿袭了“同源”限制,权限设置大多仍是“全有或全无”,令数据共享变成一个高风险选择。 幸运的是,近年来的信息技术发展带来了突破的可能。现代处理器引入了“机密计算”技术,形成受硬件支持的安全隔离运行环境。机密计算利用加密和远程证明技术,保障软件代码的完整和运行环境的安全,允许可信代码在不泄露原始数据的情况下处理敏感信息。

这意味着,未来可以实现对数据本身附加细粒度的使用政策,实现对数据访问和使用的动态、精细控制。数据不再属于某个固定应用或平台,而直接由数据携带使用规则,从而破除“铁三角”困局。 设想一下,如果你的照片可以被某款AI工具本地分析,但绝不允许被上传到服务器;你的日历能允许AI提取模式,但仅分享去标识化的汇总数据;你的邮件可以被读取但不能被转发。这样的场景不仅提升了数据隐私,也使得应用之间实现更安全和高效的互操作成为可能。应用不再是孤立的岛屿,而是可以在受限可信环境中协同工作的生态成员。 此外,研究学者提出了“可形变软件”和“可组合文档”等理念。

软件不再是固定的、刚性的成品,而是流动的、可定制的工具,用户可以根据自身需求调整和组合,成为工具的共同创造者而非被动使用者。这一思路挑战了传统应用商店内“一刀切”的分发模式,走向更加开放和分散的生态系统。 然而,要实现这一愿景,仍需要多方面的努力。技术上,需要在机密计算、远程证明、细粒度权限控制等前沿领域持续突破。标准制定和生态建设同样关键,促使互联网基础设施从根本上突破同源限制,支持跨应用的数据共享与协同。商业模式也需要创新,改变目前巨头垄断数据资产,促进多方共赢的开放结构。

更重要的是,用户隐私权和数据主权将成为设计的核心。现代互联网用户越来越重视对个人数据的控制权,拒绝将隐私简单地交给大平台无条件托管。机密计算和策略驱动的数据使用模式,正适应了这样的诉求,帮助重构信任机制。 当我们展望未来,人工智能有可能促使互联网生态从“数据富集的集中化”转向“数据主权的分布式创新”。个性化、灵活且私密的AI工具将成为用户的数字助理,而非商业利益最大化的工具链条。软件和数据将像自然界中的生态系统一样,既独立又互联,既安全又开放。

综上所述,聚合平台吞噬互联网的根源是同源策略这一架构设计所带来的数据孤岛和交互壁垒。该策略曾因安全而设计,却无意中强化了数据整合的集中趋势,促成了巨头平台的垄断优势。人工智能的崛起提供了突破枷锁的潜力,但若仍旧停留在旧有架构之上,反而会放大问题。机密计算等新技术则为重新定义数据和软件交互规则铺平了道路,未来互联网有望走向更加多样、开放和用户赋权的新时代。面对这场既是技术革新也是社会变革的浪潮,开发者、企业和用户都应积极拥抱变革,共建更加公平且富有活力的数字生态。 互联网的未来不应只是被几个巨头“吞噬”,而应成为人人都能参与、受益的数据互联空间。

理解过去的设计缺陷,拥抱新技术带来的机遇,正是推动这场革命的关键。只有打破孤岛,实现真正的数据自由流动和个性化应用,我们才能迎来真正的数字时代繁荣。